最近一段時間,“去風險”取代“脫鉤”,成為西方政客談論對華政策的新熱詞。

“去風險”(De-risking)為何突然火了?這一表述率先由歐盟委員會主席馮德萊恩使用,她在今年3月底闡述對華政策時,首次拋出了對華“去風險”的概念。

長安街知事(微信ID:Capitalnews)注意到,美國政府也頻繁使用“去風險”的論調。七國集團(G7)峰會公報稱,致力于對華“去風險化,而不是脫鉤”。

5月31日,美國國務卿布林肯再次鼓吹“去風險”。他在出席“美國一歐盟貿易和技術理事會”部長級會議后對記者稱,美歐對華不尋求對抗、冷戰或“脫鉤”,而是聚焦“去風險”。

布林肯資料圖。圖源:視覺中國

從之前的“脫鉤”到現在的“去風險”,美國對華政策措辭變化背后,有三個細節不容忽視——

1、“脫鉤”太硬、“去風險”稍軟,美國換個話術目的仍是糾集盟友對付中國。

從首次提出,到廣泛使用,“去風險”這詞出現僅僅不到兩個月的時間。

什么是“去風險”?具體是指哪些“風險”?上海社科院國際問題研究所副研究員吳其勝指出,美西方并沒有詳細界定“風險”具體指的是什么,但結合歐盟過去幾個月里發布的一些文件來看,歐洲領導人當時提出“去風險”主要指兩個方面:一個是經貿領域降低對中國的依賴,尋求所謂“多元化”;一個是希望限制部分領域的對華經貿往來,削弱中國在高技術領域和安全方面的能力。

吳其勝認為,美國使用“去風險”一詞,只是姿態上的軟化。過去幾年,美國一直積極推動部分領域對華“脫鉤”,但“脫鉤”很大程度上依賴與盟友特別是歐盟的合作。歐盟不愿對華“脫鉤”,不想完全追隨美國,所以當歐洲領導人提出“去風險”時,美國積極接過這一表述,以此作為統一盟友立場的手段。

5月31日,“美國一歐盟貿易和技術理事會”部長級會議在瑞典舉行。圖源:視覺中國

德國《明鏡》周刊日前評論稱,“去風險”是西方粉飾其分歧的一個“魔法詞匯”,與中國打交道,“去風險”會適得其反。

無論是“脫鉤”,還是換一個“去風險”的馬甲,本質上都是服務美國的私利。

中國人民大學重陽金融研究院院務委員兼合作研究部主任、研究員劉英告訴長安街知事(微信ID:Capitalnews),美國推動對華“脫鉤斷鏈”失敗,就換個詞來用,但換湯不換藥,還寄希望于用所謂“去風險”來團結盟友一起對華,掩飾其“去中國化”的本質。所謂“去風險”,就是企圖把供給沖擊以及產業鏈供應鏈沖擊作為“風險”戴在中國頭上,以此來糾集盟友對付中國。

美國搭建各種“小圈子”,博得他國支持,搞“友岸外包”“近岸外包”,試圖假借“印太新經濟框架”等去中國化并試圖構建與中國平行的產業鏈供應鏈,說白了還是以美國利益為核心,要求其他國家服從美國利益,這是美國霸權的具體體現,希望聯合其他國家一起對付中國,但實際上是完全無法實現的。

當前,美脅迫盟友對華脫鉤已招致多國不滿。奧地利一份智庫研究報告估算,如果對華脫鉤,德國一年GDP將下降2%,相當于損失600億歐元。法國總統馬克龍表示,歐中雙方應共同努力,不掉入“脫鉤斷鏈”陷阱。

2、“去風險”只是部分政客話術,美歐企業家已用腳投票。

一面是美國政府聲嘶力竭地鼓動企業與中國“脫鉤”“去風險化”,一面是美企高管們紛至沓來。

今年以來,在中美關系經歷復雜困難的時刻,蘋果、摩根大通、通用汽車等美國大企業高管紛紛訪華,特斯拉公司首席執行官馬斯克更是強調“美中利益交融,如同連體嬰兒彼此密不可分”。

就在馬斯克訪華首日,特斯拉股價應聲上漲,時隔半年,馬斯克重新獲得了世界首富的頭銜。他們用實際行動“打臉”了美國政府大肆宣揚的所謂“去風險”。

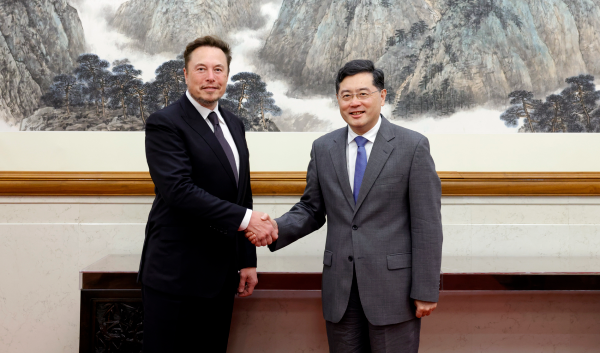

5月30日,國務委員兼外長秦剛在北京會見特斯拉首席執行官馬斯克。圖源:外交部網站

“中國風險何在?風險絕非來自中國。”劉英舉例指出——

中國是全球經濟增長的穩定器、發動機和增長源,這是毫無疑問的。10年來,中國經濟對全球增長的貢獻率達到了38.6%,中國的制造業在全球的占比和貢獻超過了后面美德日等六國的總和。中國風險何在?

中國有14億多的人口,是全球第二大市場,馬上就要趕超美國成為全球最大市場,中國也是世界貨物和服務貿易第一大國,是140多個國家和地區最主要的貿易伙伴。中國風險何在?

中國沒有向全球輸出通脹,也沒有向外輸出所謂加息帶來負面溢出效應,或者是向外輸出危機。中國風險何在?

中國倡導全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議,共建“一帶一路”倡議提出10年來,同150多個國家和30多個國際組織簽署合作文件,拉動上萬億美元投資規模。中國風險何在?

這樣的中國,是機遇而非風險,是未來而非過往,是增長源而非危險源。正如國務委員兼外長秦剛近日所說,如果以“去風險”之名行去中國化之實,那就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。

3、“風險”還是“機遇”世人自有公論,試圖包圍長江黃河的最終只會讓自己干涸。

6月1日,中國外交部發言人毛寧在例行記者會上指出,世界面臨的真正風險是搞陣營對抗、“新冷戰”;是肆意干涉別國內政,制造地區動蕩混亂;是將經貿科技問題政治化,破壞全球產供鏈穩定;是對外轉嫁經濟金融風險,周期性收割世界財富。國際社會應該警惕和共同抵御的是這些風險。

5月28日,黎明時分的美國白宮。圖源:視覺中國

“風險恰恰來自美國。”劉英說,“從搞陣營對抗、‘新冷戰’,到對沖突地區輸出武器、火上澆油,再到對其他國家無端制裁、長臂管轄,美國將‘風險’的矛頭對準中國,是以小人之心度君子之腹,風險就是它自己。”

劉英指出,美國在沒有任何事實依據的情況下,將1200多中國企業和個人列入實體清單,實施各種限制與制裁。美國對俄羅斯、伊朗、古巴等國隨意制裁,帶來地緣政治風險。美國亂發貨幣帶來通脹外溢后,又激進加息10次,抑制世界經濟增長,導致土耳其股債匯“三殺”,不少國家債務風險高企。從大水漫灌對全球輸出通脹到輸出通縮,帶來債務和金融風險。

誰是“風險”,誰是“機遇”,世人自有公論。無論是“脫鉤”還是“去風險”,還是之后可能出現的新話術,貼近中國市場是大勢所趨,始終不可逆轉。

外交部部長助理、發言人華春瑩近日在推特上發文指出,“去風險”實際上就是“脫鉤”,這就像其他河流試圖包圍和孤立長江黃河,“最終只會讓自己干涸”。