原文源于解放日報,2022年8月13日

柯靜,上海社會科學院國際問題研究所副研究員

本文刊載于2022年8月13日《解放日報》06版:讀書周刊/書評

在那些期望聯合國作為某種全球共同體成為全球新秩序核心的人看來,聯合國實際發揮的作用顯然離他們的期望相去甚遠。它既未能阻止諸如盧旺達種族滅絕等大屠殺事件,也未能制止美國對伊拉克的入侵。在對聯合國宏大愿景和崇高目標的強烈幻滅感之中,改革聯合國的提議始終不絕于耳。

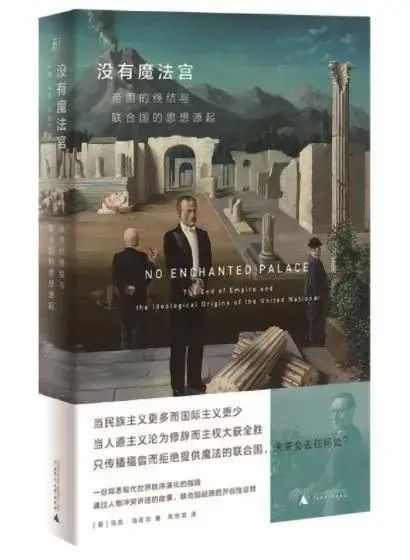

而英國歷史學家馬克·馬佐爾在其《沒有魔法宮:帝國的終結與聯合國的思想源起》一書中指出,任何關乎聯合國在國際體系中地位的討論,都應該認真且客觀地審視聯合國實際締造者的想法,而非簡單地將今天的關切回溯性地添加至歷史之中,錯誤地將自身的烏托邦主義寄托在研究對象里。這種做法的結果不僅掩蓋了聯合國的真正成就和潛力,甚至可能加劇了聯合國所面臨的危機和挑戰。

有鑒于此,馬克·馬佐爾從聯合國本身的制度史出發,挑戰了兩個關于聯合國的廣泛定論:一是聯合國起源于二戰,與戰前失敗的國聯之間并無明顯關聯;二是美國主導了聯合國的成立,而其他國家幾乎沒有發揮作用。通過探討南非的史末資、印度的尼赫魯這兩位杰出政治家在聯合國的經歷,以及二戰期間具有代表性的著名國際主義理論家和猶太社會科學家的戰時思想,馬克·馬佐爾幫助讀者回溯了聯合國的起源,闡釋了聯合國的意識形態史和戰后的世界秩序,進而得出結論:聯合國如其前身國聯一樣,是捍衛帝國利益的產物。其誕生與英帝國有關國際秩序的構想息息相關,而非僅僅體現了美國的中心地位。真正厘清了聯合國的歷史,才能更好地理解聯合國的現在。在此基礎上,才可以負責任地探討聯合國的未來。

縱觀聯合國的演變歷程,它誕生于一個民族主義日益興起的時代,曾試圖保衛和協調帝國的利益,但隨著民族自決原則從歐洲迅速傳播至全球,聯合國最終成為反殖民運動的重要論壇,見證了帝國國際主義理念的興衰和帝國秩序的終結,進而成為由眾多民族國家所組成的全球俱樂部。而聯合國序言中所充斥著的道德正義感,不過是英帝國和美帝國國際主義最初試圖實現其全球教化使命的基本特征。然而,當完成教化使命的目標看似遙遙無期,與此同時,在民族主義反抗力量面前維持殖民統治的政治、經濟和道德成本卻日益提升,捍衛帝國的遺產已經不再符合帝國列強們的最大利益。規劃后殖民時代的未來,與民族主義者合作而非對抗,是聯合國隨著時間推移,在新的國際時局下所進行的自我重新定義。

這種靈活性和重塑力在一定程度上體現了聯合國的生命力,使其能夠適應國際形勢的風云變幻。而作為反帝國主義的論壇,也幫助了聯合國在后殖民時代贏得世界大多數國家的支持。然而,也正是由于這種轉變,以國家為中心的民族主義興起,削弱了聯合國的國際主義,使其難以創造出有效應對超國家問題的協調機制。而聯合國成員們對主權的堅決捍衛,也是聯合國在諸多問題上陷入僵局的重要根源。

在一個國際背景早已發生重大轉變的世界,后殖民全球化仍然處于持續轉型過程之中,全球貿易、投資、人員和思想的流動早已超越了現有政治體制的掌控,一些信奉國際主義的人開始批判主權獨立的理念,大肆嘲弄著聯合國的無能。然而,從帝國覆滅中存活的民族國家,或是在帝國國際主義理念興衰過程中建立起來的民族國家,都會堅決捍衛自己的主權,并始終警惕以人道主義等潛在理由試圖進行的干預。這些民族國家曾切身經歷或是目睹曾經的帝國如何以自由的名義,在世界范圍內對他國橫加干預,以及如何扭曲自然法的主權概念,將其“構建”成實在國際法的主權,將有意愿、有能力履行國家義務作為擁有主權的附加條件,服務于帝國列強的自身利益。

無法否認,向全球開放成員國資格以及賦予小國和大國同等權力的多數表決制在一定程度上導致聯合國無法實現其宣稱的理想,使得它在一些全球重大事件中難以充分發揮作用,但在馬克·馬佐爾看來,或許正是因為聯合國處于邊緣的位置,它才得以繼續存在。聯合國憲章表述的模糊性和組織內部的能動性,讓聯合國能夠更加靈活變通。而真正應該警惕的,是那些呼吁聯合國在國際法、人權執行或是民主價值觀等方面發動革命的聲音。若無法確保所有民族國家的聲音都能夠真正被聽到并獲得應有的尊重,任由部分國家用動聽的人道主義語言來對所謂的“失敗國家”進行批判,操縱、干預他國的條件和范圍,這樣的改革很可能最終淪為一些大國為己謀利的政治和軍事行為。

這一切對聯合國而言,并不算陌生。它的未來,即便不能成功地克服體制固有的弊端,也不應該是一場重蹈覆轍。