原文源自上觀新聞,2021年12月18日

柯靜,上海社會科學院國際問題研究所副研究員

點擊文末“閱讀原文”查看原鏈接

19世紀60年代至1937年間,中國輪船航運發展、輪船航運業組織結構及其參與者身份的轉變歷史。

■上海社會科學院國際問題研究所副研究員 柯靜

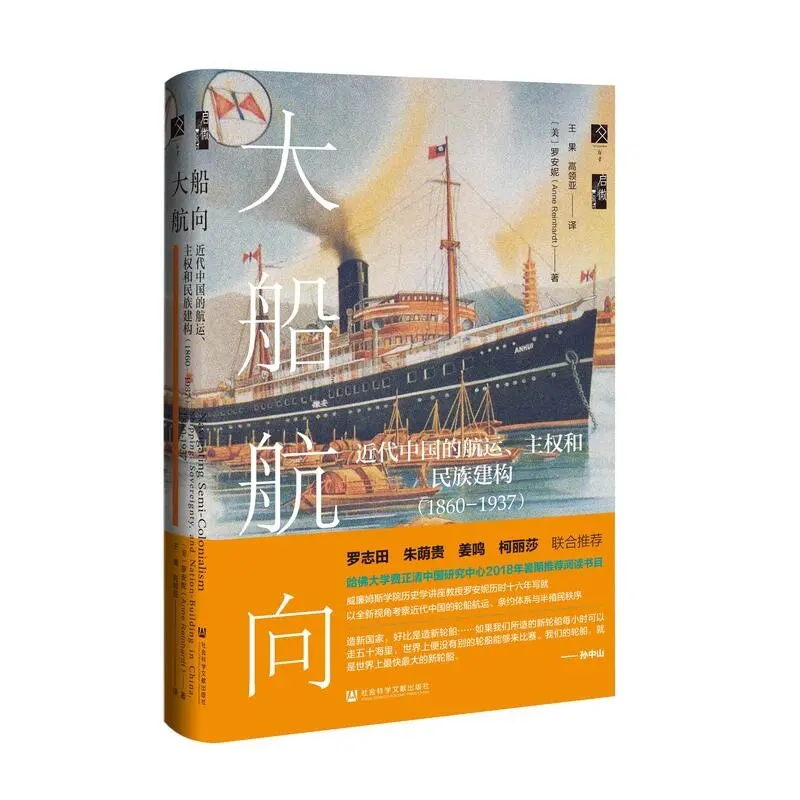

《大船航向:近代中國的航運、主權和民族建構(1860—1937)》是威廉姆斯學院歷史學講座教授羅安妮在其博士論文的基礎上不斷修訂,歷時16年才完成的一本佳作。作者通過極為豐富的史料和行云流水般的文字,從“海通”的最前沿———輪船及其航運這一獨特視角,向讀者生動展現了半殖民地時期的中國,讓每個讀過這本書的人,都能深切感知近代中國轉型的辛酸歷史。

從兩次鴉片戰爭期間第一批歐洲船只沿海運送商業物資開始,航運便位于外國在華勢力的中心,同時也居于中國遭遇歐美乃至日本奉行擴張主義后中外關系的中心。正因此,作者考察了19世紀60年代至1937年間中國輪船航運的發展、輪船航運業的組織結構及其參與者身份的轉變,讓讀者得以清晰地了解近代中國如何卷入了歐美等國家全球擴張的大進程。而由于清朝覆滅前后,半殖民主義下的中國主權與外來勢力的商業和政治合作機制呈現出不同的特點,作者在敘述時將這一歷史時期合理劃分為兩個階段。

第一階段是從《天津條約》的實施到清朝滅亡,此時中國半殖民主義的中心動力是清政府與條約體系的互動。從條約開放通商口岸、治外法權、協定關稅、片面最惠國待遇等條款的簽署和運作,讀者可從中切實感知到羸弱的中國是如何被外國勢力逐步侵入的。但同時,中國主權雖被侵犯卻仍在積極運作的事實,也構成了當時中國處于半殖民主義而非殖民主義的特殊政治形態的最大特征,與殖民主義的印度形成了本質區分,后者在輪船及其航運參與全球擴張的形態方面與中國存在著很大的差異。

第二階段是從中華民國成立到抗日戰爭的全面爆發,中國分裂成若干個相互競爭的軍閥政權,外國勢力不再能夠依賴中央政府幫助其在全國實施條約特權,全面的政治合作機制已不復存在。外國勢力試圖依靠動用武力來捍衛條約特權,全國范圍內逐漸掀起洶涌的民族主義運動。在這一時期,抵制列強擴張的主要力量轉化為社會力量,航運民族主義在輪船公司和活動家中萌芽之際,一批航運民族資本家開啟了收復航權、實現航運自治的努力,并著手改造輪船社會空間內不平等的等級秩序,折射出這一時期華輪公司的發展與民族主義運動之間密不可分的聯系。

作者的視角別具匠心,擇取了資料豐富且能夠見微知著的輪船及其航運作為研究個案。從宏觀層面來看,它關乎國家主權、政治、經濟、外交、文化、社會等因素;從微觀層面來看,它不僅為商人從事貿易以及民眾出行帶來了新的可能性,也由此誕生了新的就業機會和全新的時空體驗。在外國勢力試圖更多侵入中國水域航運的過程中,既有清政府通過條約體系與外國勢力之間的外交博弈,也有外國航運利益集團與中國客戶、合作伙伴和競爭者之間的互動和博弈。由清政府資助的輪船招商局、英屬太古輪船公司、怡和輪船公司這三家輪船公司發起的班輪公會,作為長江流域和沿海區域的壟斷寡頭形式,則成了觀察外國勢力在華擴張與中國剩余主權之間復雜關系的又一絕佳視角。

在近代中國不完整的主權的大背景下,輪船航運作為半殖民秩序的一環,它所產生的全新的社交空間折射出特有的社會秩序觀念。外國公司的強勢地位和領先優勢,船上乘客真實且具體的等級體系,都讓人們必須正視當時中國的民族困境及其正在遭遇的壓迫,成為中國地緣政治狀況的有力象征。也由此,輪船的社會空間為民族主義的想象和建構提供了關鍵素材,作為批判半殖民主義的武器和表達中國新愿景的手段,成為民族主義改革者的目標。盧作孚、虞洽卿、張謇等一批中國航運企業家利用高漲的民族主義運動,挑戰外國公司在中國水域重要航線上的地位和權力。

特別是盧作孚的民生公司,按照對中國未來的美好憧憬,對輪船空間作出了獨特且卓有成效的修正,重構了員工與公司、公司與乘客之間的關系,實現了一個更加和諧和有效率的社會空間。通過這種方式,有效地抨擊了舊時輪船空間所代表的種族主義和所謂“中國性”,也激發起更多民眾的愛國情懷。

于我而言,本書帶來的震撼主要有兩點。其一,選題絕妙,以小見大。在不到300頁的篇幅中,作者僅圍繞中國近代航運史娓娓道來,就完成了其對國家主權、政治形態、外交條約、商業競爭、社會空間、話語媒介乃至中央和地方、國家和社會等多個要素的深入剖析。其二,作者對盧作孚成功瓦解中國航運領域中的外國權威、創造克服種族和國家之間差異的理想空間的描述,促使我們在感慨真正的愛國情懷擁有跨越民族的強大感召力的同時,也思考如何在個人、社會和政府一脈相承的倫理體系中,去實現自身對社會、對民族的更大貢獻。

《大船航向:近代中國的航運、主權和民族建構(1860—1937)》

[美]羅安妮 著

王果 高領亞 譯

社會科學文獻出版社