以下文章來源于文匯報,2021年5月25日

王健,上海社會科學院國際問題研究所所長、研究員

【導讀】革命和發展這對主題在建國前后有何關聯?新世紀尤其新時代后,中國外交對外傳播有哪些新特點?外交中道義和實力何者最重要?5月22日,在由上海社科院國際問題研究所所長王健主講的第154期文匯講堂《一脈相承、與時俱進——中共百年對外交往》中,文匯報記者李念與王健進行了媒體對話,現整理后以饗讀者。

新世紀后,大國關系地位的上調凸顯了發展的重要性

文匯報:中共百年交往和共和國70年外交有何不同,我對這點特別有興趣。這里分享一下學習心得,向您求教。

首先,對外交往的稱呼不同。在新中國成立之前,中共有28年歷史。埃德加·斯諾開辟了中共對外宣傳的篇章,西北參觀團和美軍觀察團來延安,是“半獨立的外交”。但因為中國共產黨還不是執政黨,因此是否還只是外事,算不上真正的外交。

2017年12月,中聯部在北京召開“中國共產黨與世界政黨高層對話”

第二,中共對外交往的最初使命是以革命行動獲得和鞏固民族的完全獨立,所以,對外交往中始終伴有強烈的革命視角。比如,最早的對外交往受到共產國際世界革命的影響,新中國建立前后“一邊倒”的政策,分清敵我陣營。60年代,我們又大力援助第三世界的革命。但我同時也感到,其實中共對外交往中還有一個特點,就是國際統一戰線,其實在反法西斯統一戰線中,也一直存在著與美國等西方發達國家建立和發展關系的一面。所以,如果說,新中國的外交經歷過兩個階段,革命與戰爭,和平與發展,那么是不是可以說這個種子在建黨之后、建國之前就已經埋下了,一直延續到新中國成立后,改革開放,特別是進入新世紀后,發展主線的能級更是呈乘數倍激增。

第三,我們黨的對外交往一直與時俱進,新時代中國外交形成了富有時代特點的元首外交和政黨外交。十九大之后,2017年12月,中聯部召開了“中國共產黨與世界政黨高層對話”。2018年在深圳召開,今年也馬上要召開。這是否在別的國家并不多見?

建黨百年和建國70年的對外交往可統稱“外事”工作

《求是》雜志刊登了楊潔篪關于中共百年外事工作的文章

王健:你的觀察還是很準確的。首先,關于“外交”的定義,外交是指國與國之間的交往,所以,在新中國成立之前還不能完全稱為外交。1944年為何稱為“半獨立外交”?當時訪問延安的美軍觀察組帶有一定的官方性質,而我們還要通過國民政府與之交往,所以稱為“半獨立外交”。近期,《求是》雜志第10期刊發了中共中央政治局委員、外事委員會主任楊潔篪撰寫的文章《中國共產黨建黨百年來外事工作的光輝歷程和遠大前景》,他用“外事”一詞統領建黨百年來的對外交往活動。

毛澤東1956年判斷有10-15年和平發展期,革命是為發展

1945年10月10日《雙十協定》簽訂,當時革命外交的主要目的是爭取一個發展的機會和條件

第二,關于革命與發展的問題。我黨建立之初,首要任務是為反帝而進行革命,但當時革命外交的主要目的是爭取一個發展的機會和條件。我黨并非一味的主張革命,一旦有和平發展的機會,我們也想牢牢抓住。所以在內戰結束后出現的稍縱即逝的和平機會,毛澤東當即飛往重慶進行談判。其實,當時風險很大,美國駐華大使赫爾利曾兩次飛赴延安,第二次來就是為毛澤東在重慶的安全做擔保。1945年10月10日,《雙十協定》簽訂。1946年2月2日,《解放日版》刊印了政治協商會議第十次會議通過的《和平建國綱領》,宣告各方準備進入和平建國新階段,開始尋求發展。然而,由于內戰爆發,這一發展機會失去了。

毛澤東在1956年寫《論十大關系》時作出重大判斷:新的侵華戰爭和世界大戰打不起來,我們大約有10至15年的和平建設時期

新中國成立后,我們正準備發展之時,一方面遭到西方的圍堵,另一方面又爆發了朝鮮戰爭。朝鮮戰爭結束以后,特別是日內瓦會議和萬隆會議后,我們對國際形勢的判斷就有了新的認識,毛澤東在1956年寫《論十大關系》時,就做出重大判斷:新的侵華戰爭和世界大戰打不起來,我們大約有10至15年的和平建設時期。所以,改革開放前,我們也不是一直認為要打打仗。當然,改革開放后,我們進一步確立了和平與發展的時代主題,集中力量搞發展。當然,我們一貫支持第三世界國家與殖民地半殖民地國家爭取民族獨立和發展的斗爭。中國的革命外交是為了爭取中國和第三世界國家的發展權利和條件。

元首外交是新時代所需,具有效果直接、處理及時等特點

首腦外交是十八大后新時代中國大國外交中一個非常重要的特色

此外,首腦外交確實是我們十八大以后新時代中國大國外交中一個非常重要的特色。如何理解“元首外交”?在我看來,一方面,國際和全球挑戰日益嚴峻,另一方面,中國的影響力和地位正在逐漸攀升,第三,從國內來看,黨對外事工作的集中統一領導也在不斷地加強。基于這三個因素開展元首外交有幾個特點,一是地位特殊,能夠做出決斷,效果直接;二是戰略引領能力強。元首之間達成意見后,相關部門根據元首指示加以落實;三是處理及時。國際問題瞬息萬變,需要及時應對。元首外交確實有在戰略溝通與協作方面定向把舵的作用。事實上,在元首外交的推動下,新時代中國的國際影響力,特別是在一些國際議題方面的塑造能力顯著增強。

中國政黨外交具有多邊特點,重求同存異、互鑒互學

2018年”中國共產黨與世界政黨高層論壇”在深圳舉行對話

關于政黨外交,我黨從誕生之日起,天然具有黨際交往經歷。新中國成立后,我們通過政黨外交加強與社會主義國家的聯系,同時對一些亞非拉國家給予支持和幫助。但是,當時的政黨外交也存在局限,一是以意識形態劃線,只同共產黨或者工人黨發生關系,缺少廣泛性;二是政黨外交中還存在“父子黨”這種不平等性。。

改革開放,特別是進入新時代以后,我們政黨關系有了新的突破,已經成為我黨工作的一條重要戰線,也是我國總體外交中非常重要的組成部分。近年來,我們舉辦了中國共產黨與世界政黨高層對話會議,提出了求同存異、相互尊重、互鑒互學的新型政黨關系的內涵,現在的政黨關系不是意識形態的輸出,而是強調文明之間的相互借鑒,這確實是新的特點。并且,當前的政黨外交不僅是雙邊,還具有多邊黨際交流的特點。

斯諾《紅星照耀中國》也間接影響了美國高層人士

《紅星照耀中國》和《西行漫記》的不同版本

文匯報:謝謝您的指點和提升。從延安、西柏坡到今天的北京,向世界講好中國故事一直是有淵源的。

1936年7月,埃德加·斯諾到延安采訪毛澤東。在第二年7月完成了《紅星照耀中國》,同年10月,這本英文書先在英國維克多·戈蘭茨公司出版,幾星期內就銷售了10萬余冊,到12月五次印刷;1938年1月,著名的蘭登書屋發行美國版,一個月賣掉了1.2萬冊,一天接到600張訂單。1938年2月,中國共產黨的地下黨胡愈之接洽在上海翻譯了此書,名為《西行漫記》,也引起轟動,僅上海地區就發行了5萬冊。

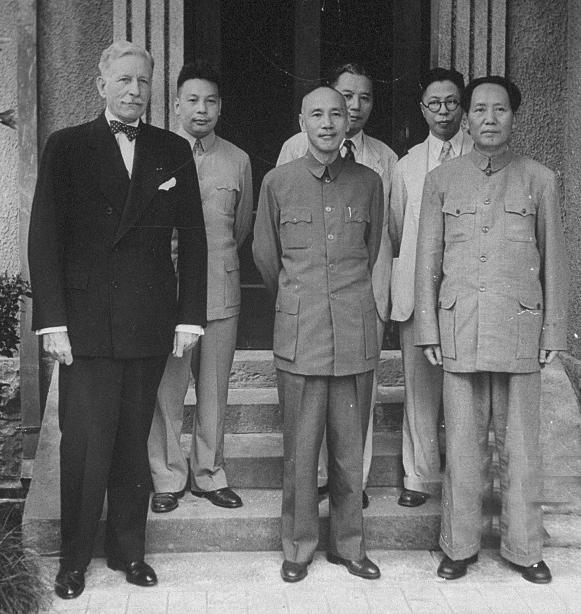

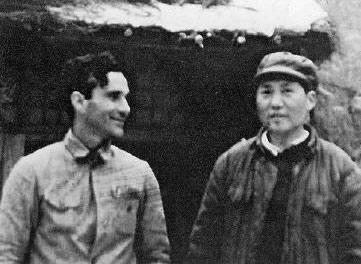

時任美國駐華使館二等秘書,中國戰區參謀長史迪威總統的政治顧問謝偉思(中),1944年他參加了美軍延安觀察團

此書影響了不少美國高層。美國總統的內政秘書哈洛特·艾克斯連夜看完后推薦給羅斯福本人;后者此時對中國共產黨與毛澤東就有很深的印象,后來在1944年2月抗日戰爭進入進攻階段時,羅斯福向蔣介石提出,要送美軍觀察團訪問延安,因蔣阻撓直到7月才成行。時任美國駐華使館二等秘書,中國戰區參謀長史迪威總統的政治顧問謝偉思,在斯諾新書出版前聽本人講述過主要內容,1944年他參加了美軍延安觀察團,對八路軍和中共的看法就比較公正。

可以看出,中共當時就非常注意講好中國故事。我想請問王所長,進入新世紀尤其是進入新時代后,我們是否還需要斯諾模式?

“斯諾模式”在今天的對外傳播模式中依然是有效途徑

王健:西方世界對中國共產黨,包括共產黨領導下的新中國始終沒有一個比較正確的認識,所以,講好上述故事的任務還是非常艱巨的。

斯諾在延安時,毛澤東、周恩來、朱德都與之進行了很長時間的談話

例如之前談到的斯諾,有人總結為中國對外宣傳的斯諾模式,就是借助外國記者把真實情況在國外媒體公正客觀地傳播出去宣傳中國共產黨,宣傳中國共產黨領導下的新中國。毛澤東當時就講到,要“言傳出去”。如何傳出去?

一是領導人要帶頭講。斯諾在延安時,毛澤東、周恩來、朱德都與之進行了很長時間的談話。

二是要全面、客觀、真實地講好中國故事。延安之行后,斯諾成了中國人民的老朋友,1970年他最后一次訪華,毛澤東會見他時說,從1936年到現在,我們兩個人的基本關系沒有變。什么叫基本關系沒有變呢?毛澤東說“我對你不講假話,我看你對我也是不講假話的。”

三是要持開放的心態。為了邀請記者宣傳中共和紅軍,當時領導層曾考慮了很多人,包括德國記者希伯和美國記者史沫特萊,但考慮到這些人都有強烈的傾向性,遂將目光集中在斯諾身上。其實,在左翼看來,斯諾不是共產主義者,甚至還有點右。但周恩來見了他就說:“我接到報告,說你是一個可靠的新聞記者,對中國人民是友好的,并且說可以信任你會如實報道。我們知道這一點就夠了。”

王毅希望有較多比較正直的西方 記者,報道新時代中國

目前,在我們國際傳播能力還相對較弱的情況下,除了按照習近平總書記講好中國故事的要求,一方面,我們要不斷提升自塑能力,另一方面,依然可以從“斯諾模式”中吸取一些有益的歷史養分,用好“他塑”渠道。王毅部長面對記者時也提出,希望有更多的比較正直的西方記者,像斯諾那樣報道新時代的中國。

成為大國后需要構建自己的國關理論,解釋中國外交特點

文匯報:確實,在目前西方主觀印象覆蓋中國真實形象的“反差”現狀下,我們要積極創新對外宣傳方式,著力打造融通中外的新概念新范疇新表述,他塑和自塑雙管齊下,來增強國際話語權。這方面讓我想到,自1898年京師大學堂成立以來,中國高校在學科建制上大多借鑒西方國家。國際關系理論這門課程也是舶來品,從新世紀開始,中國學者就不斷地提出要構建自己的話語權,至今20年過去了,您認為這個“自塑”時機是否已經成熟?

西方國關三大流派:現實主義、自由制度主義和建構主義

王健:二戰后,國際關系理論成為了美國的顯學。現在,中國的國際影響正在上升,逐漸走近世界舞臺中心,確實需要具有自己的理論特色,才能夠解釋當今世界的一些變化和中國外交的發展。

國關理論最早確實是從國外引進的,特別是1980年代后從西方引入了我們現在耳熟能詳的西方三大理論、三大流派,包括現實主義、自由制度主義和建構主義。今天,這三大流派既不能充分解釋這個世界的變化,也無法解釋中國外交的新發展,所以,確實需要在國際關系理論界建構我們自己的學術話語體系。

《中華經典國際關系概念》和閻學通的《國際政治與中國》

在建構過程中,我感到,一方面,我們應該重視中國傳統歷史文化,包括共產黨對外交往和新中國的外交實踐經驗,將它逐漸上升為理論。可喜的是,最近幾年取得了一些成果。比如秦亞青的關系理論,閻學通的道義現實主義,上海學派的共生理論。復旦大學潘忠岐近期出版了專著《中華經典國際關系概念》,將中國歷史上經典的概念同現有的國際關系理論相結合。另一方面,我們依然需要跟蹤國際關系理論的新發展,當然除了美國和西方大國外,也要關注研究一些發展中國家的國際關系理論。

“全球公共產品”理論呼吁全球和地區公共產品的涌現

1999年后,聯合國開發計劃署組織了一批拉美學者連續撰寫了《全球公共產品:21世紀的國際合作》《全球公共產品的提供:管理全球化》《新公共財政》三本書,對全球公共產品概念、生產、供給、融資、管理等進行了比較深入的探討,并認為全球化的挑戰如此嚴峻,主要原因是全球公共產品的供應不足。同時,全球化的推進使得許多跨國性問題呈現于地區層面、許多全球公共產品的潛在收益主要集中于地區層面、地區公共產品中收益和成本較為清晰,易于集體行動等,把地區公共產品作為全球公共產品提供的一個中間環節。我就是受到這個應該當時不算西方主流的理論影響, 2004年撰寫了一篇文章專門研究地區公共產品與上海合作組織的發展,該文還被翻譯成俄語傳播。后來,我的博士論文也是這個方向。總之,我覺得,除了歐美,我們還可以關注其他地區的國際關系理論。

文匯報:提到公共產品,不少學者指出,美國成為世界霸主時提供了兩個公共產品——美元和美軍。中國現在能向世界提供什么公共產品呢?目前來看,我們希望把“一帶一路”建設打造成為全球公共產品,造福于全世界人民。

道義始終是外交中第一要素而非實力,方向不對也會失敗

V4屬于“17+1”的框架內的一個重要的次區域組織,影響力也越來越大

您是位非常優秀的猶太問題專家,對以色列的外交也很了解。猶太民族史和建國史也非常曲折。最近貴所建立了中國首家維謝格拉集團研究中心,這是出于何種考慮?另外從您接觸到或者研究到的其他國家的經驗,結合中共百年外交和中國70年的外交史來看,您覺得外交中哪些要素最重要?實力、道義、智慧、機遇,您能否給一個相對精準的闡釋?

王健:這是兩個問題,我先簡單說下,我們成立該中心的一個考慮,就是在國際問題研究中,各單位要考慮自己的比較優勢,做精做深,而不要過于扎推,重復建設。例如,我們所猶太研究比較強,研究美國問題,中美關系,我們比較側重從猶太人作用角度切入。另外,我們所以前有一個部分就是上海社科院的東歐中西亞研究所,有很強的東歐研究基礎。V4是1991年由波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克四個國家共同成立的,屬于“17+1”的框架內的一個重要的次區域組織,影響力也越來越大,值得我們深入研究。

外交具有綜合性,但如果硬要排序,道義是第一位的

最后說排序,其實外交是個綜合性的東西,但如果硬要排序,我自己感到,道義是第一位的。一個國家再強大,若沒有道義,就會“失道寡助”,特別是中國外交如果不是道義第一,與我們共產黨的宗旨也不符合。習近平總書記就強調要有正確的義利觀,而人類命運共同體就是中國外交的道義制高地。第二是實力。沒有一定的實力,連自己國家的安全、主權、發展利益都不能保證,還談何發展。而且我們發展以后也是為了世界和平、人類進步做出更大的貢獻。第三是智慧、機遇。這也很重要。一個國家,與一個人的成長過程一樣,如若抓不住機遇,一手好牌也可能打成爛牌,抓住機遇,再困難的處境也會“柳暗花明又一村”。回顧我黨對外交往的風雨歷程,不正是在不斷抓住機遇中,為民族獨立和發展創造了良好的外部環境?

文匯報:是否可以這樣理解,應該是在實力達到一定程度,比如說在及格線上以后,道義旗幟才能發揮作用,接下來就需要用智慧破舊立新朝前走。

王健:我認為道義還是第一,沒有一面讓別人追隨的旗幟,如何集聚力量?沒有道義,不是站在歷史正確的方向,實力再強,也會失道寡助,導致最后的失敗。按照現實主義觀點,國家關系就是實力的較量,從實力的地位出發,但是,回顧國際關系史,許多不可一世的霸權國家最后不還是衰亡了?所以如果硬要我排序,我還是認為道義第一。

(金夢、李念 整編)

【精彩瞬間】

154期回到“故事+思辨”維度,吸引了不少報名者,其中有35%為上期聽友

媒體對話環節就外交中就哪個要素最為關鍵,有了充分展開

現場10個提問涉及外交應對、話語主權、一帶一路、巴以沖突,王健的回答勾勒了當今中國外交全貌

王健與特別頒獎嘉賓朱自奮(左一)、單穎文(左二)、張維漢(右一)給四位優秀提問者送出禮品書

宋慶齡如何邀請了斯諾,斯諾著作如何引發轟動,深深吸引了聽友

上海雙鶴門窗有限公司黨支部和唐鎮非公經濟第一黨支部自發參加

上海政法大學政府管理學院的國際關系系和政治學系同學留下珍貴合影