以下文章來源于文匯報,2021年2月5日

作者:潘光,上海社會科學院國際問題研究所研究員、上海猶太研究中心主任

▲ 2015年,89歲的布盧門撒爾來到上海猶太難民紀念館。 (本報記者 袁婧 攝)

邁克爾·布盧門撒爾(1926-),美國政治家、企業家,曾擔任卡特政府的財政部長(1977年-1979年)。布盧門撒爾是二戰期間上海猶太難民中非常知名的一位。1939年,13歲的他隨父母逃離德國,來上海避難。1947年,離滬赴美。

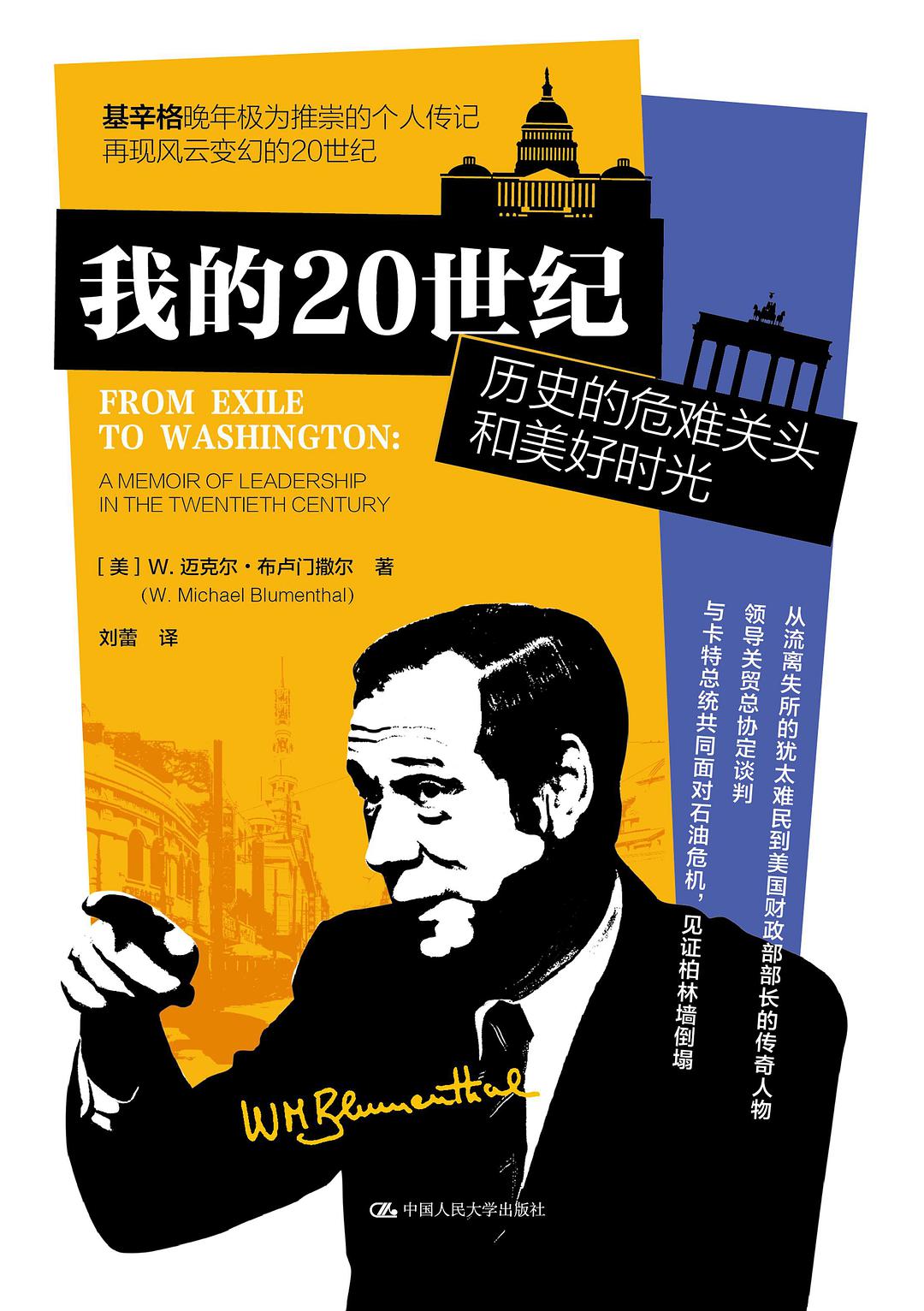

新年伊始,美國前財政部長邁克爾·布盧門撒爾的回憶錄中文版《我的20世紀:歷史的危難關頭和美好時光》正式出版。對于廣大讀者和從事在滬猶太難民研究的學者而言,這部著作是一個鮮活的文本,也修正了部分此前的認識。于我本人來說,這本書更像是與一位闊別多年的老友重逢。

早在1998年,布盧門撒爾就曾出版《看不見的墻:德國人與猶太人》,此書全面探討了德國排猶的原因。稍顯遺憾,書中并沒有聚焦他作為猶太難民在上海的生活。于是我把個人的想法與他分享,希望他能寫一點關于在滬的故事。

2015年,《我的20世紀》原版在美國首次出版(原書名為《從流亡到華盛頓》),書中記錄了從上世紀30年代到90年代布盧門撒爾的多重身份:德國公民、猶太難民、美國商界領袖、美國財政部長、柏林猶太博物館館長……角色的多次轉換注定了這部自傳豐富的史料價值。

2017年10月,我在美國普林斯頓大學就“猶太人在中國”做演講,時年91歲的布盧門撒爾親自前來參加,還在演講開始前對我做了介紹。當晚,他參加了普大為我舉行的宴請。在晚宴上,他將本書的原版贈與我,并告訴我書的中文版權已給中國人民大學出版社,但尚未問世。又經過各方努力,本書終于同讀者見面,布盧門撒爾的點點滴滴也得以進入公眾視野。

▲《我的20世紀:歷史的危難關頭和美好時光》,中國人民大學出版社2021年1月版,[美]邁克爾·布盧門撒爾著,劉蕾譯

布盧門撒爾是在滬猶太難民中的一位杰出人士。1939年5月10日,布盧門撒爾舉家來到上海避難。1947年9月,他乘坐一艘“經過改裝的美國部隊運輸船”離開上海,前往舊金山。截至2015年,布盧門撒爾總共八次來滬尋根。我多次陪同,深厚的友誼由此結下。

1973年6月3日,時任美中關系全國委員會主席的布盧門撒爾“在位于香港附近的羅湖進入中國內地”。此時的他早已褪去苦難的身份,歷經加州大學伯克利分校、普林斯頓大學的熏陶,在政商兩界打拼多年,更因為對中國的熟知而成為中美邦交的重要先驅。1977年,布盧門撒爾開始輔佐美國總統卡特,擔任第64任財政部長。1979年,他以卡特總統代表的身份訪華,出席美國駐華使館的開館儀式,并再次來滬參觀。這次訪問規格甚高,意義特殊,以至于美國三大報紙《紐約時報》 《華盛頓郵報》《華爾街日報》均派記者來華參與報道。在那兩次訪華時,他受到了周恩來和鄧小平的接見。時間來到2005年,暨世界反法西斯戰爭勝利60周年,時任柏林猶太博物館館長的布盧門撒爾應邀又一次來滬。在兒時經常做祈禱的西摩會堂,他深情地說,“不是我們選擇了上海,而是上海選擇了我們。上海救了我們。”

常人也許很難想象,1947年離滬赴舊金山時布盧門撒爾曾說“我希望永遠也不要見到它” 。

從“永不相見”到八次尋根,布盧門撒爾經歷了什么?答案還是藏在1939年到1947年的那段歲月。出乎許多人的意料,這段歷史的根源并不在虹口。舟山路59號門前掛著一塊寫有“布盧門撒爾舊居”的銘牌。這幾個大字底下是一行 “布盧門撒爾(1926—)美國前財政部長,1939—1947年在此居住”的說明。此處確實承載了布盧門撒爾的青春記憶,無怪乎他來滬期間熱衷于到此重游。但據《我的20世紀》記載,“我們在法租界邊上租下第一個固定住所……可這個地方倒有個富麗堂皇的名字,叫艾琳別墅,位于格羅希路(今延慶路)51號。”徐匯區的這棟小樓其實才是布盧門撒爾一家來滬后最初的落腳點。書中的這段話糾正了包括我在內的許多人原先的說法。

歷史的轉折發生在1943年。1941年12月,太平洋戰爭爆發,日本人開始對上海的猶太人采取壓制措施。次年,納粹德國蓋世太保駐日本首席代表約瑟夫·梅辛格抵滬,他向日本當局提出“最后解決”上海猶太人的計劃,要求按照“德國方式”抓捕、屠殺所有在滬猶太人。日本人沒有執行“梅辛格計劃”,而是在1943年2月18日建立隔離區,以“無國籍難民”的名義將所有1937年以來抵滬的歐洲猶太人統一遷入“指定地域”。這塊地域就是布盧門撒爾接下來四年所居住的虹口。

憶及這段時光,布盧門撒爾可謂百感交集。他在《我的20世紀》第二章開篇部分寫道,“我們要尋一個逃命的去處,而且除了中國沒有其他國家愿意接納我們。就這樣,我們去了上海——這個誰都不喜歡的目的地。”今天的讀者看到這些話也許會感到費解,上海何以如此“招恨”?“招恨”的上海又何以成為猶太難民的“諾亞方舟”?

當時有一種說法:上海是“卡薩布蘭卡和拉斯維加斯的混合體”。表面上看,高樓、酒店、俱樂部讓這座城市金碧輝煌,引得無數冒險家流連忘返。但細品之下,懸殊的貧富差距讓街頭巷尾散發著“苦力的汗臭和陳尸的腐臭”。主權的淪喪和治權的分裂又讓上海一度成為賭鬼、罪犯的天堂。

也正是在這種背景下,上海在一段時間內處于 “城門洞開”的狀態,以至于外國人進入這座城市無需辦理一切常規手續,也不需要任何經濟擔保。上海成了世界上唯一一個能自由進入的大都市。而對于“水晶之夜”后從德奧倉皇逃亡的猶太人來說,和生存相比,上海的生活條件簡直可以忽略不計。

20世紀的上海讓布盧門撒爾“品嘗到饑餓、貧窮和被遺忘的滋味”。但同樣是在上海,在破敗的小巷里,人性的光芒熠熠生輝,讓布盧門撒爾“第一次感受到社區行動的好處,看到人們在困苦時期同心協力、辦成好事。”這種“為善的潛力”根植于中華民族的血脈。5000年的文明長河中,這片大地上從未發生過宗教戰爭,更未出現過原發性的反猶主義。相反,猶太人從唐代就來到中國,此后在神州大地安居樂業,逐漸融入中華民族的大家庭。而二戰時期對猶太難民的救助,則將中國人的寬厚、善良和慈悲彰顯。

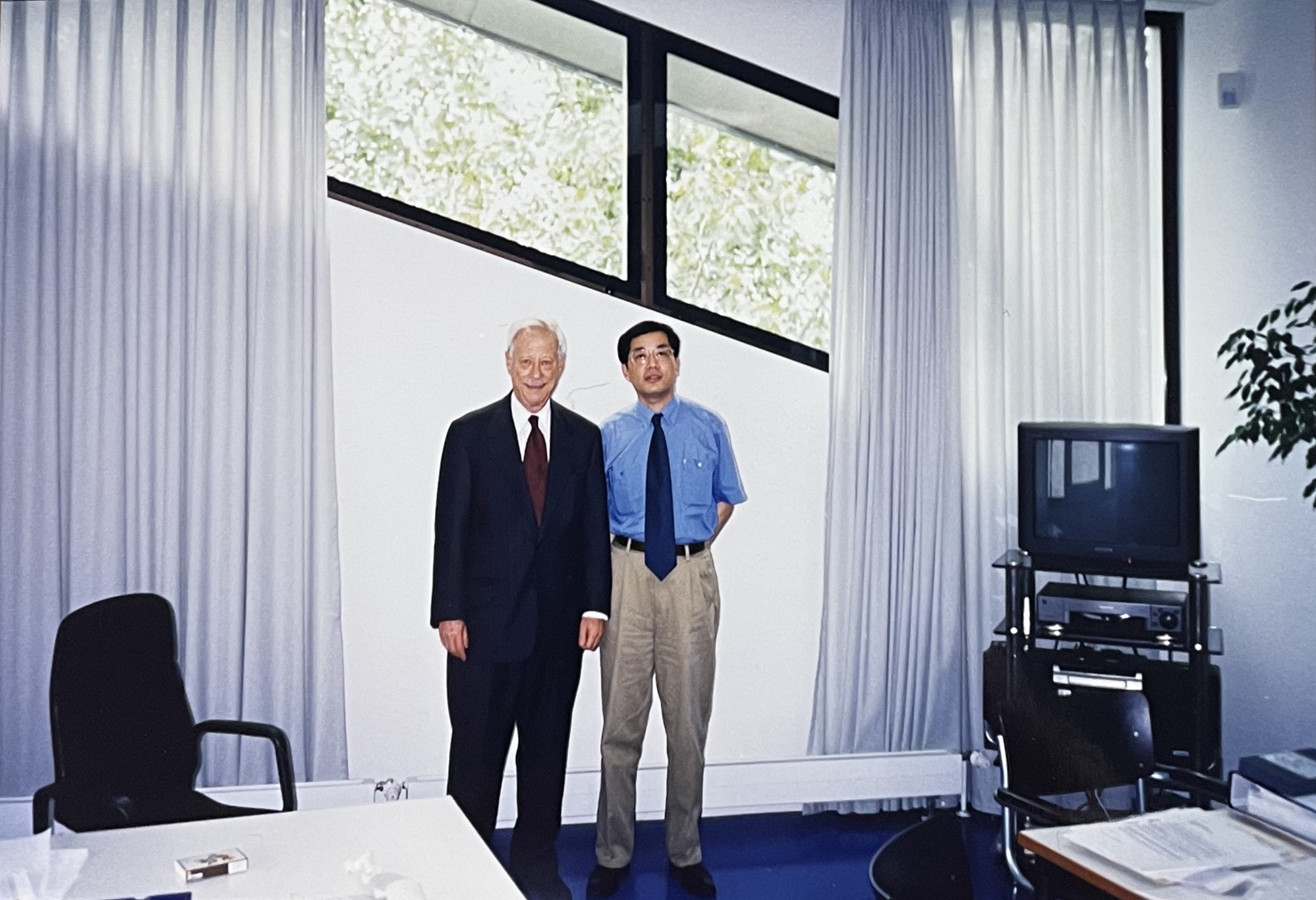

▲ 2000年,潘光訪問柏林猶太博物館時與時任館長布盧門撒爾合影。 (潘光 提供)

黑暗與光明同在,這是上海留給猶太難民們的總體印象。所以無論在滬期間如何憎惡困頓的生活、臟亂的環境,但當他們回首往事,總有一股源自老城廂的暖流涌上心頭;當他們重返上海,總有一句對城市變遷的贊嘆脫口而出。因為至少在上海,布盧門撒爾一家齊齊整整地活了下來;至少在上海,以布盧門撒爾為代表的大批猶太青年不僅生存下來,更在此找到了一條全新的人生道路。所以,當布盧門撒爾擔任館長的柏林猶太博物館開館時,他專門邀請時任上海市長前去參加開館典禮。

作為布盧門撒爾回憶錄最早的中國讀者,我的理解是,在作者生命的至暗時刻,上海像是一束 “世界的光”。這束光也許微暗,卻足以指引前行,溫暖人心。(本文由潘光口述、孫欣祺文字整理)