本文載于《世界經濟與政治》,2020年第8期

李開盛,上海社科院國際問題研究所副所長、研究員

點擊以下鏈接查看含完整注解版

https://mp.weixin.qq.com/s/zbDFGsbl6PIA8XzOLtbuNg

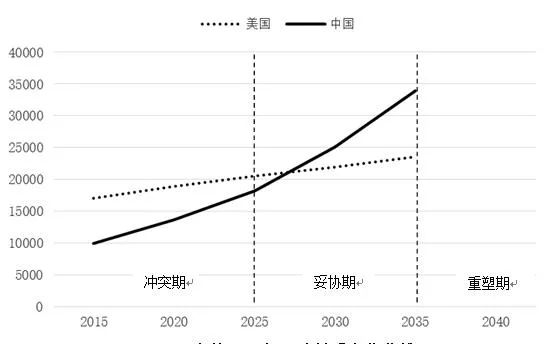

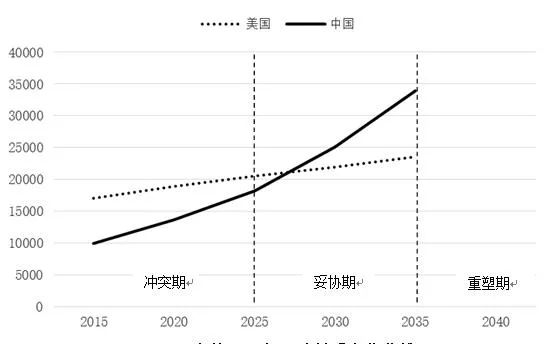

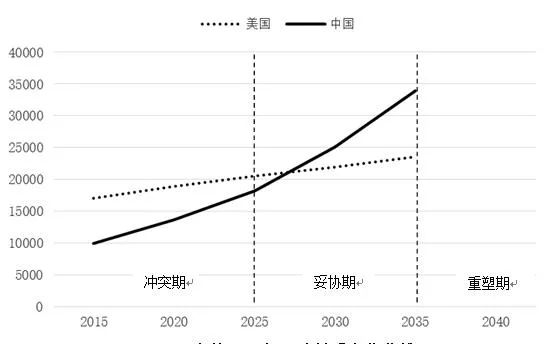

【內容提要】在中美戰略競爭加劇的背景下,更加迫切需要新的中美東亞共處之道,以指導雙方在這一地區實現良性共存,而不是惡性競爭。中美應該以利益平衡為基礎實現在東亞共處,但基于正義的差異性原則,利益平衡并不意味著中美在東亞地位以及相應權利義務的完全相等,而是應該以維護地區整體利益為前提,根據地區身份的不同對兩國在地區秩序中的權利義務予以差異化的安排。未來中美東亞關系以及其他相關國家間關系應以如下原則為指導:第一,包括中國在內的東亞國家對地區秩序的構建承擔首要責任,并在不與地區整體利益沖突的情況下主張其政治、安全、經濟等利益。第二,如果地區外國家(如美國)的行為有利于東亞地區整體利益,應被允許和鼓勵參與地區秩序的構建。視東亞為其全球霸權基礎的美國不會滿意這一安排,但這不應成為阻礙建構中美東亞新關系與地區新秩序的阻礙,也不意味著上述原則是不現實的。美國的世界領導權地位在長期內都不會動搖,但中國可以也應該在兩國實力漸趨平衡這一趨勢的基礎上,提出自己的地區秩序主張。【關鍵詞】利益平衡;自主性;開放性;中美關系;東亞秩序【作者簡介】李開盛,上海社會科學院國際問題研究所副所長,研究員在近年來中美競爭的重壓之下,作為兩國博弈主陣地的東亞已隱約可聞舊有地區秩序“骨骼”的折裂之聲,但兩個大國對如何在東亞共處仍然全無共識。中國一直呼吁與美建立不沖突、不對抗的新型大國關系,并希望與世界各國共筑人類命運共同體。但從奧巴馬政府晚期美國主流戰略界展開對華政策大討論后,否定以前對華接觸戰略成為主流認識。隨之上臺的特朗普政府更是對華采取了一系列更加明確、密集的戰略對抗行動。2017年《美國國家安全戰略》文件和2019年的《印太戰略報告》直接點名中國是戰略競爭對手,強調印太地區正在面臨一場發生在“自由”和“專制”兩種世界秩序之間的地緣政治競爭。[①]2020年5月美國政府發布的《美國對華戰略方針》也直言:美國要對華采取競爭方針,不斷增強美國制度、聯盟以及伙伴關系的彈性以挫敗中國的挑戰。[②]在此一強大戰略動能的裹脅之下,貿易、科技、人文等領域都成了美國打壓中國政策的犧牲品,甚至新冠肺炎疫情也被美國當作指責、打壓中國的“良機”,中美在東亞良性共處的前景似乎日益渺茫。面對此一形勢,許多人開始從推動中美建立地區秩序共識的立場上后退。雙方的民族主義者轉而強調直面競爭,特別是不少美方學者越來越明確地認定中國要挑戰美國的地區主導者與全球霸權地位,主張美國應尋機強化亞洲的“自由經濟”秩序。[③]一些智庫更是為美國如何打壓中國積極獻計獻策,如新美國安全中心于2019年發表報告主張:美國政府應該把和中國進行戰略競爭視為緊急要務,強化美國的自身競爭力以實現所謂“自由和開放”的印太秩序。[④]布魯金斯學會2020年的一份報告則強調以科技與創新為基礎的地緣經濟競爭,以為中美之間的“超級大國馬拉松”做準備。[⑤]可以說,美國戰略界越來越強調并致力于研究“通過何種方式、在哪些議題、以多大成本與中國競爭”[⑥]而不是共處的問題。而中國也有學者呼吁準備中美關系的“最壞局面”,在“強化國民經濟獨立自主能力、軍事威懾能力、重新審視不結盟政策方面作出新的努力”。[⑦]溫和主義者則轉向底線思維,把重點放在避免雙方關系走向徹底破裂上,如中國的王輯思提出,應該堅守中美關系的三條底線,即以和平方式處理分歧、一定規模的經貿合作、維護人文交流與社會交往。[⑧]美國的沈大偉(David Shambaugh)則強調,“雙方必須采取真正而緊迫的行動,讓政府和社會兩個層面‘再掛鉤’,而不是‘脫鉤’”。[⑨]本文認為,競爭哲學在戰術層面是必要的,底線思維對于管控中美關系倒退必不可少,但要建構面向未來的積極的中美關系,仍然需要從頂層設計的高度,研究兩國在東亞如何共處的哲學。這里之所以強調建構一種共處哲學,主要是希望為中美兩國在東亞如何共處提供一種原則和理念上的指導,或者如新加坡總理李顯龍所認為的那樣“制定出一種共處模式”,[⑩]而不是為兩個競爭對手之間的具體利益沖突或交易提供細節化的解決方案。這是因為,中美兩個大國之間的競爭,絕不是一時一利之爭。盡管特朗普在對華施壓過程中強調具體的利益和所謂的“交易的藝術”以及中國并不想主動擴大戰略競爭的波及面,根本性的矛盾仍然顯而易見:新老大國之間的結構性權力之爭。如果我們希望超越“修昔底德陷阱”、以和平而不是戰爭手段解決這一矛盾的話,提出一種基于新的哲學基礎上的權力分配思路或者說是相互權利義務安排就變得至關重要。本文并不試圖在全球層面解決這個問題,這既因為中國要在綜合性的全球權力方面超過美國還為時尚早,還因為如前所述當前中美主要矛盾集中在地區層面。無論對這一地區的冠名是“亞太”還是“印太”,其地理范圍主要在中國周邊特別是西太平洋一側應該是沒有疑義的,實際上就是我們所說的東亞。所謂的中美東亞共處哲學實際上就是如何安排兩個國家在一個共同的東亞秩序中的權利與義務的問題。只有把中美在東亞秩序轉變過程中的地位、權利與義務講清楚,才能為雙方間的地區權力分配以及具體利益與議題的解決提供根本規范與指導方向。但從過往的研究來看(即使是中美戰略競爭公開化以前),在如何從地區秩序視角界定中美東亞關系這一問題上,多拘泥于傳統的地緣政治思路,而少新的思維方案。不少人基于傳統的實力平衡來考慮問題。如陸伯彬(Robert S. Ross)提出了美國管海洋、中國管陸地的權力分配方案。他認為,中國的優勢與利益在大陸,美國的優勢及其利益在海上,兩國應該利用這種地理學因素避免侵犯對方的利益,即美國不在東亞大陸尋求戰略影響,而中國則不通過發展海軍力量挑戰美國的海上優勢。[11]休·懷特(HughWhite)主張美國在一個新的基礎上留在亞洲,同中國、印度和日本一起,形成一種權力分享的大國協調機制。[12]趙穗生則強調,中美要建立新型大國關系,就必須維持權力平衡,反對任何一方占據地區統治地位。[13]權力平衡一般被認為是現實主義的主張,但在中美權力關系迅速變動的背景下,這一主張注定是“不現實”的,因為美國對于霸權的堅持以及中國權力持續上升是兩個很難改變的事實,這就注定了權力平衡是一個不會被任何一方所接受的方案。即使一方接受,它也很可能只是意味著暫時的妥協,而非將其作為雙邊關系的長久安排。更多的成果則從急于調和中美利益沖突的角度出發,實質上忽視了中美間的權力矛盾問題。例如,陸克文(Kevin Michael Rudd)曾經設想一個兼具外交職能和安全使命的“亞洲安全與合作組織(Organization for Security Co-operation in Asia)”,而實現這一設想的前提是“美國認可中國崛起的正當性,同時中國接受美國繼續在亞洲地區的存在”。[14]韓國前外長尹永寬(YoonYoung-Kwan)主張中國應該尊重現存的國際規則,不改變東海與南海現狀,而美國則尊重中國在臺灣問題上的關切等。[15]在國內,石源華提出中美之間以“兼容共存”作為東亞區域的核心政治架構;[16]韋宗友主張中美實現第二次戰略妥協:中國承認美國在西太平洋地區的合法利益與軍事存在,美國承認中國在東亞沿海地區的合法海上利益;[17]楊靜林提出“健康競爭”這一方向,主張競爭有底線、博弈應良性、合作應拓展;[18]還有人提出“自主開放”的亞洲新秩序之類的構想,模糊地承認美國可以在亞洲發揮作用,但具體何種作用則往往未作說明。[19]總的來看,這些方案沒有實質觸及如何解決中美權力矛盾的問題,其根源則是沒有對兩國在東亞的權利義務做出基礎性安排,因此仍然無法成為指導兩國未來東亞關系的共處之道。從政策層面來看,美國事實上只有打壓的哲學或者說只有基于過去(中國實力弱小)的共處哲學(要求中國接受美國霸權),卻沒有適應新的地緣政治變化的未來共處之道。相較而言,中國的政策實踐旨在追求兩國在東亞的和平共處,也提出了一些模糊的構想,如針對美國擔心中國將其趕出西太平洋的顧慮,中國方面歷來強調:寬廣太平洋有足夠空間容納中美兩個大國。[20]但是,在一種共處層面所要求的兩國間權利義務安排上,中國的態度盡管開放但并不明確,因此仍無法為未來的中美東亞關系提供指導。之所以如此,原因可能有二:第一,中美東亞關系與地區秩序涉及諸多重大而且復雜的利益矛盾,中國本身尚無成熟的方案,但對于與美國和平共處的愿望使得中國愿意先表達其開放的想法,并逐步探索建構中美新型大國關系與地區人類命運共同體的可行方案。自改革開放以來,中國有一個重要的政策思維就是“摸著石頭過河”,在復雜的外交議題上同樣如此。第二,照顧美國的心態,避免使用任何有可能被美國誤認為是排擠其地位的提法。例如,在2014年的亞信上海峰會上,中方提出“亞洲的安全歸根結底要靠亞洲人民來維護”,[21]西方就有人指責中國要搞亞洲版的“門羅主義”。在之后2015年博鰲亞洲論壇年會演講中,中方領導人便放棄了這一提法,轉而提出“亞洲是世界的亞洲”。[22]由此可見,中方是愿意充分照顧美方的感受與合理關切的。但近幾年來美國不斷升級對華競爭戰略表明,模糊戰略并不能讓美國體會到中國的善意,反而為美國以及相關國家渲染中國的“修正主義動機”提供空間。因此,對中國來說,現在是提出一種清晰的東亞秩序主張以及中美東亞相處之道的時候了。本文認為,一個適宜的中美東亞共處之道必須兼顧現實性與公正性。一種秩序要有現實性不難理解,否則它只是鏡花水月。更多人可能關心的是:在一個似乎仍然是強權社會的國際政治中,公正性到底有多大必要?正如安妮—瑪麗·斯勞特(Anne-MarieSlaughter)所主張的那樣,“一個靈活有效的世界秩序”應該“盡可能達到人類的抱負和能力所能及的公正程度”。[23]特別是對中美這樣的大國來說,如果某種關系或秩序不能被其中任何一方認為是公正的,它們可不會像小國那樣甘心受對方的擺布,而是遲早會采取強力措施擺脫這一秩序。因此,一個缺乏公正性的中美東亞秩序是不可能持久的。特別是,要使美國在未來接受新的共處之道,一種考慮其合理利益的公正安排是絕對必要的。當前,不少中美關系研究者在不同程度上、以不同的措詞主張中美應該在東亞彼此尊重對方利益,[24]事實上也是意識到了公正性的必要。對這些不同名目的主張,本文統稱之為利益平衡,并試圖在闡釋此概念的基礎上,將其作為本文共處之道的核心。中美共處如果能夠實現從權力平衡向利益平衡的轉換,將是朝著建立一種健康且持久的中美東亞關系的第一步。但關鍵的問題是:何謂利益平衡?什么樣的利益平衡安排才是真正公正的?基于此建立起來的中美東亞共處之道是否具有現實可行性?這就需要我們對提出利益平衡的背景——追求秩序安排的正當性考慮——進行再探究,并在此基礎上對利益平衡進行界定。在此之前,筆者將通過分析中美東亞利益關系變化強調提出東亞共處的重要性。而在厘清利益平衡的概念并由此推導出中美以及相關國家在東亞實現利益平衡所應遵循的原則之后,本文將通過對當前以及未來中美實力發展分析論證這一共處之道不只是一種理想的設計,而且是一種面向未來的現實可行的安排。二 為什么需要共處:中美東亞利益關系的變化及其影響當前中美關系的緊張體現為許多具體的利益沖突,但其實質是雙方的利益關系結構出現了深層次的緊張。在國際關系中,國家利益是一個無處不在卻又眾說紛紜的概念,[25]事實上它被國家用于任何對它來說是重要的東西。因此,從政策層面來看,權力、安全、財富、制度甚至是榮譽都可以被納入利益的范疇。特別是對中美這樣的大國和中美關系這樣具有廣泛內涵的雙邊關系所言,所涉及的利益無疑是極其廣泛的,其利益關系結構的緊張也就更加復雜,其中最根本就是結構性的權力緊張。就中美東亞關系而言,兩國間利益趨于緊張的除了權力層面外,還包括安全、經濟等。引起這一緊張局面的背景是中國的持續快速發展,直接變量卻是美國日益公開化的戰略與戰術打壓,導致中美東亞利益關系發生了一系列深刻的變化,地區秩序也因此進入了新一輪的動蕩期、調整期。作為遠隔太平洋的兩個國家,中美在東亞并不存在直接的安全沖突。但東亞兩個安全議題的介入,使得中美安全利益也在東亞發生了碰撞,甚至有直接上升為武裝沖突的危險。一是包括朝核在內的整個朝鮮半島問題成為中美牽制彼此的雙刃劍。這一問題的核心是朝鮮戰爭“遺產”與朝核問題相互糾纏所導致的朝鮮與美、韓、日之間的對抗關系。中國原為朝鮮戰爭參戰國,但1992年與韓國建交后已不再是問題的直接當事方,只是利益攸關方。而美國并未與朝鮮實現關系正常化,而且還通過駐韓美軍成為直接與朝鮮對抗的一方,是這一問題的最主要當事方之一。當前,朝鮮半島問題集中體現為朝核問題。對中國來說,朝核問題的兩面性體現在:一方面,朝鮮發展核武器的矛頭指向美國,有可能牽制美國在其他涉華安全議題上的注意力;另一方面,朝核問題的激化勢必導致半島形勢的惡化,美國甚至會以此為理由強化與韓國同盟以及在半島的軍事存在,而這又會給中國造成更大的安全壓力。對美國來說,朝核問題也有其兩面性:一方面,朝鮮的核武器確實對其盟國和駐韓美軍的安全造成直接威脅,在朝鮮正在發展遠程導彈的情況下,其本土也可能受到波及;另一方面,由于朝鮮堅持核問題與半島和平機制連帶解決,而后者則很可能意味著要解散美韓同盟、撤退駐韓美軍,這勢必又會弱化美國在東亞的軍事存在及其地區甚至全球霸權。事實上,確如中國所擔心的那樣,美國還能夠利用朝核問題來強化對中國的安全壓制且事實上也如此做了。一個典型的例子就是2016年在韓國部署名義上針對朝鮮、實際上牽制中國的薩德反導系統。朝核問題的兩面性決定了中美對朝核問題的“利用”都是有限度的。但是,由于美國在對朝、韓關系方面具有較大主動性,因此在利用朝核問題壓制或打擊戰略對手方面,它所做的要遠比中國多,今后也仍然可能利用朝核問題來對中國進行安全壓制。不過,總體來看,中美兩國在朝鮮半島主要是一種間接性的戰略博弈,不太有直接兵戎相見的機會。作為第三方的朝鮮雖然經常采取“懸崖”戰術,但事實上對于卷入武力沖突極其謹慎,而美國也不愿意在不涉及美國核心利益以及可能波及其盟友韓國的情況下輕易動武,朝核問題把中美兩國拖入戰場的可能性不大。二是釣魚島、南沙群島等主權爭端成為美國牽制中國發展、威脅中國邊疆安全的重要抓手。近些年來,一度平靜的涉華主權爭端開始惡化。一些西方評論家把中國的實力增長與政策的變化視為近些年局勢緊張的因素,認為中國的領土政策更加“咄咄逼人”。[26]但在很多情況下,恰恰是其他聲索國而非中國挑起爭端,如2012年日本對釣魚島進行所謂的“國有化”以及菲律賓在黃巖島海域抓捕中國漁民并執意提起所謂南海仲裁案后,中國進行的海空巡邏或是島礁建設不過是反制行動。那些實力較弱的聲索方之所以敢正面與中國對抗,主要原因在于得到了美國的支持。美國對日本的支持主要是戰略上的,即強化日美同盟并公開宣稱釣魚島適用《美日安保條約》。對菲律賓的支持則體現在政治、軍事與外交各方面,這在南海仲裁案博弈時期體現得最明顯。如根據美國國防部的報告,在南海仲裁案被熱炒的2015年,美國共與菲律賓進行了400多次的“計劃好的事件”,其中包括重要的“肩并肩”(balikatan)聯合演習,超過15000名美國、菲律賓和澳大利亞軍人和來自日本的觀察員參加了在蘇祿海舉行的領土防御演習。[27]美國助理國務卿丹尼爾·拉塞爾((Daniel Russel))于2015年7月公開宣稱,當涉及遵守國際法的問題時,美國不會維持中立,將全力支持“遵守規則”的立場。[28]在間接支持其他聲索國對抗中國的同時,美國還直接出動軍事力量在中國周邊海域特別是南海進行軍事壓制:在進行頻繁抵近偵察的同時,以所謂自由航行行動挑戰中國的主權聲索。由于事涉中國的主權,中國的艦機不能不做出反應。特別是美國軍艦在進入中國所控島礁附近12海里之內的海域時,中國方面一般派出軍艦對其進行警告、驅離。為避免沖突,中美達成了《關于建立加強海上軍事安全磋商機制的協定》(1998年)和《關于海空相遇安全行為準則諒解備忘錄》(2014年)。但這些規則只是重復了相關的國際法聲明以及原來實際存在過的一些相遇行為準則,而且雙方對“和平目的”“航行自由”和“權利濫用”等聯合國海洋法概念的解釋各有不同。[29]特朗普當政以來,美軍加大了在南海的“自由航行”力度。甚至在當前全球處于新冠肺炎疫情期間,美國仍于2020年6月派出三艘航母齊聚西太平洋,同時派出戰艦與日本自衛隊多艘訓練艦在南海進行了演習。在這種背景下,南海始終是中美最有可能發生沖突的地區。中美之間的根本矛盾是結構性的權力之爭,東亞則是這一爭奪的主戰場。美國最關心的戰略性問題就是:崛起的中國是否會最終取代美國的亞洲領導國地位?[30]但公正地說,這一戰略競爭是美國挑起來的。中國領導人一直強調要避免陷入與美國的“修昔底德陷阱”,而且屢次提出要與美國建立以不沖突、不對抗為宗旨的新型大國關系。但美國對中國的主張始終不予以正面回應,其壓制中國的政策越來越公開、直接和出格。美國對中國的權力防范來自于其外交政策中根深蒂固的現實主義反應,即強大了的國家必然會對美國的霸權構成挑戰。在這種反應的推動下,“中美戰略競爭關系濫觴于小布什執政時期、發展于奧巴馬總統任期、凸顯于特朗普執政后,正在成為21世紀國際政治中的重要現象”。[31]特朗普政府以一種空前直白、粗暴的方式宣示:其國家安全戰略已經明確,要與中國開展基于政治影響和經濟、貿易、軍事力量的大戰略層次的競爭。[32]值得注意的是,在東亞這樣的毗鄰地區應對美國的權力競爭,中國也并無優勢。自第二次世界大戰結束以后,美國在就在東亞建立了以日本、韓國、菲律賓、泰國為主要盟國的雙邊同盟體系。除此之外,美國還利用其政治與軍事影響,迫使不少東亞國家在不同議題與不同程度上追隨美國。反觀中國,由于堅持不結盟政策,除朝鮮外,中國在東亞并無有相互安全義務的盟友。固然有一些東亞國家,如柬埔寨,在一些議題包括對美議題上對中國給予了堅定的支持,但總體來看,與美國的壓倒性的權力結構相比處于劣勢。而且,中日之間的地區性權力矛盾與中美間的全球性權力矛盾相疊加,使日本成為美國遏制中國權力上升的重要抓手,進一步鞏固了美國的東亞權力優勢。有人認為,中國正在利用“一帶一路”倡議增加自己的地緣影響力。但兩相比較,美國的東亞權力是以軍事同盟、政治影響為支撐的,“一帶一路”倡議是經濟層面的產物,強調的是中國與沿帶沿路國家的“五通”,根本沒有直接針對美國軍事、政治影響的設計。因此,“一帶一路”倡議并沒有起到平衡美國地緣影響的作用。相反,通過指責中國利用“一帶一路”倡議追求地緣權力,美國通過各種政治、外交和經濟手段(如“藍點網絡”計劃)施壓中國周邊國家,對中國的地區影響力進行進一步的壓制。中國崛起的根基在于其內部的不斷改革、對外的不斷開放及其帶來的實力增長,美國的權力壓制除了給中國的發展制造一些障礙之外,無法從根本上阻礙中國實力的崛起。但是,這種美國主動壓制、中國被動反應的權力斗爭投射在地區秩序上,其結果就是地區既有權力結構的內在張力日益增強,從而對未來的地區秩序造成深刻影響。一方面,在中國權力與影響日益增加的情況下,舊的地區秩序已不適應新的地緣政治的現實,因此也無法對新出現的地區政治、安全、經濟等方面的議題進行管理。甚至在很多時候,原來的秩序結構不是解決問題而是制造問題,結果從地區的“公共產品”變成了“公共負擔”,如美國艦機在南海屢屢進行抵近偵察與“自由航行”引發緊張事態。但是,新的權力秩序卻遲遲難以產生。這一方面主要因為美國的反對,它對任何有可能危及其東亞權力地位的措施都保持警惕,并利用自己的優勢地位而行使了否決權。另一方面,這也與中國在新的地區權力架構建構方面過于謹慎、對美國的立場過于照顧而沒有提出新的地區秩序方案有關。結果,當前東亞地區權力秩序仍處于舊衣已破、新衣未成的失序狀態,無法對各類問題特別是矛盾進行有效的管理,從而無法避免地區秩序與中美關系不時陷入波動甚至緊張的狀態。在東亞,中美經濟關系主要體現為在地區經濟秩序方面的競爭與對地區經濟影響力的爭奪。盡管多數東亞國家經濟增長很快,但東亞卻是世界上各地區中經濟合作方面的“落跑者”,至今都沒有建立一個覆蓋全東亞(至少是東盟+中日韓)的自由貿易區。其中的一個重要原因就是美國為了保持自己對東亞經濟秩序的影響力,阻止任何制度性的東亞地區經濟合作。從堅決封殺1990年馬來西亞總理馬哈蒂爾·穆罕默德(Mahathir Mohamad)提出的“東亞經濟集團”倡議,到對日本提出的東亞貨幣基金和東亞共同體構想表示關注,“在對待東亞經濟一體化問題上,美國的政策底線是十分清晰的:防止東亞經濟一體化被中國,或被日本主導,或被中日兩國主導”。[33]隨著中國經濟影響的擴大,中國已超過美國成為多數亞洲國家更重要的出口市場,[34]東亞國家隱約出現了“安全靠美國、經濟靠中國”的雙支柱體制。但中國除了優先開展與東亞國家的自由貿易區談判外,在東亞經濟合作方面并未出臺明確的戰略構想。[35]即使如此,美國對中國在東亞的經濟防范進一步上升,尤其是在奧巴馬政府時期最為明顯。奧巴馬政府的做法是,把其安全秩序方面的優勢與影響延伸到經濟領域中。2009年美國高調重返亞太,并把干預東亞經濟一體化和遏制中國崛起作為其重返亞太的主要戰略目的,其宗旨就是構建東亞地區在經濟和地區安全上對美國的新的非對稱性依賴關系。[36]故此,奧巴馬力推與相關亞太國家(其中就包括關鍵的東亞國家如日本、越南等)簽訂跨太平洋伙伴關系協定(TPP),試圖弱化甚至是阻止正在進行的區域全面經濟伙伴關系(RCEP)和中日韓自由貿易區談判,阻止中國的經濟影響力通過地區經濟制度的構建而進一步上升,盡管這些地區經濟秩序倡議并非中國在主導推進,而且符合地區的整體利益。另外,奧巴馬政府還堅持不加入而且反對中國提出的“一帶一路”倡議,不斷拋出“債務陷阱論”等論調對其進行妖魔化。但是,不同于安全議題,經濟秩序競爭是一場看不見的不流血戰爭,而且總體上還受到各項國際經濟與貿易規則的制約。因此,奧巴馬時期的中美競爭相對比較平和,但背后戰略意義與后果不可忽視,反映了兩個國家全面的戰略矛盾,其影響更加深遠。特朗普政府堅持美國優先的政策,看起來似乎是放棄了與中國在東亞的經濟秩序競爭。這是因為,建構新的經濟秩序并提供公共產品需要成本,這與“美國優先”政策以及特朗普的商人交易、雙邊主義的風格背道而弛。所以,特朗普一上臺就宣布退出TPP,而且對其東亞的盟國,如日本、韓國,也頻頻施加壓力,要求與它們重新開展貿易談判,以獲得對美國更有利的條件。客觀上這有利于推動東亞地區經濟合作,因為“美國的貿易霸凌主義在一定程度上促使東亞各國加深區域經濟融合,以尋找新的貿易增長點”。[37]但是,中國并未因此而在地區經濟秩序建設方面獲得更多的主導權,這是因為美國的盟國日本扮演了一個“不是美國的美國”的角色。在中日韓自貿區談判過程中,由于日本不積極,一直未能談成。關于RCEP談判,主要變數是印度,但日本也一度表示,“不會考慮在沒有印度的情況下簽署協定”。[38]除此之外,在美國退出TPP之后,日本接過這個擔子,成立了一個沒有美國的TPP,即《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(CPTPP)。這事實上是在替美國“看家”,日本隨時歡迎美國重返TPP。這一切再次反映了日本在美國遏制中國方面的重要幫手這一角色。而且,特朗普政府只是不愿意為東亞經濟秩序承擔成本,并不是愿意放棄其對東亞秩序的主導權。特別是在當前中國在地區經濟秩序建構方面的影響力與地位沒有實質提升的情況下,特朗普也看不到重新介入的必要性。中美對地區經濟秩序主導權的競爭不像權力、安全競爭那樣激烈,但其影響是深層次的。這是因為:第一,由于美國抵制任何僅限于東亞的地區經濟合作倡議,東亞經濟秩序將長期處于碎片化狀態,這對提升地區的整體競爭力是不利的。第二,對中國來說,美國在地區經濟秩序主導權方面的競爭意味著它要回歸那種對中國的安全、經濟“雙優勢”地位,其結果就是對中國成長空間的極大壓制。這對中國是極其不公平的,中國不可能永遠對美國干涉東亞地區經濟合作持容忍態度。不少美國智庫一向主張對中國任何增長其經濟影響力的動議(包括“一帶一路”與亞洲基礎設施投資銀行)進行壓制、通過TPP建設“亞太經濟戰略”。[39]如果2021年特朗普不再擔任總統,新政府可能轉而全盤恢復奧巴馬的政策,從而促使中美在東亞經濟秩序主導權的競爭重新走向激烈化。上述安全、權力以及經濟三方面的利益關系變化及其影響可歸納如表1。由表1可知,中美利益關系的變化不但對雙邊關系本身產生了負面作用,而且對地區秩序產生了深刻的影響。所以,中美東亞關系的核心實際上是中美在東亞地區秩序中的權利與義務關系安排問題。一種值得倡導事實上也是為中國所主張的雙邊關系方向是在東亞的良性共處,但是究竟選擇一種什么樣的共處之道在理論與政策層面仍然不夠清晰。結果,不但美國利用了中國的戰略欠清晰而使用了妖魔化中國的策略,就連一些地區國家也看不清未來的地區秩序前景與中國主張的發展方向,從而保持了對華懷疑的態度,甚至是選擇支持美國。上述情況不但不利于中美關系與地區秩序的穩定,而且對中國的繼續快速發展構成了重大阻礙,提出一種既有利于雙邊關系又能夠維護地區秩序健康發展的中美在東亞的共處主張已經刻不容緩。正如導論中所言,要在中美間實現公正的地區權利義務安排,利益平衡是一個合適的切口。要應對好前一部分所述的當前中美利益關系變化的問題,利益平衡看起來也是一個合理的解決思路。那么,該如何界定利益平衡(balance of interest)呢?就像權力平衡(balanceof power)這一歷史悠久的概念仍然面臨內涵不清的挑戰一樣,對利益平衡的界定也是困難的。一般人往往會問,它意味著中美在東亞應該擁有相等的利益還是應該對兩者在東亞的權利義務進行差異化分配?由于利益平衡是一個基于公正性提出的概念,要弄清其所指就涉及在哲學與社會科學中被廣泛討論的正義內涵問題。人類歷史上的各種正義理論,大都可從差異性正義原則與同一性正義原則兩個方面進行歸納和理解。所謂差異性原則或差異性分配正義原則,關注的是不同的人因某些被認可的差異而得到不同的對待;所謂同一性原則或同一性分配正義原則,則關注人們因某些被認可的同一性而得到相同的對待。兩種正義原則各有其適用范圍,當涉及相對抽象、相對普遍的問題(如人格、人權、尊嚴等人之為人的基本權利和義務)時,往往突顯的是人的同一性,需要同一性正義原則發揮作用;當涉及隨著時間、地點、條件變化而不斷變化的相對具體問題時,主要突顯的是人的差異性,需要差異性正義原則發揮作用。[40]由此可知,當討論國家間比較抽象的利益,如主權、安全、人權等方面的問題時,各國所承擔的國際權利與義務不應該有任何區別。例如,正義不允許一個國家擁有絕對主權,但另一些國家只享有相對主權(這是歷史上存在過的宗主國與殖民地的關系)。但如果具體到某個地域、某個議題上時,就必須考慮國家間的相關差異,并對權利與義務分配進行差異化安排。因此,利益平衡絕不意味著權利與義務在數量上的簡單對等,而是意味著相關主體根據彼此之間的客觀差異而享有一定的權利并承擔相應的義務。當然,這種差異一定是要客觀存在的。一個國家如果人為地對另一個國家制造出差異然后規定相應的權利與義務,就絕對不能算是正當的。例如,如果一個霸權把另一個國家變成殖民地,然后剝奪其外交權,就絕不能為國際社會所允許。同理,如果不顧及客觀的差異,而一定要賦予所有國家以同等的權利與義務,也必定是不恰當的。例如,如果聯合國不顧世界各國大小、實力懸殊的情況規定所有國家都繳納同等金額的會費,那些中小國家就一定會反對。那么,當談到中美在東亞的關系時,需要關注什么樣的客觀差異呢?有人可能會指出兩國在制度與意識形態方面的差異,但任何一種國際秩序安排不應因制度與意識形態不同而有所不同,這應該是也仍然是國際社會的主流共識,否則就會重新陷入冷戰、劃分兩大陣營的局面。有人可能會指出兩國在實力方面仍然存在差異,對此,本文接下來的部分會論證兩國的實力差距正在日益縮小,而且在地區其他國家看來中美都是世界級的大國,因此實力也不宜作為一種影響未來地區關系安排的客觀差異來考慮。比較下來,只有一個客觀存在而且會持久存在的差異值得作為主要考慮因素,那就是中美在東亞的地區身份不同:中國是東亞國家,而美國不是東亞國家。如果我們探討一種全球性的秩序安排,這一地區身份差異當然不必考慮。但本文討論的是兩國在東亞地區的權利義務,對地區身份差異的考慮就毋庸置疑。從傳統國際關系的視角看,地理位置也是界定一個國家權利與義務的天然而且是合理的標準。中東產油國之所以擁有對相關油田的權益,而一個南亞國家不能對其提出主張,其唯一的原因就是它們的地理位置不同:中東產油國正好位于那個地下油田的上方。對美國來說,它的國家利益也與地理因素存在密切關系。例如,2017年的《美國國家安全戰略》報告專門有一部分“地區戰略”,依次列舉了印太、歐洲、中東、南亞和中亞、西半球、非洲對美國的意義以及美國打算采取的行動。[41]概而言之,對任何國家而言,利益都是有地區性的,相關權利與義務安排也應該體現地區性,越是與自己本土距離近的地區就越重要,而國際政治現實也對此予以充分的尊重。特別是在大國之間,不去隨意觸及或干涉對方在其周邊的利益,被認為是保持大國和平與地區穩定的關鍵。傳統上,這種做法被一些人稱之為大國劃分影響或勢力范圍,因此受到一些理想主義者的詬病。但是,完全把這些做法拋棄而代之以理想主義和平措施的做法是危險的,第一次世界大戰后不久世界就被卷入第二次世界大戰的一個重要原因就在于相對理想主義的國際聯盟沒有在制止侵略方面起到任何作用。相反,第二次世界大戰后的聯合國更加現實(如賦予五個常任理事國以雙重否決權),它雖然往往無法締造和平,但至少因此而避免了大國間戰爭。在一個追求公正性與現實性并重的時代,應該汲取傳統做法中的合理成分。因此,一種公正的中美東亞關系安排必須考慮到利益的地區性,并為此做出相應的權利義務安排。就東亞而言,中國是地區內國家,美國卻是遠隔重洋的地區外國家。中美兩個國家在東亞的利益無法相提并論。例如,就南海而言,涉及中國的主權這一核心利益,但對美國來說僅僅是所謂航行自由問題。如果不考慮這一利益差別,而是在地區秩序設計中賦予中美兩國同等的權利與義務是絕對不公正的。這也是為什么相關國家在2002年達成《南海行為共同宣言》以及現在協商《南海行為準則》時沒有把美國包括在內的原因,因為美國不是地區內國家,更不是南海爭端的聲索國,自然也就不應該參與相關的權利義務安排。當然,地區外身份并不意味著美國在東亞就沒有利益,也不能享受任何權利與義務。美國與東亞地區的政治、軍事、經濟與社會往來關系,都賦予美國在東亞享有相關利益的正當性。例如,美國與許多地區外國家一樣,是東盟峰會的成員,也是東盟地區論壇的參與國。問題是美國在什么時候參與東亞事務是正當的呢?它當然不是取決于中國的意愿,而是應該以地區整體利益為判定標準。這是因為,當我們談論中美在東亞這一地域范圍內的相處時,不違背這一地區的整體利益應該成為一個基本準則。否則,它就會淪為傳統的強權政治,使地區小國淪為大國附庸甚至是其博弈的犧牲品。一般來說,共同的地區利益往往包括政治上的團結、安全上的互不侵犯甚至是集體協作(如建立某種集體安全機制)、經濟上的一體化(如正在談判中的中日韓自貿區)等。因此,如果美國的行動有利于地區的安全、穩定、和平與繁榮,中國不應該反對,并應允許美國享有與發揮這一地區積極作用相關的利益。差異化所強調的是,美國作為非東亞國家,其利益在地區價值的位序上不能與地區內任何國家(當然也包括中國)的利益等同,就像中國也不能在美洲享有與美國平等的利益一樣。這既是傳統地緣政治的啟示,也是當前公正性地區秩序安排的內在要求。但公正的地區秩序不同于傳統地緣政治,中國在東亞享有較美國更多的權利與義務并不意味著中國建立地區霸權。本文討論的是中美利益平衡,當然主要分析中美兩個主體。但從地區秩序的角度看,我們無法也不應忽略其他東亞國家也是相關的主體。正如上文論及中美安全、權力、經濟等方面利益關系時所闡述的那樣,中美兩國關系不可避免地把相關東亞國家卷入其中。本文堅持共處的公正性基礎不允許僅僅把這些國家當作利益客體而存在,當中美在處理與它們相關的問題時,它們自然也應該成為相關的當事方。在考慮中美利益平衡的同時,還應該考慮到中美與相關東亞國家三方利益的平衡。而且,中美間利益平衡應該堅持的是差異性原則,但中國與它們之間的利益平衡則應該堅持同一性原則,因為兩者都是東亞國家,而且對于地區霸權的排斥也不允許中國基于與它們之間的實力差異來進行權利義務安排。同一性原則意味著對中國與東亞國家之間的利益同等看待,但在中國與一些東亞國家存在主權爭端等現實沖突的情況下,“利益同等看待”往往導致大家各不相讓,因此在實踐中并不應該受到推崇。本文提出的解決辦法同樣是地區整體利益這一標準,它不但是界定美國東亞利益的“邊界”,也應該是處理中國與其他東亞國家關系的最高標準。對存在利益競爭的地區內國家來說,東亞整體利益的最大意義是:由于它并不簡單等于各個地區國家的利益之和,而是對地區各個國家利益的概括與提升,也就破除了那種大家利益平等因此無法調和的困境,從而有利于化解傳統地緣政治的毒素,破解對中國會建立地區霸權的擔憂。當然,要精確界定地區整體利益是不可能的,關鍵的是它提出了一種關系處理的基本原則,并且指出了各個相關國家應該努力的方向。基于上述分析,本文認為,在重構中美東亞關系過程中,作為共處之道的利益平衡意味著以下兩條原則。這些原則既適用于中美之間,也適用于本地區任何國家以及任何與東亞秩序相關的地區外國家。第一,包括中國在內的東亞國家對地區秩序的構建承擔首要責任,并在不與地區整體利益沖突的情況下主張其政治、安全、經濟等利益(地區自主性原則)。第二,如果地區外國家(如美國)的行為有利于東亞地區整體利益,應被允許和鼓勵參與地區秩序的構建,由這一行為所衍生的相應利益,應該得到尊重與保護(開放性原則)。第1條原則是在地區整體利益的基礎上強調了中國相對于美國的優先權益主張,但這里之所以不只是強調中國還包括其他東亞國家,是因為在利益的地理性原則之下,這些國家與中國享有同樣的地位,而它們之間的關系則通過地區整體利益這一原則來調節。因此,本原則體現的是東亞國家在構建地區秩序過程中的集體主體地位——只不過在本文中被應用到了中美關系探討之中——因此又可稱為地區自主性原則。第2條原則根據不同的身份對地區外國家在東亞的權利與義務做了規定,這一原則的位序以及其規定表明地區外國家的權益相對地區內國家而言是第二位的,但它并不打算排斥地區外國家對地區秩序的參與,相反還明確了“允許和鼓勵”這種參與,只是規定了“有利于東亞地區整體利益”這一必要條件。這是對前人倡導的開放的地區主義的具體化,并對那種含糊的全面開放主張做了適當與必要的修正。如前所述,有利于地區整體利益也是東亞國家間所要遵守的標準,并非僅僅針對地區外國家而設。通過這一標準,中美以及所有地區內外國家在東亞的利益關系處理就達到了一個公正的狀態,而不是傳統上僅僅強調自我利益、相對利益的叢林狀態。在推導出地區自主性、開放性兩原則之后,有必要進一步了解它們的內涵、重要性以及中美兩國在這一架構下的地位及其相互關系等。所謂地區自主性即東亞國家在東亞治理架構中應該扮演的當然主體角色。就中美關系而言,即意味著應該由中國而不是美國在地區秩序建構過程中扮演主要推動者的角色。每一個地區的事務都應該由當地國家為主來治理,這是國際社會中的樸素真理。這一推論的客觀前提是不管地區的發展水平如何(從地區區域、地區復合體、地區社會到地區共同體甚至是地區國家[42]),地區內部存在比地區外更加緊密的利益與情感聯結,地區外的國家不會比地區內的國家更加真正關心和懂得本地區的利益。這也是世界上多數地區都要加強合作,成立地區性國際組織(如歐盟、非盟和美洲國家聯盟)的深層次原因。反觀東亞,由于目前仍然缺乏有一個有效的全地區治理架構,東亞這樣一個經濟快速發展的地區卻不得不同時承受著朝核問題、南海爭端、歷史爭議等挑戰的困擾,在對外關系中更加談不上“用一個聲音說話”。這種情況不可能不影響到地區治理的進行以及東亞在全球舞臺上作用的發揮。例如,東亞國家所提出來的地區治理倡議常常遭遇困難(如當前中國提出來的“一帶一路”倡議)甚至夭折(如冷戰結束后馬哈蒂爾提出來的“東亞經濟論壇”構想)。東亞國家都希望強化彼此間的經濟合作,但在實際層面上,中日韓自貿區、東盟倡導的區域全面經濟伙伴關系(RCEP)都還在談判之中,東亞地區治理中的自主性仍然沒有充分體現出來。之所以如此,主要原因是東亞的內部矛盾阻礙了地區自主性的形成(相反,個別國家的自主性以及次地區層次的自主性盛行)以及地區外大國特別是美國的滲透與干預。這兩方面的因素相互作用,其結果就是東亞陷于碎片化局面,從而為美國主導地區秩序提供了可乘之機。例如,東盟努力突出自身在地區事務中的自主性,但其前提是排斥其他東亞大國(包括中國在內)發揮自主性。所以,東盟最初與中日韓建立了“10+3”機制,后來發現日韓也無法平衡中國崛起時就把美、俄、印、澳、新(西蘭)也引入,最終形成“10+8”機制。但是,東盟畢竟是小國聯合體,即使整體實力加起來也無法與大國平衡。所以,引入的外部大國越多,“小馬拉大車”的困境就越明顯,其自身的自主性反而就越小。自從“10+8”機制于2011年成形以來,東盟與諸大國的峰會機制產生的成果有限,其根本原因就在于此。東盟的行為邏輯反映了地區小國的一種普遍心態:一旦強化地區自主性,反而擔憂自己成為地區性大國的附庸。特別是在地區性大國與自己在政治制度、意識形態等方面均不一致甚至還存在主權、安全爭端的情況下,地區內小國對本地區大國的警惕可能要超過對地區外大國的擔心。因此,如果沒有對地區內關系的合理安排,它們可能寧愿不要這種自主性,并求諸地區外力量來對地區性大國進行平衡,進而造成地區自主性下降、大國競爭加劇的矛盾性結果。這就是當前東盟和東亞地區所面臨的困境。要改變這一困境,作為東亞最強大國家的中國在爭取地區自主性的過程中,必須把東盟這樣的周邊小國或小國共同體作為自主性的一部分考慮進來,通過建構東亞國家的集體自主性,而不是建立取美國而代之的地區霸權,來緩解地區小國的憂慮。需要強調的是,要緩解地區國家的憂慮靠中國放慢實力增長或是掩蓋實力狀況都是做不到的。由于國家稟賦的原因,中國注定會成為東亞最強大的國家,對此其他東亞國家應無疑問,也不會去挑戰這一趨勢。事實上,東亞國家更應該關注的不是中國的實力,而是對中國如何使用這種實力的認知。根據建構主義的說法,這不只是一個實力問題,更是一個觀念問題。“500件英國核武器對美國的威脅還不如5件朝鮮核武器的威脅大”,[43]其原因就在于美英對相互關系有非常積極的認知。中國要贏得其他東亞國家的認同可能需要一個長期的過程,關鍵是要通過持續的政策主張和實踐令人信服地表明即使中國獲得了地區領導地位,也不會以其他地區國家的利益為代價建立一個取美國而代之的霸權。本文認為,要實現這一目的,中國可繼續以“亞洲命運共同體”為根本政策,并通過這一政策的具體化不斷充實地區整體利益的內涵,具體從如下三方面著手:(1)經濟共同體。中國在提供市場與地區公共品方面作用扮演更加積極的角色,讓東亞國家進一步感受到中國快速發展的積極“外溢”效果。(2)政治多元體。在倡導不同文明、制度相互學習借鑒的同時,強調彼此間的平等性,主張基于國情選擇自己發展道路,重申不搞發展道路與模式的輸出。(3)安全規則體。即強調基于規則、制度和公認國際法解決安全、邊界爭端,特別是爭取在建立地區或次地區爭端解決機制上實現突破,當前則體現為盡快完成《南海行為準則》的談判與簽署,并使之具有充分的約束力。在未來的亞洲命運共同體中,中國無疑將扮演領導者的角色,但其領導地位基于貢獻而非強制,其作用被規則所限制,其結果是將中國自身利益與東亞整體利益、中國自主性與東亞自主性最大程度地結合起來。在一個相互聯結的全球化社會中,沒有任何地區可以是相互隔離的,這構成了一個開放東亞的客觀基礎。從歷史上看,那些試圖搞封閉地區主義的努力只會導致更多沖突甚至戰爭。例如,“在20世紀30年代,亞洲的地區主義由日本所引領,那時的地區主義是封閉的地區主義,也就是所謂大東亞共榮圈的地區秩序”,[44]但其結果眾所周知。在當代,東亞秩序之所以有必要強調開放性,而且要允許和鼓勵美國發揮有利于地區整體利益的作用,還源于以下兩方面的事實。一是東亞的地理與文化特性所導致的政治與經濟的開放性。從地理上看,東亞并非一個相對完整的板塊。東北亞、東南亞被西太平洋所隔開,若非通過中國大陸相連接,從地理上看就屬于兩個完全分開的區域。在東北亞,蒙古被封閉于內陸,朝鮮、韓國構成的朝鮮半島相對獨立,而日本更是孤懸海外。在東南亞,地區國家被分成海(馬來群島)陸(中南半島)兩部分,甚至還曾有人主張緬甸是南亞國家。特別是東南亞國家地處太平洋與印度洋間的交通要道,這使得它們易與地區外國家發生更多聯系。這些特性使得東亞成為彼得·卡贊斯坦(Peter J.Katzenstein)所形容的“多孔的(porus)”的地區,[45]東亞因此很容易被外部強權如美國所滲透,地區內部也很難產生向心力。另外,東亞國家文化、歷史的異質性也使得它的區域認同不像歐洲那樣強烈,[46]其成員更易通過政治、宗教建立與一些地區外國家之間的認同(如菲律賓宗教上認同西班牙與天主教世界,日本、韓國政治上認同美國等)。在很多時候,這種跨地區認同往往超越地區認同。二是部分東亞國家維系與強化與美國關系的意愿以及美國在東亞的歷史與現實的影響。對部分東亞國家來說,“中國看起來已決心取代美國成為地區主導力量并與其競爭全球霸權”。[47]由于缺乏一種有效的地區機制對它們眼中所謂中國崛起導致的不確定性進行管控,引入地區外大國即美國對中國進行平衡就成了很自然的選擇。而自第二次世界大戰以來美國在亞洲特別是東亞地區的強烈政治、軍事存在,為它們提供了一個現實的替代選項。必須看到,不少東亞國家仍然感恩于美國所謂“慷慨、開放”的政策,并且認為“美國的安保力量對亞太區域仍然至關重要”。[48]今后,即使一種有效規范中國與東亞國家關系的制度建立起來,由于國際制度常常體現為一種弱制度,可以預料這些國家仍將在較長時期內保持與地區外國家特別是美國的特殊關系。除美國之外,印度、俄羅斯、歐盟也是東亞國家著重發展關系的對象。中國的快速發展可能會使東亞形成長期性的權力不平衡結構,其他國家的大國平衡外交因此可能會是長期選擇。對此,無法也不必要通過外力干預使之完全切斷,關鍵是讓美國的存在與東亞自主性進程相調適,并且受到地區整體利益的規范,避免其影響東亞秩序建設進程。基于上述原因,未來東亞地區秩序的建設可能較其他地區而言需要更加強調開放性,而中美形成在東亞的健康關系則需要對美國在此地區的積極貢獻、合理利益與地位予以適當的承認與考慮。目前來看,國內學者在理論上多認同肯定美國作用的東亞開放地區主義。[49]關鍵是在具體的秩序設計中,一種基于自主性的地區秩序應該如何具體體現其開放性呢。本文認為,自主性的基礎是地區一體化,擁有自主性的地區應該有其獨立(專門針對本地區)、完全(針對本地區所有區域而不是部分區域)的地區治理機構,而只有本地區成員才是擁有完全權利的成員,也就是具有一定的“相對閉合性”。[50]其開放性則體現為:地區治理機構可以吸收那些在本地區有著合理的利益的地區外行為體為觀察員,或是與地區外國家或機構建立各種對話安排。至關重要的是,地區內國家可以在不與地區整體安排沖突的情況下與地區外國家締結各種跨地區的政治與經濟安排(例如,東亞國家可以在推進地區一體化的同時參加或推進CPTPP、RCEP和歐亞經濟聯盟)。在此考慮之下,美國在東亞的雙邊同盟體系從長遠來看確實是不應該存在的。任何軍事同盟總是以特定的目標為防范對象,含有對抗的基因。如果同盟只涵蓋地區內部分國家,那么就容易引起地區內的對抗與分裂。如果同盟覆蓋整個地區,那么就可以使得地區小國被綁架在地區大國的戰車上,成為地區間大國對抗的犧牲品。如果同盟跨地區但又排除某些地區內國家,那么就會成為分裂地區、刺激地區對抗的工具,而美國的東亞同盟體系就是如此。它雖然名義上以冷戰時期遺留下的所謂威脅為對象,但事實上以針對中國為主要目標。而且,從這一同盟體系的種種動向來看,其趨勢是不斷固化或是由雙邊向三邊、多邊發展,但始終不與中國建立接觸關系。但是,取代美國雙邊同盟體系的絕不是中國主導的軍事同盟,而應該是一種集體安全式的地區安全架構,即不以對付外部力量或某些特定的內部成員為共同目標,而是以解決彼此間可能的安全爭端為主要任務。這樣它既有內部的安全治理效力,也不至于對外部形成威脅。另外,本文并不主張立即取消美國的東亞雙邊同盟體系。如果沒有適宜的地區架構取而代之,地區局勢可能陷入更加的不穩定,而建立這種地區架構需要時間。這一同盟體系的取消與美國在新東亞秩序中地位與利益的建立可以是一個相互聯系的過程:美國承認傳統雙邊軍事同盟的不合時宜,但其徹底廢棄以新東亞秩序對其合理地位與利益做出規定為條件,這就需要中國對中美東亞關系提出主動的戰略性安排。實現一個公正的中美東亞關系安排,主要阻力在美國。對中國而言,在亞太(自然也包括東亞)與美國共處一直是基本態度,未來的關鍵在于將這一政策具體化。在政策具體化的過程中,可能意味著要做出某些讓步。但在中國來說,這主要屬于戰術層面的調整,屬在一定條件下可以接受的范疇。但對當前在東亞安全領域占據主導地位的美國來說,盡管這一公正安排“允許并鼓勵”美國在“有利于東亞地區整體利益”的前提下發揮作用,它可能仍然無法接受,因為這意味著其未來在東亞的作用將相對縮小,而雙邊同盟體系雖然目前能夠得到尊重,但從長遠來看也要化解到一個地區集體安全框架之中。因此,如果中美要為建立未來東亞關系而妥協的話,美國確實是要作出較大讓步的一方。在當前美國主動加大對華戰略競爭、直接打壓中國國際地位的情況下,要其做出讓步似乎是不可想象的。包括蘭德公司(Rand)最新發布的研究報告《中國的大戰略:趨勢、發展軌跡和長期競爭》也認為:盡管中國未來30年很可能實現崛起,但到2050年以前,中國和美國的關系大概率是相互碰撞的競爭對手關系。[51]但是,從一個較長的時段來看,筆者對中美達成妥協保持謹慎樂觀。這是因為,隨著中美在經濟實力上的逐步接近,以及在持續緊張甚至沖突后對兩敗俱傷的擔心,兩國有可能在未來一段時間內迎來達成妥協的“窗口期”。在這個窗口期內,由于誰也無法從實力上壓過對方,特別是一直致力于打壓中國的美國意識到再壓制已不可能而且代價巨大時,會不得不同意轉而采取對華妥協戰略。當前特朗普政府使用各種手段打壓中國可能正是美國轉變政策的前奏,如果中國能夠持續崛起而且這些手段未能使中國就范的話。客觀地看,中國的發展固然離不開外部世界,但從根本上看是建立在中國人民對美好生活的追求以及自身奮斗的基礎之上的。當前中國已成為世界第二大經濟體,已經建立了世界最齊全的工業體系。除非遇到一場破壞性的戰爭,中國的崛起進程很難被從外部所打斷。而且,本文不認為美國做好了用武力打斷中國崛起進程的準備。中國的強大反制力、中美間的地理距離以及各種利益的相互聯系,都決定了雙方至多走向冷戰而非熱戰。在這種情況下,一旦中國在經濟實力上超過美國,美國發現與中國積極互動的利益超過其打壓中國所獲得的利益,雙方的關系邏輯就可能由權力的平衡走向利益的平衡,彼此間可能先在地區層面做出妥協:美國同意中國在遵守既有國際規范的基礎上發揮東亞領導作用,而中國則同意美國在東亞的合理軍事與政治存在,并通過一個制度化的框架繼續在亞洲扮演重要角色。至于全球層面,盡管中國屆時在經濟實力上超過美國,但將發現在包括軍事、科技在內的綜合實力以及軟實力方面還與美國存在較大的差距,另外美國的全球霸權慣性還將持續一段時間,中國很可能仍樂于承認美國的全球領導地位,而這種承認又將反過來推動美國愿意在地區層面與中國達成妥協。因此,中美在東亞實現利益平衡的前景建立在兩國的實力消長變化以及認知互動的基礎之上。2018年,中國國內生產總值(GDP)為13.6萬億美元,接近美國GDP的三分之二。如果按照購買力平價來算的話,中國2018年的GDP為252787.67億美元,超過了美國的204941.00億美元。[52]當前的普遍做法仍然是以名義美元作為衡量GDP的標準,但考慮到購買力平價標準較能反映在國內層面的真實購買力,中國與美國的GDP差距要比名義美元所反映的要小,但比購買力平價所反映的要大。總體上看,未來中國與美國的GPD差距可望進一步縮小,但整體實力的追趕仍需要一個長期的過程。根據國際貨幣基金組織2019年10月發布的《世界經濟展望》(World Economic Outlook),中國在未來五年(2020—2024年)仍將保持5.5%以上的中高速增長,GDP增速大體保持在美國的3倍以上。[53]根據美國丹佛大學的International Futures (IFs)數據庫,中美GDP在2025年將分別達到182240、205260億美元,中國為美國的88.78%;在2030年則分別為251390、219930億美元,美國為中國的87.49%。[54]2020年全球蔓延的新冠肺炎疫情對全球經濟以及實力分配造成了嚴重的影響,但由于中國抗疫得力率先復工復產,其經濟恢復呈現出一枝獨秀之勢。根據國際貨幣基金組織2020年6月的預測,中國是2020年經濟增長率唯一為正的國家,達1.0%,而美國為-8.0%。[55]一些人因此預測,中美實力消長可能因此進一步加速。當一個國家的國力為另一個國家的八到九成時,我們可以大致認為兩國國力達到均勢,誰也無法制服對方。因此,據各方數據以及考慮到新冠疫情等各種變量,2025—2030年這一區間可以被視為中美達成妥協的窗口期。當然,考慮到美國還能夠利用其東亞盟友在一定程度上彌補其實力被中國超過后的不足,雙方的實力平衡期還可能延至2030年以后相當一段時期,如2035年左右(參見圖3)。這樣就會形成一個大約十年左右(2025—2035年)的窗口期。在此期間內,美國很可能意識到再也無法阻止中國崛起,如果中國政策也運用得當的話,兩國就可能就東亞地區新秩序的構建達成妥協。

第一,在進入窗口期前的沖突激化期內,盡管中美均無意對對方主動發動武力打擊,但避免雙方關系的過大動蕩,特別是管控中美意外沖突十分必要。這不僅是為了避免中美關系跌破底線,也是為了雙方在斗而不破的過程中逐步塑造需要達成妥協的共識。“崛起國與守成國的實力差距越小,守成國對崛起國施加的壓力越大。”[1]美國為了避免中國進入一個與其勢均力敵的階段,很可能在進入窗口期前更加激烈地采取各種方式甚至不擇手段打斷中國的權力增長進程。這些手段可能是和平但不一定符合國際規則的,如貿易戰、科技戰、匯率戰;也有可能策動各種政治工具,如嘗試內部顛覆,鼓動臺灣、新疆、西藏分裂等。總體來看,中美關系走過這些“險礁”還是有希望的。首先,由于高成本與高風險,美國主動挑起大規模中美戰爭不太可能。更可能的策略是策動代理人戰爭,如挑動印度利用邊界問題與中國開戰、鼓勵菲律賓與越南在南海與中國摩擦,但在亞洲國家與中國經貿關系日益緊密以及與中國存在較大實力差距下,可能沒有人愿意替美國去火中取栗。這些國家很樂意利用中美競爭為自己牟利,但不太可能因此而冒失地進入戰爭。美國最可能的選項是利用中國的內部問題制造麻煩或進行顛覆,中國能否克服這一挑戰關鍵在于其內部治理能力。這方面中國確實面臨艱巨挑戰,但有應對這些挑戰的優勢,如發展起來的實力支撐,以及中國共產黨持久領導提供的穩定架構等。2019年10月31日結束的中共十九屆四中全會通過有關國家治理體系與治理能力現代化的決定,就體現了中國共產黨在這方面的清醒認識與充足準備。[2]2020年初中國在克服新冠疫情方面的突出表現與西方的軟弱無力構成鮮明對比,這也反映了中國強健的治理能力并可能因此而在內部獲得更大程度的團結,從而有利于克服美國策動的內部顛覆挑戰。但是,這并不意味著中美關系不會出現動蕩。正如王毅外長所言,中美關系正“面臨建交以來最嚴重的挑戰”。[3]其中的重要是美國對中國接觸、妥協的意愿走向新低。但在中美經濟聯動、軍事領域沖突危險巨大的情況下,美國的妥協意愿終將迎來止跌回升的過程。關鍵的是,在此沖突激化期內,中國應該更加留意且更加主動與美國建立并落實雙邊關系的引導與管控機制,在避免關系的大起大落、避免出現的戰略風險及其誤判的同時,逐步引導美國向著雙方實現妥協的方向前進。第二,在進入窗口期后,可能有些中國人主張:既然中國國力在繼續增長、在超過美國后會繼續拉大與其的差距,也就不必要與進行妥協,從而放棄一貫的建立互利共贏大國關系的努力。這種主張是危險的,它不但違背了中國長期堅持的互利共贏和命運共同體理念(這是贏得東亞國家認同進而一起構建地區自主性所需要的),而且忽視了美國的長久生命力與窗口期的復雜性。由于中國的經濟增速逐年下降以及美國本身只是相對于中國實力增長縮小了領先優勢,當前主流的觀點是其綜合國力發展趨勢并沒有走向衰落。因此,即使是在實力相對平衡的窗口期內,如果中國不愿意與美國達成妥協,美國仍然可能憑借在國際制度等方面的權力和意識形態方面的世界霸權以及與日、韓、菲、泰、澳、新的同盟關系,對中國的崛起與東亞秩序重構進行干擾。這必將延長東亞秩序重塑的時間,增加中國為此而付出的成本。因為如果美國意識到單方面妥協無法換取中國對其東亞利益合理承認的話,更有可能重新趨向強硬,中美將有更大可能走向一場兩敗俱傷的戰爭。這對中國來說得不償失,也完全沒有必要。事實上,考慮到東亞地緣政治的復雜性以及美國因為遠隔重洋與中國不存在除了權力沖突之外的根本性矛盾,一個容納美國發揮適當作用的東亞秩序框架對中國很可能是有利的。本文致力于在利益平衡的基礎上提出未來中美東亞關系的基本原則。這些原則以維護東亞整體利益為前提,以差異化的地區身份為基礎,對包括中美兩國在東亞的權利義務范圍做了規定。這些規定可能并不精確,許多具體問題的應對還需要結合具體的情況去考慮。本文的目的主要在于提出一個既有公正性又有現實性的中美東亞關系愿景,從而為日益加劇的中美戰略沖突以及復雜的地區局勢提供方向性的指南,而不是為眾多的具體問題提供細化的解決方案。對中國來說,應對具體問題的危機管理是必要的,但更重要的是提出新的中美東亞共處之道。這是因為,在新的外部環境下,盡管“韜光養晦”戰略仍然有其必要性,但如何在對美戰略,特別是對美國在東亞的未來地位與作用提出自己主張、發揮更加主動作用的需求已變得越來越迫切。進一步看,理順中美東亞關系也是重構東亞地區秩序的關鍵。中國在現有的地區秩序架構中實現了快速發展,但地緣政治力量競爭已經并將進一步加劇現有東亞秩序中的結構性緊張,未來可供中國的騰挪空間已經越來越小。中國如何在東北亞秩序“碎片化”根深蒂固、[4]東南亞的東盟“小馬拉大車”力不從心[5]的情況下,主動介入未來東亞秩序的重塑進程,重構與其他地緣政治力量特別是美國的關系,避免所謂的“修昔底德陷阱”和真正實現中國所倡導的亞洲命運共同體,[6]已成為一項無法回避的戰略任務,而這一任務的關鍵則是重塑中美東亞關系。在這個過程中,中國一方面應該更加大膽且清晰地追求自己的正當利益,即作為東亞國家在建構地區秩序中的主導地位。另一方面,又應該有足夠的胸懷,通過某種的制度化的方式容納美國在東亞的合理作用,將其作為特殊的地區一員來看待。在相當長的一段時期內,中國不妨大方承認美國的世界領導權,但也應明確指出這種世界領導權并不必然意味著在每一個地區都占據主導地位。當然,美國自己不會如此想,也可以預見美國在主觀上仍將試圖努力延長其東亞主導權。但正如卡贊斯坦所指出的那樣:“每個國家,尤其是具有影響力的大國,都會以它們自己的方式影響、參與并在某種程度上塑造亞洲地區化進程,但是卻不能單方面決定地區層面的結果。”[7]歷史終究會以“平行四邊形合力”的形式發揮作用,中國以及其他東亞國家都是重要的歷史推動力量,在中美實力漸趨平衡的基礎上,兩國的認識互動與政策調整既是一個方向,也是一種必然,其后果是導向一種新型的中美東亞關系與地區秩序。