本文轉載自看世界雜志,2020年6月14日

湯偉,上海社會科學院國際問題研究所副研究員

3月1日,法國敦刻爾克舉行狂歡節

新冠疫情大流行,各國的防控措施因地制宜,但管制人口流動性仍是關鍵,如關閉公共場所、發布“社交距離”指示和“居家令”等等。這種硬干預措施,凸顯出全球城市化正遭遇彌散、復雜的系統性風險挑戰。

過去我們高度重視氣候變化等環境議題,卻對公共衛生有所忽略。此次疫情的深度沖擊下,城市化進程除了遭遇短期震蕩,還將有長期治理層面的適應性調整。

系統反思城市化路徑

城市化的核心特征是,城市邊界不斷向自然拓展,建成環境與大自然的切面拓寬加深。這一進程中,動植物組成異化、微生物不斷變異,新疾病以前所未有的速度出現,且很難指望中止。

在一個國際旅行和貿易迅猛增長的時代,疫情不會局限于一城一域一國。這次,米蘭、巴塞羅那、馬德里、倫敦、紐約、巴黎、莫斯科等全球城市,先后成為疫情中心;圣保羅、伊斯坦布爾、孟買、拉各斯等發展中國家的門戶樞紐,也淪為重災區。

面對疫情,人類本應團結協作,可是發展中國家經常被怪罪為問題源頭。確實,未來90%新增城市化人口集中在亞洲和非洲,這些地區的森林、水源受破壞嚴重,生活方式相對傳統,衛生系統薄弱,社區治理能力落后,缺乏預警和應對疫情的核心能力。

為控制新冠疫情,印度自3月25日開始實施全國封鎖,大批農民工失去工作并滯留打工地點,不少人選擇步行或搭乘卡車等方式返鄉

人們也曾假設,發達國家擁有高質量的衛生系統,不會有問題。然而2003年的SARS、2009年的H1N1、2012年的MERS、2019年的COVID-19都顯示,發達國家、富裕城市既可能是疫情源頭,也可能遭受疫情的嚴重打擊。

沒人料到北美不經意間導致了H1N1流感大暴發,也沒人想到沙漠駱駝也會引發致死率很高的疫情,更不用說這次造成全球逾600萬人確診感染的新冠病毒了。在盡力實現防控的常態化之外,人們還需要系統地反思城市化路徑,給新病毒的暴發釜底抽薪。

具體而言,許多發展中國家跌入“淺度城市化”陷阱,城市化不僅與工業化、經濟增長脫鉤,還以人口過度向首要城市集中的方式進行。

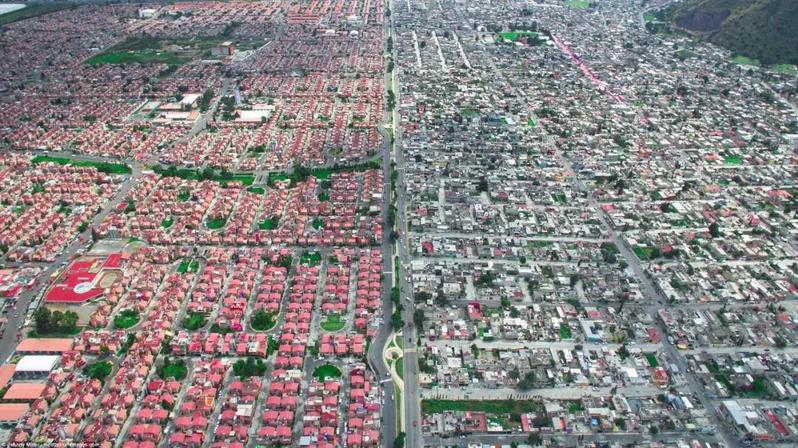

墨西哥城開發區里新建的小洋房和貧民窟的房子相隔一條馬路

其首要城市人口增長迅速,就業創造、公共服務、制度創新和管理嚴重不足,出現富麗堂皇的商業中心、超級富豪和快速蔓延的貧民窟的視覺對比,治理常常陷入困境。

貧民窟一旦出現疫情,防控將面臨極大壓力,而控制人口流動的防疫措施又進一步導致糧食短缺、物流系統和產業鏈斷裂等次生災害。

與發展中國家比較,歐美富裕地區雖完成城市化,卻遭遇迭代難題。經濟過度高級化和服務業化,資產效應過度膨脹,貧富極化明顯,一旦經濟停擺,聚居在市區的窮人首當其沖。

這有助于解釋美國主要城市的黑人和拉丁裔占到死亡病例的70%,也有助于解釋美國和部分歐洲國家公眾持續抗議居家令、要求經濟重啟。

美國民眾抗議居家令

按照“深度城市化”的理念,城市不是人口容器,城市化動力只能是源自產業驅動的經濟增長;需要改變規模簡單擴張和空間蔓延的路徑,將產業、居住、生態、人文、創新持續融合起來,形成內在均衡;更需要以人為本,在交通、通信、能源、教育、醫療和文化等公共服務方面盡可能均等化,對弱勢群體給予更多的支持和關懷,以保證城市的內在整合。

隨著城鄉人口流動加快,病原體也快速雙向傳播。埃博拉就是從農村向城市傳播,繼而蔓延到整個西非,而艾滋病則從美國城市傳播到海地農村。由此,還需要從城鄉一體的角度構建衛生安全體系。

城市參與全球衛生安全

不同國家的城市,有著顯著差異化的城市形態和治理架構。比如,城市規模多大,空間結構是多中心還是單中心,居住是大家庭還是小家庭,交通是公共還是私人,個體是否自覺遵守政府指令,這些都會潛在影響疫情的傳播率。

相對于東方文化,歐美有后現代的自由生活方式,足球、藝術展演、馬拉松、狂歡節等群聚性活動,是疫情傳播的溫床。

而在印度、巴西、墨西哥、非洲、中東,傳播風險主要在于高密度的居住形態、災害應急設施缺乏、物資短缺、大數據人工智能等政策工具有限等。

6月4日,在巴西首都巴西利亞,醫護人員將一名新冠確診患者送入醫院治療

我國武漢人均醫療資源遜色于德國、韓國、日本,但由于能全國一盤棋,同時憑借數字技術和完善的產供銷能力快速構建立體化的防疫體系,因此抗疫效果卓著;新加坡則依賴于靈敏的“社區哨所”對潛在高風險人群進行監測,同樣筑牢了疫情防線。

可見,不同城市的防疫既需要注重普遍經驗,也要結合各自的城市形態、制度特性、技術應用和文化特質。

更重要的是,在國際政治氛圍日益保守、全球治理赤字異常突出的當下,城市尤其世界城市可以憑借自身價值理念、技術優勢和資源配置能力,夯實保障全球衛生安全的多邊合作機制,成為多元多層全球治理的關鍵一環。

6月8日,武漢大學西門,返校學生在入園前進行核酸檢測

相關嵌入渠道和路徑,包括雙邊物資援助和政策經驗交流、多邊協作平臺,以及直接參與世界衛生組織等國際組織的活動。

譬如,疫情在武漢率先暴發時,國外城市紛紛向我國友城贈送防疫物資;大流行后,我國城市又數倍向國外友城贈送防護物資和檢疫設備,一些城市還向海外派出了醫療隊伍。美國“國際姐妹城協會”號召全球友城加強溝通與合作,及時分享抗疫經驗。

又如,聯合國人居署、世界城市與地方政府聯盟、世界大都市協會、東北亞地方政府聯合會等組織,主動就“后疫情時期”世界的團結安全,發出自己的倡議。

疫情期間,由聯合國人居署、世界城地組織、世界大都市協會共同組織“地方政府圓桌會-分享抗疫一線經驗”國際疫情防控研討會在線上舉行

再如,廣州籌建全球人道主義應急樞紐,不僅是中國對全球治理的深度支持,也會給全球城市成長帶來更大助力。城市直接參與全球衛生安全體系建設,不僅能對這些活動的治理績效有好的支撐,自身也會在參與過程中吸納先進治理要素,推動自身能級成長。