在國際輿論中, 21世紀以來以色列“反恐戰”日漸趨向殘酷無情, 但從以色列自身的視角來看, 以色列的“反恐”實踐總體上并未脫離以色列國防軍“潔凈武裝”傳統信條的“軌道”。以色列“反恐”規范的創制與以色列的“反恐”實踐呈現為一種“齊頭并進”、相輔相成的態勢。“反恐”實踐呼喚“反恐”規范的創制, 而“反恐”軍事倫理詮釋和引導“反恐”實踐。外延擴大了“恐怖主義”的定義、模糊化平民和戰斗人員的區別、重新闡釋了“軍事必要性”和保護本國戰斗人員生命優先于減少連帶損傷、另行解釋了動用武力的“適度性”等, 這些構成了卡希爾和亞德林提出的以色列“反恐”軍事倫理的特征。以色列的“反恐”實踐及其軍事倫理在國際學術界和國際輿論界都引發了激烈的論爭, 在國際社會仍然以負面態度為主。但以色列國內社會政治的右傾化和宗教化傾向,卻為之提供了強大的內在支持。在“民族”與“民主”之間, 以色列的民意“天平”出現了向“民族”的明顯偏轉。秉持宗教錫安主義立場的宗教勢力大舉滲入以色列國防軍, 對以色列國防軍的“反恐”軍事倫理嬗變產生了深遠影響。

九一一事件開啟了一個全球“反恐”的新時代。以“反恐”戰名義出現的政府武裝力量與非國家武裝團體之間的“非國際性武裝沖突”, 已經成為全球范圍內武裝沖突的主要形式。 (1) 而圍繞“反恐”戰產生的種種紛爭, 也已給關于武裝沖突的舊有倫理和法制帶來嚴重挑戰, 并給其造成調整和修正的強大壓力。長期面臨“恐怖主義”威脅, 置身于“反恐”戰前沿的以色列, 以其長期強硬的“反恐”行動以及相應的“反恐”軍事倫理和法律創新, (2) 成為推動“武裝沖突法”和“國際人道主義法”領域“修法”行動的“急先鋒”。由此, 以色列也置身于國際“反恐”法律戰和輿論戰的前沿, 其某些“反恐”實踐和規范飽受國際輿論詬病。本文試圖探析以下幾個與以色列“反恐”戰 (3) 相關的問題, 以管窺未來“反恐”軍事倫理和國際法的發展趨向:其一, 21世紀以來, 以色列的“反恐”在實踐和軍事倫理方面經歷了怎樣的嬗變?其二, 國際輿論對以色列的“反恐”實踐和倫理的態度如何?其三, 以色列國內社會政治因素如何影響以色列“反恐”實踐和倫理的走向?

需要強調的是, 由于本文旨在考察以色列反恐軍事倫理嬗變, 主要聚焦于那些從軍事倫理規制方面來說影響較大或爭議較多的反恐軍事實踐和規制倡議, 那些同樣以“反恐”為目的、但較少引發軍事規制之爭的行動, 如修建隔離墻、建立導彈防御體系、設置檢查站、收集相關情報、拘捕和關押恐怖嫌犯等, 則較少納入本文的考察范疇。

一、21世紀初葉以色列“反恐”的軍事實踐

以色列在建國的歷程中, 就已經出現了如何處理和應對“恐怖主義”的問題。當時, 巴勒斯坦的猶太平民就面臨來自阿拉伯人的暴力襲擊, 而右翼猶太武裝組織也對阿拉伯平民“以暴制暴”, 并對當時巴勒斯坦的英國托管當局發動恐怖襲擊。建國后近半個世紀, 以色列通過在常規戰爭中一再擊敗周邊阿拉伯國家, 確立和展示其軍事優勢, 進而迫使后者接受和維持某種程度的對以“和平”。由此, 以色列面臨的傳統安全威脅逐漸減退, 而來自非國家 (或次國家) 武裝組織的非傳統安全威脅日益凸顯。“恐怖襲擊”和“反恐”在20世紀末期成為以色列面臨的主要武裝沖突形式。巴勒斯坦解放組織、黎巴嫩真主黨等武裝組織長期對以色列相繼實施包括派遣小規模突擊隊發動跨界襲擊和破壞、劫持并殺死人質 (典型如“黑九月組織”1972年在慕尼黑奧運會期間劫持并殺死以色列運動員) 、劫機甚至炸毀航班、 (1) 自殺式爆炸 (2) 等多種形式的“恐怖襲擊”。而以色列則以暗殺 (如報復慕尼黑事件而實施的“上帝震怒”行動) 、長途奔襲解救人質 (如1976年派特種部隊赴烏干達解救被劫持飛機和人質) 、大規模跨境軍事入侵 (如1982年入侵黎巴嫩南部清剿“巴解組織”) 、實施大規模拘押和驅逐式的“反恐”等多種形式加以預防、報復和威懾。當今“恐怖主義”和“反恐戰”中受到國際社會詬病的特性, 在當時就已經普遍存在。國際武裝沖突法或人道主義法中關于區分平民和戰斗人員等方面的要求, 很少被非政府組織納入對以武裝斗爭為目標的考量中。這些組織在襲擊中不僅針對以色列無辜平民, 而且也不惜利用己方平民。而巨大的平民連帶傷亡和民用設施的毀壞、懸殊的傷亡比率, 也往往成為以色列“反恐戰”常有的惡果。

進入21世紀, “恐怖襲擊”與“反恐”的斗爭在曠日持久的巴勒斯坦人“第二次起義” (second intifida) 中開局。這場大起義從以下幾個方面對新時期以色列的“反恐”實踐和倫理產生了決定性影響:

其一, 相互怨憎的民族主義強硬勢力在雙方都占據了上風, “恐怖襲擊”與“反恐”的惡性循環成雙方安全互動中的主要模式。這場大起義標志著《奧斯陸協議》開啟的和平進程已經失敗, 巴以雙方都對相互妥協、和解、和平的前景失去了信心。20世紀90年代建立的以色列與巴勒斯坦自治政府之間的安全合作嚴重受損, 以色列在安全問題上轉向“自助”。巴勒斯坦方面, 90年代中期曾受廣泛譴責的對以恐怖暴力, 此時已經成為被大多數人接受為爭取“民族自決”權利的合理途徑;以哈馬斯為代表的帶有濃厚宗教色彩的組織很快成為反以武裝斗爭的主力。而以色列則從此對巴勒斯坦人的和平意愿產生了深刻懷疑, 支持“以土地換和平”的工黨等中左翼溫和勢力從此一蹶不振, 并在以色列政壇逐步邊緣化。

其二, 反以武裝組織對以色列武裝斗爭的策略重點轉向自殺式襲擊、大規模發射火箭彈等, 而且更傾向于襲擊以色列平民等“軟性”目標。在“第二次起義”中, 自殺式襲擊被哈馬斯領導人蘭提斯稱為“最有效的手段之一, 可以與F-16戰機媲美”。起義高潮期, 哈馬斯和杰哈德等巴勒斯坦武裝組織頻頻發動此種襲擊, 一周發生的次數就超過1996年自殺式襲擊高潮期全年的次數。2002年, 以色列有277名平民和149名安全部隊人員死于恐怖襲擊, 其中188名死于自殺式襲擊。 (1) 火箭彈則是另一種制造死亡和恐怖的常用手段。從2003年開始, 哈馬斯等武裝組織每年向以色列南部發射成百上千枚“卡桑”火箭彈;2006年第二次黎以沖突期間, 黎巴嫩真主黨也向以色列北部發射了大約4 000枚“喀秋莎”火箭彈。這些火箭彈在數量、射程和威力方面都呈明顯上升之勢, 給以色列帶來了巨大的安全威脅。如2006年第二次黎以沖突期間, 真主黨發射的火箭彈有1/4擊中以色列城鎮, 導致53名以色列平民死亡。 (2) 火箭彈重災區還有大量人患上“創傷后遺癥”, 或者干脆大量逃離這些地區。在以色列廣泛建立隔離墻、開發和部署導彈防御體系后, 巴勒斯坦武裝組織又轉而大規模發掘地道體系, 通過地道轉運物資、實施對以滲透。

在嚴重惡化的政治安全環境和高度敏感的安全意識助推下, 以色列借助九一一事件后有利的全球反恐大環境, 對巴勒斯坦實施一系列空前嚴厲的反恐舉措, 包括重新占領巴勒斯坦地區、大規模抓捕和拘押、 (1) 修建“隔離墻” (2) (以色列方面稱為“安全墻”) 、廣泛建立安全檢查站 (checkpoint) 以限制巴勒斯坦人移動、 (3) 拆除恐怖分子家屬的民宅、部署導彈防御體系 (如攔截短程火箭彈的“鐵穹”系統) 以攔截火箭彈、“定點清除”武裝組織中的中堅分子、周期性“割草”式的大規模清剿等, 這些舉措都大大惡化了巴勒斯坦人的生存狀況, 導致其進一步激進化。“定點清除”與周期性的大規模清剿尤其引發關于反恐軍事倫理的激烈論爭, 并凸顯出以色列反恐軍事實踐和倫理的重要變化。

“定點清除”曾經是以色列“秘而不宣”的行動, 但在21世紀以來出現了合法化和擴大化趨勢。2001年年初, 以色列國防軍律師團提出了關于“定點清除”的五點法律計劃, 包括針對恐怖分子頭目和戰斗人員、不存在可行的拘捕機遇、遵守“相稱性”原則、在以色列安全控制和物理控制之外的地區、“定點清除”不再僅僅依據軍事官員的估量等。 (4) 到2006年年底, 以色列最高法院批準了其中的大多數內容。由此, “定點清除”成為以色列一項公開的、合法的政策。根據人權組織“神形” (B’Tselem) 的統計, 自

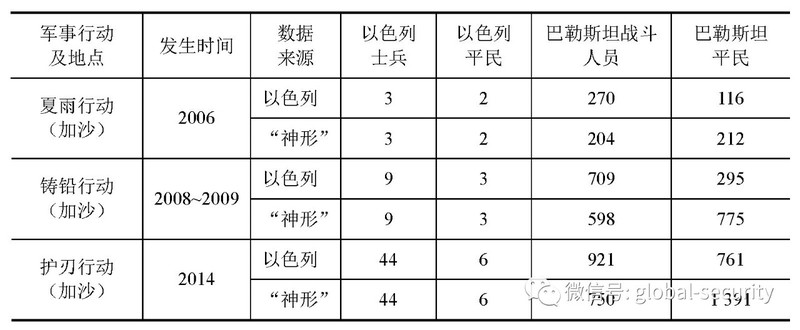

周期性“割草”式的大規模清剿, 已經成為以色列“反恐”行動經常運用的手段。21世紀以來, 以色列已經相繼實施了“防衛盾行動” (2002年) 、“夏雨行動” (2006年) 、“轉向行動” (即第二次黎巴嫩戰爭, 2006年) 、“鑄鉛行動” (2008年底至2009年初) 、“防衛柱行動” (2012年) 和“護刃行動” (2014年) 等多次大規模清剿。此類大規模清剿, 一方面, 旨在摧毀招募、訓練和保護“恐怖分子”的基礎設施和社會網絡, 摧毀恐怖主義“能力”;另一方面, 則試圖通過對對手施加不成比例的損害來維持有效威懾。清剿中時而遭遇的城鎮巷戰以及此類清剿設定的軍事目標, 必然導致雙方大規模傷亡和戰爭方式的極端化。在以色列輿論對傷亡高度敏感的情況下, 控制己方官兵的傷亡數量, 成為以色列國防軍衡量是否“獲勝”的重要指標。在減少己方官兵傷亡與限制武力使用以減少敵方平民傷亡之間, 以色列持續向前者傾斜。在這些行動中,“防衛盾行動”、第二次黎巴嫩戰爭和“鑄鉛行動”尤其體現出以色列反恐軍事規范的轉變。

2002年, 以色列國防軍一改此前對恐怖襲擊的防御性措施, 對西岸巴勒斯坦城鎮發動大規模清剿, 實施“防衛盾行動”。這標志著以色列反恐政策的一次巨變。在有著“殉道者之都”稱號的杰寧, 以色列遭遇了慘烈的城市巷戰。巴勒斯坦武裝分子藏身民宅進行抵抗, 利用平民作為“人盾”, 讓婦孺提供后勤和信息支持。一些孩童也攜帶炸彈參與抵抗。在以色列國防軍士兵傷亡上升的情況下, 以色列國防軍參謀長沙烏勒·莫法茲 (Shaul Mofaz) 下令:“在進入房屋前先發射五枚反坦克導彈”。為減少傷亡, 以色列國防軍也利用巴勒斯坦平民做人盾, 而且還使用了D-9武裝推土機拆除大量民房。在戰爭中, 以色列國防軍將杰寧難民營的哈瓦辛地區夷為平地。 (1) 但出于限制巴勒斯坦平民傷亡的考慮, 以色列國防軍并未動用大炮等重型武器轟擊;而且, 利用敵方平民做人盾的做法此后也在國際壓力下被以色列最高法院禁止。

與“防衛盾行動”相比, 為解救一名被真主黨劫持的以色列士兵而引發的“第二次黎巴嫩戰爭”更為激烈。真主黨的充分準備和大量火箭彈的發射, 導致大量以色列平民和士兵的傷亡。宣稱要“將黎巴嫩時鐘回撥20年”的以色列, 為對真主黨實施集體懲罰并確立有效威懾, 對貝魯特的達西亞地區實施狂轟濫炸, 將該地區夷為一片廢墟。其他地區也有大量道路、機場等民用設施被以色列國防軍摧毀。在這次戰爭中, 以色列高層明確反對“旁觀者無辜”的觀點。外交部長齊皮·利夫尼 (Tzipi Livni) 稱, “如果你與導彈同眠, 你醒來后可能發現另一枚導彈。”(1) 在“第二次黎巴嫩戰爭”中, 以色列國防軍為減少傷亡, 頻頻出動軍機從高空轟炸。對黎巴嫩達西亞地區狂轟濫炸也成為以色列國防軍強力“反恐”的一個血腥先例, 被稱為“達西亞主義” (Dahiya Doctrine) 。時任以色列北部戰區司令加迪·埃森科特 (Gadi Eisenkot) 稱, 2006年發生在達西亞地區的情形將發生在以色列軍事打擊的任何一個村莊。“我們將動用不成比例的武力并導致大規模損毀破壞。從我們的立場來看, 那里不是平民村莊, 而是軍事據點。這不是建議, 這是計劃。”(2)“鑄鉛行動”被視為以色列國防軍改寫“反恐”戰行為模式和規則的重要一步。從“鑄鉛行動”開始, 以色列國防軍變得不太愿意為減少巴勒斯坦平民傷亡而危及自己的士兵, (3) 而是保障以色列士兵生命安全優先于巴勒斯坦平民。“鑄鉛行動”中, 以色列吸取了“第二次黎巴嫩戰爭”的教訓, 進一步減少己方軍人的傷亡以避免政治失敗。此外, 以色列也希望借此重創哈馬斯并重新確立軍事“威懾”的有效性。由此, 以色列國防軍對動用武力的限制進一步放松。其一, 以色列國防軍大量運用火炮等重型武器對敵實施遠程打擊, 還使用了被國際法禁止的白磷彈。其二, 以色列國防軍在動武方面進一步向下授權, 要求士兵更有進攻性, 并給予更大的開火自由度。在不確定對方人員是否有威脅, 或者懷疑敵方房屋藏有武裝分子時, 士兵都可以開火。在信教士兵中影響巨大的索羅莫·艾維奈 (Shlomo Aviner) 拉比公開宣稱, “對殘忍的敵人仁慈, 就是對單純誠實的士兵殘忍”。 (4) 其三, 對哈馬斯的打擊面擴大, 軍事、政治和民用目標的區分度進一步模糊化, 并將哈馬斯所有人員均視為“恐怖分子”。

二、倫理嬗變:以色列對“反恐”行動的規范創設

傳統上, 以色列國防軍在動用武力方面秉持了建國前猶太社團自衛武裝“哈加納”的“潔凈武裝” (Purity of Arms) 信條, 對敵方軍民奉行節制原則。 (1) 20世紀90年代中期推出的名為《以色列國防軍精神》的規范性文件, 仍然將“潔凈武裝”作為以色列國防軍的重要價值觀之一, 要求士兵對敵作戰時勇敢、堅定、盡責的同時, 遵守戰爭法精神和“潔凈武裝”價值觀, 在軍事行動中將武力的使用限制在軍事必要的范圍內, 不對人 (包括軍隊和平民) 的生命、身體、榮譽和財產帶來不必要的傷害。(2)盡管進入21世紀以來以色列“反恐戰”日漸趨向殘酷無情, 但從以色列自身的視角來看, 這總體上并非自外于“潔凈武裝”信條的“脫軌”。以色列“反恐”規范的創制與以色列的“反恐”實踐呈現為一種“齊頭并進”、相輔相成的態勢。“反恐”實踐呼喚“反恐”規范的創制, 而“反恐”軍事倫理詮釋和引導“反恐”實踐。

特拉維夫大學倫理學教授艾薩·卡希爾 (Asa Kasher) 就是推動和體現以色列“反恐”軍事倫理規范變革最重要的代表人物。 (1) 卡希爾對以色列反恐倫理發展的重要性體現在:

其一, 卡希爾是以色列應用倫理學的權威。1970年, 年僅30歲的卡希爾就擔任了《哲學》 (Philosophia) 期刊的主編;2001年, 又兼任《軍事倫理》 (Journal of Military Ethics) 期刊的副主編。20世紀80年代中后期, 他被選為以色列哲學學會主席。此外, 他曾出任一系列專業學會、委員會成員或顧問, 還為以色列國會、政府多個部委、多個重要專業協會、社會組織和大企業制定專門的職業倫理守則。2000年, 他因在應用哲學領域的重要貢獻而榮獲最高獎“以色列獎”。

其二, 卡希爾年輕時曾在以色列精英部隊服役, 其子也在1991年的一場反恐軍事行動中陣亡。此外, 他本人曾是一個致力于對以色列國防軍“良知抗命”組織的活躍分子。因此, 他帶有愛國者和“異議者”雙重公眾形象和道義地位。

其三, 卡希爾長期致力于以色列國防軍軍事倫理的塑造, 并與以色列軍方高層關系密切。自1980年以來, 他一直在以色列國防軍總參謀部下屬的以色列國防學院擔任教授, 向高級軍官開設軍事倫理等方面的課程。20世紀90年代前期, 他受邀出任以色列國防軍“軍事倫理委員會” (2) 主席, 領銜制定了前述《以色列國防軍精神》的文件, 作為以色列國防軍倫理守則的基礎性文件。 (3) 此后他還曾受邀相繼出任國防軍多個委員會的成員。1999年, 卡希爾還被以色列總理任命為以色列安全委員會成員。

其四, 他與在以色列軍界聲譽卓著的阿莫斯·亞德林 (Amos Yadlin) 將軍 (1) 共同提出了關于以色列反恐軍事倫理最系統的闡述, 并被以色列國防軍非正式地采納。2005年和2006年, 卡希爾和亞德林合作在《軍事倫理》和《哲學》兩份重要期刊先后發表了題為《反恐軍事倫理:以色列視角》和《反恐軍事倫理諸原則》的文章, 闡述以色列反恐的軍事倫理原則。 (2) 2005年, 卡希爾和亞德林還發表了《暗殺和預防性謀殺》一文, 依據以色列反恐軍事倫理原則, 專門就“定點清除”問題提出理論闡釋。 (3) 卡希爾和亞德林將他們制定的反恐軍事倫理文件提交給了時任國防軍參謀長摩西·亞阿龍 (Moshe Yaalon) 以及辛貝特等部門, 并獲得亞阿龍及其繼任者的原則上 (非正式) 采納。在定點清除等問題上, 以色列最高法院的裁決也幾乎原封不動地采納了卡希爾和亞德林提出的理念。他們關于“定點清除”的理念變成了以色列的法律。(4) 卡希爾還通過授課的方式長期向以色列高級軍官傳授他們的反恐倫理規范, 并積極參與了不同時期關于以色列反恐軍事倫理問題的國內外論辯, 堪稱闡釋以色列“反恐”軍事倫理最重要的“喉舌”。

卡希爾和亞德林于2005年發表的《反恐軍事倫理:以色列視角》對以色列“反恐”軍事倫理原則進行了逐條闡釋。該文宣稱, 以色列的“反恐”軍事原則是對經典“正義戰爭理論”的延伸, 致力于建構可以適用于民主國家反恐、不同于常規戰范式和警察執法范式的“第三種范式”。 (5) 該文將“恐怖行動”定義為“由不代表任何國家的個體或組織實施的, 通過殺死或傷害人們 (persons) 進而在特定人口成員中注入恐懼……的行動。”這一定義將可能被作為“恐怖行動”的襲擊對象從國際社會比較通行的“非戰斗人員”或“平民”, 擴展為一般意義上的“人們”。由此, 大幅度擴大了可視為“恐怖主義”和“恐怖行為”的范疇。 (1) 該文提出了反恐軍事倫理的11條原則, 其中多處提出了不同于“正義戰爭理論”和武裝沖突法的立場:

第一, 國家層面的“自衛義務原則”, 將短期和長期地有效保護公民的生命和福祉不受恐怖威脅置于民主國家的首要義務。

第二, 重新闡釋“區別對待”原則。該文沒有依據傳統“正義戰爭理論”簡單區分戰斗人員和非戰斗人員, 而依據不同人員涉恐程度和國家“有效控制”程度兩個維度, 確定反恐軍事行動中的不同保護責任的等級序列:“我方平民”——“不涉恐并在我方有效控制下的他方人員”——“我方士兵”——“不涉恐也不在我方有效控制下的他方人員”。 (2) 該文尤其拒絕了常規的保護非戰斗人員優先于戰斗人員生命的“正義戰爭”傳統, 而認為士兵是穿著制服的公民, 其生命同等重要。盡管反恐行動應使旁觀者的傷亡最小化, 但讓參加反恐行動的戰斗人員涉險承擔此種責任并無道理。該文主張, 從不同的保護或打擊責任/職責等級序列來看, 在某些情況下即使對恐怖分子的預防性打擊預期會產生連帶傷亡, 也正當合理。在無法抓捕的情形下, 殺死恐怖分子有著軍事“自衛”和“最后手段”的正當性。出于保護本國公民的責任和針對不同對象的責任序列, 讓恐怖襲擊發生從而導致本國公民死亡, 還是消滅恐怖分子并導致連帶傷亡, 這兩者之間, 國家應當選擇后者。保護本國公民的責任優先于避免 (不受本國控制的) 旁觀者傷亡。

第三, 關于平衡軍事獲益和控制連帶傷害的“軍事適度性”原則, 該文認為“正義戰爭理論”和《日內瓦第一議定書》相關規定過于模糊而難以為戰場指揮官提供明確指引, 而應依據保護公民不受恐怖威脅的軍事獲益及其引起的連帶傷亡兩者關系, 進行分類分級評估。

此外, 該文還提出“低可能性”原則, 即在恐怖襲擊可能性難以確定或無法排除, 但利害巨大的情況下, 就依據最大化原則, 從最壞處著想;“考量時間跨度”原則, 主張在中長期后果難以確定的情形下優先實現短期目標。

卡希爾和亞德林在2005年發表的《暗殺和預防性謀殺》一文中認為, 在某些條件下, 通過實施針對性的預防恐怖行動, 即使因殺死恐怖分子而產生預期連帶損傷, 仍然是自衛行為, 在道德、倫理和法律上仍然是正當的。恐怖分子經常選擇毗鄰平民的地方行動或干脆將平民作為“人盾”。若他們因此可以免于軍事打擊, 就將意味著恐怖分子得以想殺多少平民就殺多少。該文還認為, 恐怖組織的政治領導人和執行領導人之間的區別模糊。因此, 像亞辛那樣被描繪成政治領導人的成員, 也可視為恐怖活動中“制定行動決策”的人, 而成為正當的打擊目標。

卡希爾和亞德林在2006年發表的《反恐軍事倫理諸原則》一文中, 重申了以色列“反恐”的軍事倫理原則, 并在摘要中進一步宣稱這些原則構成軍事倫理領域的一個新理論, 即“反恐正義戰爭理論”。(1)2007年, 卡希爾又專門就“反恐”軍事行動中的“區別對待”原則撰文。他重申了此前提出的關于“區別對待”原則的觀點, 并質疑了傳統“正義戰爭理論”讓本國戰斗人員涉險以避免敵方平民連帶傷害的要求。該文指出, 一個民主國家若將本國戰斗人員的生命置于不受本國有效控制的敵方平民之上, 就必然受到質疑。像以色列這樣實施義務兵役制的國家, 讓戰斗員涉險尤其需要有說服力的理由, “沒有人的血比戰斗員的血更紅”。(2)外延擴大了的恐怖主義定義、模糊化平民和戰斗人員的區別、重新闡釋了“軍事必要性”和保護本國戰斗人員生命優先于減少“連帶損傷”、另行解釋了動用武力的“適度性”等, 這些構成了以色列“反恐”軍事倫理的特征。看起來, 這套倫理規范像是專為以色列的“反恐”行動“量身定做”, 旨在掙脫國際法的重重限制。正如卡希爾在2012年接受采訪時所說, “以色列必須從 (國際法規約下) 對他人生命擔驚受怕卻對己方戰斗人員生命完全輕視的態度中解放出來”。(3)卡希爾和亞德林不僅認為他們提出的“反恐”軍事倫理符合“潔凈武裝”原則, 還宣稱其符合公認的國際法精神, 是基于“正義戰爭理論”推出的新規, 致力于發展國際習慣法。 (1) 他們提出, 關于戰爭的傳統國際法共識適合于傳統的戰爭, 而不適合“反恐”戰。在“反恐”戰下, 互惠不存、限制不存、區分不存, 國際法難以適用。因此, 國際法不可教條化, 需要重要補充以發展一種適于當下的國際法理念。

三、以色列“反恐”軍事倫理發展的內在動力

除了反以武裝組織的策略改變, 以色列國內社會政治右傾化趨向正是以色列“反恐”趨于強硬的主要內在動力。以色列奉行全面義務兵役制, 國防軍是以色列社會的縮影。長期以來, 以色列國防軍高度尊重軍人的宗教信仰和意識形態差異, 傾向于將相似傾向的軍人集中編入同一團隊。即使在2005年開始對信教士兵實施分散化, 也仍然存在信教士兵與世俗士兵“大混編、小聚合”的情形。而且, 以色列國防軍還有著“向下授權”的傳統, 基層指揮官在規制的實施方面有很大的自由度。由此, 不同指揮官及其團隊對具體規范的理解和落實方面往往出現差異, 松緊不一。這些還導致以色列社會政治的右傾化、宗教化因素極易滲入以色列國防軍, 推動以色列“反恐”在實踐和規范上一再右轉, 日漸偏離傳統的“潔凈武裝”信條。

“潔凈武裝”信條主要體現為以色列“建國一代”的價值觀。“建國一代”主要來自歐洲, 奉行自由主義乃至社會主義思想, 通過工黨、基布茲等左翼社會政治機制來影響以色列的發展方向。在建國以后很長時期內, 基布茲等左翼社會運動為以色列國防軍提供的成員在數量和影響上遠超其在以色列人口中所占據的比例。加入國防軍, 成為能夠保家衛國、堅強英勇的“希伯來人”“沙布拉” (Sabra, 即沙漠中的仙人掌) , 是那一代人的榮耀。他們的理想是將以色列建成一個西方式的世俗、民主國家。

但自20世紀末期以來, “建國一代”逐漸退出社會政治舞臺, 中左翼陣營以及基布茲等相關組織持續衰落, 世俗、進步的錫安主義和以色列逐步走向終結。隨著“后英雄”時代和“后錫安主義”時代的到來, 世俗、中產階級背景的以色列年輕人參軍和參與戰斗的積極性明顯下降。

與此同時, 無論從人口占比還是政治影響來看, 右翼的、宗教民族主義的勢力都在迅速膨脹。21世紀以來, 主導以色列政壇的大多為利庫德集團與“猶太家園黨”等其他極右翼政黨的聯盟。“信仰者集團” (Gush Emunim) 所代表的宗教錫安主義勢力的壯大尤其明顯。自1972年以來, 約旦河西岸和東耶路撒冷地區的猶太定居點人數已經從略超1萬人, 膨脹為超過70萬人, 其中堅力量正是宗教錫安主義者。宗教錫安主義者高度推崇以色列國家和軍隊, 將以色列國的建立和壯大、以色列國防軍的力量和勝利視為“神圣拯救”進程啟動的跡象, 猶太民族“特選性”的彰顯。他們秉持宗教驅動型的軍事行動主義, 將通過軍事征服實現“以色列地”的回歸視為“超級誡命”和教法義務。 (1)

秉持宗教錫安主義的、戰斗意志更強烈的信教青年積極填補世俗派減退后在以色列國防軍中留下的真空。從保障神圣的“以色列地”的宗教錫安主義意識形態出發, 一些“信仰者集團”的拉比鼓勵經學院學生積極承擔軍事安全部門更重要的角色。而從保持充足的人力資源考量, 以色列國防軍也需要信教青年的加入, 并為此推出一些便利信教青年兼顧兵役和宗教學習的特殊項目。自20世紀70年代以來, 猶太正統派青年服兵役的積極性提升, 而且傾向于加入戰斗部隊, 尤其是陸軍。到20世紀90年代, 民族宗教陣營的士兵開始在高層軍官中出現, 在戰地指揮官中的比例日益增長。1990~2010年, 信教軍官在陸軍基層軍官中的比例從2.5%急劇上升到了35%~40%。 (2) 2010年, 信教青年占據了常備軍戰斗部隊的25%~30%, 其中, 經學院學生的占比達到10%。 (3) 2010年夏, 在駐防約旦河西岸的“格蘭尼步兵旅”8名最高指揮官中, 竟有6名信教 (即正統派) 。 (4) 2005年, 經學院學生還改變了集中服役的情況, 而被以色列國防軍分散到了許多連隊與世俗青年混合服役。

伴隨著信教青年大舉入伍, 以色列國防軍又相應擴展隨軍拉比的宗教服務。進入21世紀以來, 以色列國防軍前所未有地鼓勵隨軍拉比向世俗派官兵灌輸“猶太意識”, 以強化他們的戰斗精神。而信教青年士兵也不僅在信仰問題上聽從拉比, 在執行軍事任務時也經常尋求拉比的指導。因此, 信教士兵就面臨指揮官和拉比的“雙重主管”。在以色列國防軍內部, 教官和隨軍拉比在塑造士兵價值觀和行為守則方面的競爭正在上升, 甚至可能演變成雙方的對抗。 (1) 兩種權威發生沖突時, 許多信教士兵傾向于追隨精神導師的指令。在信教軍官重要性日漸上升的情況下, 以色列國防軍可能出現分裂。(2)右翼宗教勢力壯大并深度滲入帶來的“宗教化”趨勢, 必然對以色列國防軍的軍事倫理產生深刻影響。卡希爾等對以色列兩組士兵和一組學生的抽樣調查研究顯示:在是否同意“適度性”原則方面, 宗教性、右翼傾向和威權人格者都與支持“適度性”原則存在反相關性, 而且三者之間也相互存在正相關性。這三種價值傾向越明顯的個體, 越不支持“適度性”原則, 越傾向于在武裝沖突中使用較多的火力, 越容易導致較大的“連帶傷亡”的風險。反之亦然。(3)現代正統派拉比們也積極通過“答問” (responsa) 、網站、期刊等渠道, 結合具體的軍事行動, 探析種種涉及以色列國防軍的軍事倫理守則的具體問題, 致力于復興符合猶太教法的傳統軍事倫理原則, 以指導當代以色列的軍事實踐。(4) 宗教錫安主義者還往往反對西方文化中的理性和民主成分, 秉持強烈的猶太民族獨特論和優越論。在他們看來, 節制和妥協并不是美德。人道、民主、和平乃至生命等世俗的價值觀在“神圣拯救”進程中都是次要的, 甚至微不足道的。更何況, 宗教錫安主義者置身于“定居點運動”和巴以沖突的前沿, 也必然大為加劇與被占領土巴勒斯坦人之間的相互憎恨。猶太定居者對巴勒斯坦人的暴力襲擊呈現上升趨勢。而且, 他們還向以色列國防軍施壓, 要求對巴勒斯坦人實施嚴厲打擊。 (5) 猶太人殺死非猶太人不應受到懲罰, 這樣的立場是該陣營拉比一再重復的話語。其成員不僅幫助那些受到以色列世俗法院懲罰的猶太人, 還拒絕將這些人稱為“謀殺犯”。 (6) 對于他們而言, 恐怖主義只不過是上帝的“鞭策”, 顯示上帝在鞭策他們奪取所有“以色列地”。戰爭只是猶太民族復興和成長的有機部分。(1)國防軍內外的宗教勢力相互聯動、互通信息, 對信教士兵參與具體軍事行動產生了重要影響。比如2005年撤離加沙定居點的行動, 就有不少宗教勢力進行抵制甚至公開反對, 示意士兵抗命。一些很有影響力的拉比還公開反對將國際法用于指導以色列的戰爭行為, 他們將這些戰爭描繪成符合“神意”, 主張將宗教誡令作為戰爭守則。許多拉比還公然批評傳統的“潔凈武裝”信條, 要求放松不得攻擊平民的規范。2007年夏, 面對來自加沙頻繁的火箭彈襲擊, 曾任塞法迪首席拉比的莫迪凱·埃利亞胡 (Mordechai Eliyahu) 致信時任以色列總理的埃胡德·奧爾默特 (Ehud Olmert) , 稱根據傳統猶太軍事倫理, 一個城市要為某些個體的不道德行為承擔集體責任。因此, 加沙全城民眾都要為火箭彈襲擊承擔責任。以色列若為此對加沙發動大規模軍事行動, 在殺死平民時絕對沒有道德戒律, 而且, 因擔心加沙巴勒斯坦非戰斗人員傷亡而讓國防軍士兵涉險也須禁止。他甚至建議以色列國防軍不要出動地面部隊, 而應實施“地毯式轟炸”。(2)在“鑄鉛行動”中, 一些拉比將巴勒斯坦人比作《舊約》中耶和華對摩西所說的要將名號“從天下全然涂抹了”、并且起誓必世世代代與之交戰的亞瑪力人 (Amalek) 。時任首席拉比也將對巴勒斯坦人的戰斗視為古代猶太人對“非利士人”軍事斗爭的延續。以色列國防軍內外的宗教勢力由此將保障以色列士兵的生命置于避免傷及未涉恐、也不受本國有效控制的敵方平民的義務之上。(3)由此, 軍事獲益和控制連帶傷害之間的平衡出現向前者的傾斜, 過度動用武力的行為變得更難約束。

無論出于對巴勒斯坦人敵意情緒的強化, 還是右翼的民族優越論, 都推動以色列主流輿論對己方軍人違反相關軍事倫理的行為更加放縱。2016年的希伯倫槍擊事件頗為典型。

在右翼勢力助推以色列反恐軍事倫理和實踐右轉的同時, 以色列國內也不乏捍衛民主、人權價值觀, 制衡極端化的力量。這些力量的存在, 使得以色列在反恐中沒有完全失控而過于偏激極端。

面對以色列國防軍在“反恐”戰中的倫理“蛻化”趨勢, 左翼和自由派嚴重不滿, 不時呼吁“良知”抗命。2014年“護刃行動”期間, 就有43位前“8200部隊”官兵向以色列總理本雅明·內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu) 及其他國防軍高層致公開信, 拒絕參加以色列在加沙的軍事行動。(4)“神形”等一批受以色列國內外自由派猶太人支持的人權組織一直以多種多樣的方式致力于制衡此種趨勢。“神形”發表的2007年度報告, 就揭發了以色列占領當局對巴勒斯坦人實施移動限制、毆打和羞辱、刑訊、殺害無辜平民、“人盾”、集體懲罰等違反“國際人道主義法”和“人權法”的措施, 而且那些非法行為絕大多數都缺乏獨立調查。(5) 2018年, 該組織呼吁以色列國防軍士兵抗命, 不對加沙抗議者實施強硬政策。該組織執行主任還為此在美國國會作證。以色列國防部長阿維格多·利伯曼 (Avigdor Lieberman) 則尋求調查該組織, 并主張終止該組織在以色列的活動。另一個人權組織伊什丁 (Yesh Din) 則批評以色列國防軍“發明”國際法規則, 并要求以色列最高法院宣布以色列國防軍針對加沙抗議者的一些行動違反國際法。但是, 與強大的主流右翼勢力相比, 自由進步派的力量有限, 難以逆轉以色列反恐軍事倫理和實踐日漸偏離傳統“正義戰爭”理論以及現有國際法的趨向。

在以色列民意和政黨政治滾滾右轉的浪潮中, 最高法院是保障以色列自由民主價值觀的最后守護者。在反恐倫理明顯右轉的情勢下, 最高法院也是確保軍事行動規制的最后一道“閥門”, 并不時接受一些人權組織的申訴。三卷本的以色列最高法院關于反恐問題的法律裁決, 涉及了以色列反恐行動的方方面面。涉及反恐軍事行動的重大裁決, 主要有以下幾個:

其一, 2005年夏, 以色列最高法院裁定此前以色列國防軍實施的“早期警示”(early warning) 程序違反“國際人道主義法”和“武裝沖突法”。 (1) 根據以色列國防軍制定和實施的這一程序, 以色列安全力量在抓捕藏身民宅拒捕的恐怖嫌犯時, 可以尋求當地居民的協助, 讓這些居民設法向臨近恐怖嫌犯的平民發出警訊和離開房屋, 以便于抓捕行動的實施并減少不必要的傷亡。但在實際運用中, 以色列國防軍對這一程序加以擴大化了。根據人權組織的指控, 以色列國防軍在反恐軍事行動中甚至將巴勒斯坦平民當做掩護自身軍事行動的“人體盾牌”,或者將一些平民當做讓巴勒斯坦武裝人員投鼠忌器的“人質”。

其二, 2006年12月, 最高法院裁定以色列國會2005年關于《侵害行為國家免責法》的修正案因不合憲而無效。(2) 根據1952年的《侵害行為國家免責法》, 以色列國防軍實施“戰斗行動”導致平民財產損失的, 以色列政府免于承擔責任。2002年,以色列議會曾通過修正案, 對“戰斗行動”進行了定義, 并為向政府索賠設定了種種程序性限制。2005年, 以色列國會進一步通過修正案, 將以色列國防部長宣布的“沖突區”范圍內的所有行動, 都納入以色列國家免責的范圍。

其三, 2006年12月, 以色列最高法院就“定點清除”問題做出裁定。該裁定一方面認為, 恐怖分子不能滿足國際法中“戰斗人員”的定義, 因此, 仍應被視為“平民”。“非法戰斗員”的類別未被國際法所認可。另一方面, 在滿足四方面條件的情況下, 該裁定規定軍隊可以將平民作為打擊目標, 實施定點清除: (1) 有可靠信息表明該平民正在直接參與敵對行動; (2) 抓捕和審判優先于動用武力; (3)事后須進行全面調查, 確認對象身份和動武的合理性; (4) 相應的連帶傷亡須滿足適度性檢驗。至于“直接參與”敵對行動的范疇, 則不僅僅限于親自參與實施物理意義上的襲擊, 也包括招募、籌劃和下令敵對行動。

其四, 2008年6月, 最高法院還就關于依據《2002年拘押“非法戰斗人員”法》而發生的長期拘押一些武裝人員問題做出裁決, 總體上支持這一法律以及以色列依據該法實施對武裝人員的拘押行為。認為該法雖然侵犯憲制規定的個體自由權利, 但其動機合理, 也滿足憲法限制條款, 因此對之干預缺乏憲法基礎。

從這些判例和裁定可以看出, 最高法院對那些明顯違反國際國內相關法規并引起廣泛批評的軍事行為 (如濫用“早期警示”程序、隨意擴大侵害行為國家免責范圍等) 做出限制。與此同時, 卻又在關于拘押“非法戰斗人員”與“定點清除”等問題上基本接受以色列社會主流輿論所贊許的立場, 并對卡希爾和亞德林系統闡發的新反恐軍事倫理給予合法性確認。因此, 最高法院并不能阻止以色列社會政治整體右轉、反恐規制日益脫離現有國際法的趨向。

形式上, 以色列存在一個完整的軍事執法體系, 維護著以色列國防軍的行為守則。以色列國防軍內部存在一個“軍事法律顧問團” (Military Advocate General Corps, MAG) 兼任軍事司法和法律顧問之職, 由以色列最高檢察長對之提供專業指導, 復核其做出的決定。對于最高檢察長和“軍事法律顧問團”的相關決定不服, 都可以上訴至以色列最高法院。2007年, 以色列國防軍又在“軍事法律顧問團”建立下屬部門“軍事行動事務顧問隊” (Military Advocacy for Operational Affairs, MAOA) 專門處理違反戰爭法的案例。在出現軍士可能違反相關法規的情況下, 可先由所屬連隊向“軍事法律顧問”提出“行動質詢”, 再由“軍事法律顧問”決定是否提交“軍事警察調查署” (Military Police Investigations Unit, MPIU) 提起犯罪調查。進入21世紀以來, 以色列最高法院、以色列國會也都加強了對國防軍遵守國際法的關注。國會實施兩年一度的聽證會, 邀請“軍事法律顧問團”和相關非政府組織參加聽證等。最高法院則對一些人權組織的上訴, 作出許多與反恐軍事行動有關的重要裁決, 在限制一些明顯偏離國際法的做法的同時, 也部分支持以色列反恐實踐。

但以色列軍事執法體系也難以扭轉軍事倫理“蛻化”的趨勢。在人權組織“神形”看來, 這個體系中存在種種阻礙巴勒斯坦受害者申述的缺陷, 如時間、地點、語言和途徑對巴勒斯坦人的申述和作證設置重重障礙;對以色列士兵偏聽偏信;關于申述的程序不明、信息不全和檔案不公開;對調查的拖延、敷衍;阻梗刑責調查的“行動質詢”;“軍事法律顧問團”不合理的“三權合一” (立法、執法和司法) 和雙重職能 (法律顧問-執法者) 等, 根本無法威懾以色列士兵, 其實是為占領當局對巴勒斯坦人種種侵害和非法行為開脫、掩飾的機制。 (1) 根據“神形”于2011年8月發表的一份報告, 自2000年以后該組織就739個事件向“軍事法律顧問團”提出調查申請, 結果182件沒有啟動調查, 343件沒有進展, 132件在不同階段的調查“進程”中, 44件不能確認地點, 只有25件向相關以色列士兵提出了指控, 13件實施紀律處分。 (2) 2014年加沙戰爭, 以色列國防軍在戰爭結束后的幾個月內數次宣布要進行刑事調查, 對500個事件初查后導致30項刑責調查, 但遲至2018年夏, 這些調查尚無真正的結果, 也未最終決定是否對三個最大的事件開展刑責調查。

四、以色列“反恐”實踐和軍事倫理引發的國際反響

進入21世紀以來, 以色列的“反恐”實踐和規范的改變, 引起了國際社會的強烈質疑和嚴厲抨擊。包括聯合國在內的國際多邊組織以及國際人權組織, 也一直關注以色列“反恐”過程中對相關“國際人道主義法”“人權法”和“武裝沖突法”帶來嚴重挑戰, 并經常譴責和追究以色列“反恐”行動中的“戰爭罪行”, 如過度使用武力、故意攻擊平民和民用設施、使用違禁武器等。法律戰和輿論戰在以色列被視為嚴重的國家安全問題。

盡管卡希爾和亞德林自稱其“反恐”軍事倫理對投身于“反恐”的民主國家具有普遍意義, 而且符合“正義戰爭理論”和公認的國際法精神, 但學術界仍然充滿疑慮。一石激起千層浪。相關文件發表后, 《軍事倫理》《哲學》等期刊很快就圍繞“反恐”軍事倫理出現了一場激辯, 比較有代表性的是以下三位學者的觀點:

美國埃默里大學哲學系的尼克·富遜 (Nick Fotion) 對卡希爾和亞德林的反恐倫理作出了相對正面的評論。富遜認為, 卡希爾和亞德林的理論在“戰爭理由正當性” (jus ad bellum) 方面與“正義戰爭理論”區別不大。但與“正義戰爭理論”不同的是, 他們的“反恐”倫理將“軍事必要性”原則置于其倫理體系中一個極為重要的角色;而且, 他們對“反恐”戰爭倫理提出了細化的方案, 如提出了本國公民——本國戰斗人員——外人 (不涉恐/不受本國控制) 的責任優先序列。富遜提出兩個建議:其一, “恐怖主義”戰爭的相關理論需要完善, 也需要為“恐怖分子”確立倫理守則;其二, “正義戰爭理論”需要革新, 需要細化。

黎巴嫩美國大學哲學系的巴沙沙·哈伊達 (Bashshar Haydar) 則做出了批評性回應。他指出, 卡希爾和亞德林夸大了“反恐”戰的特殊性。其“恐怖主義”定義存在一個明顯問題, 就是拒絕將“針對非戰斗人員”定性為“恐怖主義”的必要條件, 由此, 受害者全是戰斗人員也可能成了“恐怖主義”行動。他還批評和質疑優先保護本國公民和戰斗人員的偏好, 以及將本國戰斗員傷亡最小化的責任置于 (不涉恐的、不受有效控制的) 非本國公民傷亡最小化責任之上的優先序列。在他看來, 卡希爾等設置此種等級序列的部分目標, 在于為傷及無辜旁觀者的反恐行動提供正當性。(2)

加拿大渥太華大學的保羅·羅賓遜 (Paul Robinson) 則對卡希爾和亞德林提出的“反恐”倫理感到“不安”。他認為, 以色列“反恐”倫理是基于“恐怖主義性質及其應對是可駁辯的”之假設。他尤其擔心這些原則過于偏重致命武力的使用, 實際上將起反作用。具體來說, 卡希爾和亞德林的“反恐”倫理主要包括六大缺陷:夸大恐怖主義威脅、不太關注恐怖主義的政治性質、過于依賴良好情報的推測、過于關注武力使用、過于偏向保護同胞生命而對非本國公民分配過大的責任以及強制的倫理缺乏普適性。

針對質疑, 卡希爾和亞德林曾于2005年作出了部分回應:經典“正義戰爭理論”有些方面不合理, 如區分戰斗員和非戰斗員, 留下了進一步改善的廣闊空間;“反恐”戰爭倫理的起點為“軍事必要性”原則, 基礎為國家的“自衛職責”, “區別對待”原則和“相稱性”原則為補充;從傷亡數量關系來衡量“相稱性”問題在道德上是錯誤的, 有悖于關于人的尊嚴的觀念;而且, 衡量“相稱性”也不應只限于單一事件, 而必須有系列事件。他們認為, “軍事必要性”原則總體上能提供更好的指引, “反恐”中應只做對“自衛”有必要的事。

“鑄鉛行動”再次引發了關于以色列“反恐”軍事倫理辯論。這場戰爭被視為以色列實踐卡希爾和亞德林“反恐”軍事倫理的第一次大規模“反恐”戰。與此前的歷次大規模“反恐”行動一樣, 以色列再次受到國際輿論的廣泛譴責, 并受到國際社會的嚴重孤立。在西歐, 以色列的國家形象一度淪落為類似于種族隔離時期南非的“賤民”國家。2010年英國廣播公司(BBC)的一項民調顯示, 以色列是繼伊朗、巴基斯坦和朝鮮之后最不受歡迎的第四個國家。(3) 鑒于加沙遭受的慘重損失和巨大傷亡, 聯合國人權理事會于2009年4月建立了一個專門調查組, 調查“鑄鉛行動”期間參與各方違反國際法、侵犯人權的狀況。這一調查組以猶太裔南非憲法法院法官、前南斯拉夫和盧旺達國際刑事法庭首席審判官理查德·古德斯通 (Richard Goldstone) 為領導。該調查組在歷時數月的調查取證后, 于

來自學術界的批評同樣激烈, 最引人注目的論辯發生在《紐約書評》 (The New York Review of Books) , 一方為卡希爾, 另一方為“正義戰爭理論”的代表性人物邁克爾·沃爾澤 (Michael Walzer) 和以色列著名倫理學家阿維謝伊·馬格里特 (Avishai Margalit) 。沃爾澤和馬格里特都屬于錫安主義的自由主義陣營, 一方面對以色列艱難的安全處境深為理解和同情, 另一方面又為以色列過度運用武力、修改動武規則深感不安。2006年, 沃爾澤曾為以色列在“夏雨行動”和“轉向行動”中的行為辯護, 認為以色列面對的敵人不承認國際法所要求的交戰規則;以色列軍事行動的目標旨在救人并防止未來襲擊, 完全正當;“適度性”問題必須不僅以哈馬斯和真主黨已經做的來衡量, 也必須從他們將要做的來衡量;以色列的行為實在“別無選擇”, 以色列預防火箭彈和保護平民的生命滿足自衛的必要性;哈馬斯在臨近平民的地域發動襲擊, 以色列反擊帶來平民傷亡, 責任在哈馬斯, 等等。但沃爾澤仍要求以色列士兵實施更精準的打擊, 有時需要為此涉險, 在可能殺死大量平民情況下則取消行動。

“鑄鉛行動”結束后不久, 卡希爾在《藍天》 (Azure) 期刊2009年夏季號刊文, 為以色列的軍事行動提出以下辯護:以色列發動“鑄鉛行動”出于自衛, 同時帶有“威懾”恐怖組織的動機, 開戰理由完全正當;雙方傷亡數量的不對等性不能作為衡量以色列軍事行動是否“適度”的標準;在戰斗人員和非戰斗人員混雜的城市“反恐”戰中, 如果平民傷亡不可避免, 則是軍事行動可以接受的結果;鑒于保護公民是民主國家的首要職責, 而義務服兵役的士兵也是以色列的公民, 因此, 在面臨“雙重后果”的兩難處境下, 以色列須將保護己方士兵生命置于保護恐怖分子鄰居的生命之上;在不處于己方有效控制的地域, 恰當分離危險個體和無害個體的責任不在己方。

而沃爾澤和馬格里特一方面認為經典的“正義戰爭理論”對哈馬斯和真主黨等“類國家行為體”也同樣適用;另一方面則指出, 卡希爾等人提出的關于以色列反恐的理念是錯誤且危險的。他們主要反對卡希爾等人的以下主張:其一, 以“戰斗人員是穿制服的平民”為由, 將戰斗人員傷亡最小化作為戰斗中的優先事項, 將“我方士兵”的安全置于“他方平民”安全之上;其二, 沒有有效控制就無須擔責, “恐怖分子”有效控制地域內的非戰斗人員安全由恐怖分子來擔責;其三, 將開戰的正當性與戰斗行為的正當性混為一談;其四, 敵人不遵守正義戰爭規范, 缺乏互惠, 我方也不需要遵守。沃爾澤等提出以下主張:其一, 無論參與的戰爭是否正義戰爭, 戰斗人員僅僅因其戰斗中的不道德行為而被究責;其二, 哈馬斯和真主黨犯罪并不意味著以色列可以放棄自身的義務;其三, 恐怖分子常常與平民相混雜, 但不改變士兵盡量減少旁觀非戰斗人員傷亡的責任;其四, 打擊恐怖主義不應模仿恐怖主義。恐怖主義的特征在于模糊平民和士兵的區別, 將平民轉變成合法打擊目標。而士兵在知道其對平民責任的情況下守法, 這將是他們與恐怖分子的區別。

卡希爾和亞德林則在回應中繼續強調“士兵是穿軍裝的公民”不是一種情感性表達, 而是一種基本的憲政性表述, 還強調要求國家對任何非戰斗人員像對待自己的公民一樣, 會危險地鼓勵恐怖分子。

此后數年, 卡希爾多次就此為以色列辯護。2010年的一次演講中, 卡希爾將以色列在“鑄鉛行動”中的軍事行動與2004年美國在伊拉克費盧杰的軍事行動做了類比, 認為美國當時的軍事行動造成的破壞和平民傷亡比“鑄鉛行動”有過之而無不及。 (3) 在2011年接受《耶路撒冷郵報》的訪談中, 他主張以色列須堅持自己的“反恐”倫理標準, 而非來自外部的因素;并認為軍事行動是否“適度”, 是戰場指揮官的考量和權衡, 而非數量關系;在缺乏戰場“互惠”的情況下, 以色列別無選擇, 而且已盡力而為。 (4) 2012年接受媒體采訪中, 卡希爾稱巴方平民選擇做恐怖分子人質, 以 方士兵不應為顧及他們而危及自己的生命。(5)除沃爾澤這樣的自由派學者外, 來自左翼陣營和親巴勒斯坦陣營的學者對以色列在“鑄鉛行動”中的行為及其相應的“反恐”軍事倫理也提出嚴厲批評。有學者批評“鑄鉛行動”在故意攻擊平民方面與以色列建國前錫安主義右翼的“鐵墻戰略”一脈相承, 在道德層面是個徹底的失敗。以色列在這場行動中既沒有發動戰爭的合法性, 其軍事行動故意大肆毀壞加沙民用設施, 在方法上犯下了侵略罪和戰爭罪, 也不符合“正義戰爭理論”。(1) 還有學者提出, 保護一些 (己方) 公民戰斗人員的安全優先于一些 (他方) 非戰斗人員, 粉碎了避免傷及非戰斗人員先于傷及戰斗人員的傳統規則。以色列的“反恐”倫理助長了指揮官優先保護己方士兵生命的自然傾向。以己方士兵最少發生傷亡可能的方式開展軍事行動, 甚至不顧慮對另一方的代價。“我的士兵一根頭發也不讓掉”, 成了“鑄鉛行動”中以色列一些指揮官的行動指南。 (2) 更有學者進一步批評以色列依據暴力立法, 利用九一一事件后有利的國際環境, 以“企業家精神”有意識、一以貫之、機制化地致力于修改和輸出其關于武裝沖突的規范、修改其“反恐”模式的傾向。(3)“定點清除”政策, 也為國際輿論所詬病。有文章就此抨擊道:十年“定點清除”政策, 推移了以色列的法律和軍事倫理邊界, 卻損害了以色列在全球的形象。以色列以“自衛”為名, 大搞法外處決。“大衛像哥利亞那樣行事”。 (4)但以色列并不是唯一推動甚至超越國際法邊界以獲得反恐行動中更大軍事自由和效能的國家。2006年以色列最高法院將“定點清除”政策合法化, 當時以色列顯得“特立獨行”。但在過去十余年間, “定點清除”已經成為西方國家反恐中的合法工具。美國政府尤其日益頻繁地運用“定點清除”策略。國際紅十字會也改變了立場, 漸漸視之為合法。 (5) 以色列的反恐行為為美國的全球“反恐”戰爭提供了范式。以色列不拒絕“國際人道主義法”的重要性, 但卻主張其有權利根據其實際條件來獨立解釋其法律義務。此種推動“替代性法制”的做法往往成為其他國家加以模仿的榜樣。美國就曾宣稱, 《日內瓦議定書》古怪過時, 在全球反恐戰爭中不適用, 因為敵人不是國家, 而且, 恐怖分子也不是戰斗人員和平民。美、以兩國的“替代性法制”存在共性:均稱“國際人道主義法”不適用, 均稱敵人的無國家狀態導致其戰斗人員在戰斗中的無權狀態;均不承認“國際人道主義法”的習慣法地位, 并宣稱他們沒有義務遵守;均運用國家法律來授權實施某些違反“國際人道主義法”規則的實踐, 從而使國際法“馴化”。 (1)以色列的“反恐”軍事行動正在獲得更多的理解乃至模仿。政府武裝將與之敵對的非國家武裝組織貼上“恐怖主義”標簽, 繼而無視平民生命實施暴虐“反恐”, 在包括敘利亞內戰、也門沖突等中東熱點問題中業已成為常態。美國政府對以色列的反恐模式也經常贊譽有加, 甚至學習以色列打城市戰的策略, 并向以色列購買相關設備。2014年的“護刃行動”中, 美國參聯會主席馬丁·鄧普西 (Martin Dempsey) 就贊揚以色列努力控制平民傷亡, 并派代表團去觀摩以色列的軍事行動。 (2) 沃爾澤也在“護刃行動”中進一步選擇支持以色列。在他看來, 叛亂分子藏在平民中間發動不分青紅皂白的襲擊, 這不能成為另一方不能對之加以打擊的理由。“雙重效應”和“適度性原則”要求的是確保平民連帶傷亡與軍事目標價值相比“不會不適度”。他還要求進攻方積極努力地 (乃至為此涉險) 減少敵方平民傷亡。 (3) 此種立場, 已經悄然向卡希爾靠近。

五、結語

2009年初, “鑄鉛行動”尚未停息。面對國際輿論的批評浪潮, 以色列著名反恐專家博阿茲·加諾 (Boaz Ganor) 提出了修改《日內瓦公約》的必要性和迫切性, 以改變反恐戰爭中的國家在動武規則方面面臨的“反向非對稱”狀況。 (4) 進入21世紀以來“恐怖主義”的泛濫對世界各國實施“反恐”提出了規制困境:無視現有“武裝沖突法”或“國際人道主義法”規制, 將遭受來自國際輿論的“圍攻”;遵守現有規制則無異于“自縛其手”, 將戰場主動權拱手讓給非政府武裝組織。如何在“非對稱沖突”中保護平民, 實現維護人權、人道與“軍事需要”之間的平衡, 成為各國“反恐”過程中同時必須著力應對的“法律戰”。 (1) 一部分國家 (如敘利亞等) , 基本無視國際輿論的批評, 借助21世紀以來國際社會賦予“反恐”的合法性, 將“反恐”擴大化, 在動武規制方面則向非政府武裝組織“看齊”。另一些仍然注意國際形象和聲譽的國家, 則努力制造一種符合自身“反恐”軍事需要的“替代性法制”, 然后宣稱自己的“反恐”行動符合國際法相關規制的“精神”。這兩種策略都對現有的“國際人道主義法”和“武裝沖突法”帶來巨大的挑戰, 甚至帶來明顯的“合法性”危機。

反恐/安全和民主/人權之間的張力和緊張, 是21世紀以來世界許多國家都面臨的困境。以色列長期置身于“反恐”前沿, 一方面需要滿足其打擊和威懾“恐怖”組織、維護安全的“軍事需要”, 另一方面又試圖維護自身西方式“民主國家”的身份和形象。“安全”和“民主/人權”之間的尖銳沖突和張力, 使以色列長期面臨國際輿論和規則的巨大壓力和困境。卡希爾/亞德林等人修改以色列“反恐”軍事倫理的努力, 代表著西方國家在反恐領域推動“替代性法制”建設, 以實現規制性“突困”, 進而在安全與民主之間建立新平衡的努力。

2018年夏, 《猶太國家法》在以色列國會獲得通過以及2019年大選中以色列右翼黨的再次勝利, 都顯示出民族特殊主義勢力在以色列進一步抬頭的趨向。在“民族”與“民主”之間, 以色列的民意“天平”出現了向“民族”的明顯偏轉。卡希爾和亞德林的“反恐”倫理在多大程度上會“內化”為以色列國防軍普遍遵守的行為規則, 或者向著民族特殊主義的方向進一步“滑行”, 仍有待觀察。

本文發表在《國際安全研究》2019年第3期