自1973-1974年第一次世界石油危機以來,人們還未像最近5年這樣對石油如此關注,吸引人們眼球的顯然是如脫韁野馬的國際油價。從1984年到2003年,國際原油價格一直在低價位徘徊,最低點僅10美元/桶左右。但從2003年年中以來,國際市場原油價格一路震蕩上行,屢創新高。

與此同時,伴隨著這幾年國際油價狂飆突起、高歌猛進,人們的憂慮不時興起,是否世界新一輪石油危機又已到來?要正確回答這一問題,我們必須考察當今世界石油供需的宏觀態勢,聯系這一輪國際油價震蕩上行的推動因素,分析其對世界經濟形勢的影響。

一、2003-2007年:國際油價震蕩沖高之軌跡

這五年來國際油價的震蕩上行,是戰后世界石油史上的第三輪油價上漲。

1859年8月,美國人德雷克在賓夕法尼亞州的小鎮泰特斯維爾打出第一口油井,開始了世界石油商業性的開采。自現代石油業誕生以來直到二戰結束前的近一個世紀里,北美墨西哥灣成為世界石油地緣政治中心,美國作為世界上主要的石油生產國和輸出國,以其石油壟斷資本主導著國際石油市場,世界石油價格保持相對穩定。二戰以后,中東海灣地區取代北美墨西哥灣成為世界石油產出中心,國際能源格局進入“海灣(波斯灣)時代”,這一時期原油價格低且平穩,1953-1970年中東原油價格平均1.15美元/桶。 70年代初,中東產油國從西方石油壟斷資本奪得石油標價權,中東原油標價從每桶約2美元提高到約3美元。

1973年第四次阿以戰爭之際,歐佩克(石油輸出國組織——OPEC)海灣產油國為配合戰場上的軍事行動,毅然開展了震驚世界的“石油斗爭”。

如果說,與兩次石油危機相隨的國際油價迅速抬升,以致石油美元的滾滾流入造就海灣產油國的暴富,那么80年代初以來這些國家風光不再。1983年油價開始全面崩潰,1986年7月甚至暴跌到每桶8-9美元。[2]從那時起到20世紀末,整個90年代,除1991年一度沖高外,油價基本在10-25美元/桶。;1999年油價從年初的每桶10美元反彈到8月突破20美元,而后直線上揚到2000年3月31.80美元。

進入新世紀以來,雖然油價在2001年“9.11”事件后再次下跌,2003年3月伊拉克戰爭的爆發也未出現人們預料的石油危機。然而自2003年5月伊拉克戰爭結束后,國際油價由每桶25美元左右的價位逐漸攀升,到

進入2006年后,國際油價繼續震蕩沖高,尤其是4月中旬,伊朗拒絕安理會要求、宣布成功提煉濃縮鈾之后,核危機形勢急趨嚴峻,國際油價在地緣政治因素“趕場”下再次急劇走高。[4]

國際市場主要原油現貨價格走勢(單位:美元/桶)

|

年份 |

WTI |

布倫特 |

迪拜 |

|

2000 |

30.37 |

28.50 |

26.20 |

|

2001 |

25.93 |

24.44 |

22.81 |

|

2002 |

26.16 |

25.02 |

23.74 |

|

2003 |

31.07 |

28.83 |

26.78 |

|

2004 |

41.49 |

38.27 |

33.64 |

|

2005 |

56.59 |

54.52 |

49.35 |

|

2006 |

66.02 |

64.14 |

61.50 |

|

2007 |

72.26 |

72.52 |

68.37 |

|

2008.1 |

92.98 |

92.00 |

87.37 |

資料來源:路透社電訊普氏報價。

由上可見,70年代以來的國際原油價格走勢可大體歸納為4個時期,即70年代到80年代初的“初漲期”、80年代前期至90年代末的“低落期”、世紀之交的“整理期”和伊拉克戰爭后的“沖高期”。最后一個時期,即2003年以來的這一輪國際油價上漲周期之長、幅度之大,明顯超出70年代的國際油價騰升,特別是2008年3月國際原油價格已突破歷史上絕對意義的最高峰值。從1999年的10美元到2008年3月的100美元以上,名義價格漲幅超過10倍。這是自20世紀70年代以來世界油價的第二次飆升,達到了世界石油史上的一個新高峰。長期的低油價時代,轉瞬間一去不復返。上個世紀的歷史顯示,兩次石油危機均是與國際油價的劇漲相伴而隨的,而且這兩次石油危機均導致全球經濟的疲軟。于是毫不奇怪,出現了人們關于新一輪石油危機是否又已到來及其帶來的世界經濟衰退之憂慮。[6]我們知道,第一、二次世界石油危機均是由國際石油市場供應短缺引起的。那么,當今的世界石油市場是否也存在同樣或類似的問題?

二、世界石油供需態勢與結構性矛盾

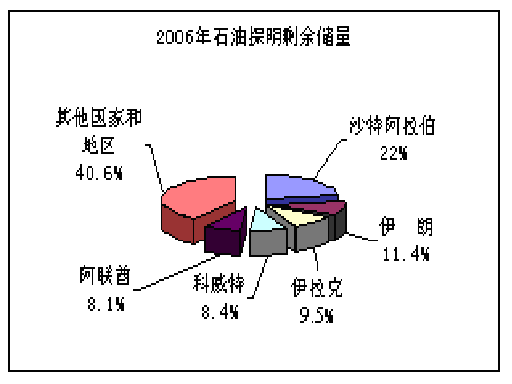

就當今世界石油資源分布和產需狀況而言,根據2007年6月英國石油公司(BP)發布的具有國際權威性質的《BP世界能源統計2007》[7],截止2006年年底的數據顯示,全球石油儲量分布最主要還是在中東,這里擁有世界石油探明剩余總儲量的61.5%。特別是集中在石油輸出國組織(歐佩克)海灣國家,尤其是占世界儲量前五位國家:沙特(占世界的22 %),伊朗(占11.4%)、伊拉克(9.5%)、科威特(8.4%)、阿聯酋(8.1%),以及其他幾個歐佩克成員國委內瑞拉(6.6%)、利比亞(3.4%)和尼日利亞(3.0%)等。總體上歐佩克占世界石油探明剩余儲量的75.7%,非歐佩克成員產油國主要分布在前蘇聯(10.6%)和北美(5.0%),前者有俄羅斯、哈薩克斯坦等國,后者含美國、加拿大和墨西哥,美國和中國[8]的石油探明剩余儲量分別居世界第11位和第13位。

至于世界石油產量,歐佩克成員國和前蘇聯地區分別占全球產量的43.5%和15.3%,前四位國家依次是沙特阿拉伯(13.1%)、俄羅斯(12.3%)、美國(8.0%)和伊朗(5.4),2006年中國以近1000桶/日的微弱優勢趕上墨西哥,上升為世界第五石油生產大國(4.7%)。

2006年世界石油探明剩余儲量分布

資料來源:BP Statistical Review of World Energy, June 2007.

再看消費方面,《BP世界能源統計2007》數據顯示,2007年全球五大石油消費國依次為美國(占世界的24.1%)、中國(9.0%)、日本(6.0%)、俄羅斯(3.3%)和德國(3.2%),亞太、北美和歐盟(27國)分別占世界石油消費量的29.5%、28.9%和18.6%,經合組織成員國占全球石油消費量的58.1%。

從世界石油資源分布的地緣結構來看,其基本態勢還是如

自20世紀70年代初以來,人們就一直在擔憂世界石油等能源短缺的問題[10],而近年來不斷攀高的國際油價又加劇了這種憂慮。2005年6月13-14日在馬來西亞吉隆坡召開的第十屆亞洲石油和天然氣大會上,石油供應“衰減論”再次得到眾多擁護者,其理由主要是:1、過去數年里,除俄羅斯和中亞地區以外的非OPEC產油國常規原油可采儲量和生產量都在遞減,而且每年產出的原油量大于新增儲量;2、全世界主要產油國中,產量增長的國家的數目從遠多于產量開始遞減的國家,到最近7年開始等于甚至少于產量遞減的國家;3、現在大多數產油國,特別是非OPEC產油國已進入或接近產量下滑期;4、近年全球勘探領域的突破性發現寥寥無幾,產能提高的技術難度和投資越來越大,等等。[11]近期國際“石油峰值論”又通過《沙漠黃昏:即將來臨的沙特石油危機與世界經濟》對世人產生重大影響。這本國際暢銷書由資深國際能源分析家馬修·R·西蒙斯所寫,書中以大量資料論證沙特的石油資源開采已經過了鼎盛時期。

的確, 和天然氣、煤炭一樣,石油作為不可再生的一次性能源,在地球上必定是越用越少,因此有關石油資源枯竭的擔憂自然可以理解。但這不等于說石油短缺的悲劇馬上就降臨人間。從世界石油供需總態勢來看,現代科技發展在推動新的石油資源不斷發現還有相當潛力,相當時期內世界石油資源并不稀缺。

首先,探明儲量持續增長。1980年世界石油探明儲量按當年開采速度計算僅相當于29年的開采量,而根據《BP世界能源統計2004》,當今世界已經開采出1980年世界石油探明儲量的80%,但隨著新技術的應用,新的勘探成果卻使目前世界石油探明儲量比1980年增加70%,以目前的開采速度計算,全球已知石油儲量可供世界開采40.5年。盡管這20多年來,人類每年均要消費掉7000億桶上下的石油,但世界新發現的石油儲量還是超過各國開采數量,以致世界石油的剩余可采儲量呈現增長的狀態。2006年底世界石油探明剩余儲量為12082億桶,比20年前的1986年底的8774億桶增加了37.7%。

其次,尚未探明儲量豐富。由于1983年以來的近20年里世界油價長期低落,國際油氣勘探投資大量削減,今天世界上還有大量有待發現的常規油氣資源。2003年權威專家、美國劍橋能源研究會主席丹尼爾·耶金就預測,未來5-10年,數字油田技術將使世界石油儲量增加1250億桶,超過伊拉克全部探明儲量。[12]20世紀90年代之前石油行業普遍接受的觀點是,全球常規石油可采儲量總量不到2萬億桶,原油產量到達頂點的時間在2000年左右;而現在專家認為,常規石油可采儲量總量在2.8億桶到4億桶之間,用模型測算的原油產量到達高峰的時間要到2030年。再加上儲量同樣豐富的油砂和超重質原油,原油產量到達高峰的時間還可以再推遲20~30年。中國工程院院士、中國石油天然氣勘探開發公司顧問童曉光就認為,全世界石油包括非常規油達到產量高峰的時間不會早于2040年。[13]

再次,非常規資源利用潛力巨大。非常規石油資源是指在現有條件下,不能完全用常規方法和技術進行勘探、開發與加工的那部分石油資源,如重油(油砂、瀝青)、油頁巖等。據世界第14屆石油大會估計,地球上非常規石油資源為4000-7000億噸。[14]其中特別是油砂、瀝青,主要分布南北美洲,如在加拿大儲量就十分豐富。但因其開采技術和成本因素,它們絕大多數尚未開發利用。而隨著科學技術的進步和世界油價的提高,這類資源中有相當一部分正在逐漸成為技術上可開采、經濟上有利用價值的油氣資源。例如,加拿大已探明的油砂等重油資源多達4000億立方米(合2.5億桶原油),目前的開采技術已經能夠對其中12%的油砂資源(合3000億桶原油)進行經濟開采,這些可開采的油砂資源已經相當于中東石油探明可采儲量的40%。[15]由此,在科技發展的基礎上,進一步提高非常規石油資源的開采利用價值具有巨大潛力。

另外,如石油專家在2005年第十屆亞洲石油和天然氣大會所指出,不少產油國和大型油田開發的實踐經驗證明,由于技術進步和邊遠區塊勘探的擴展,原油產量從增長,到頂峰持平,到衰減的曲線將大大推后。勘探開發工作量的加大,將帶來更多的原油產出。以美國的勘探開發為對比,每百平方千米沉積盆地的平均鉆井數在美國是33口,而在其他絕大多數產油國家都少于5口。隨著世界油價上升、勘探開發投資的增加,將發現更多的油田,油田的開采壽命也會延長,世界石油產能還可有相當幅度的提高。

2006年世界石油探明剩余儲量、產量和消費量前10位國家

|

國家 |

石油儲量10億桶 |

排序 |

國家 |

石油產量 千桶/日 |

排序 |

國家 |

石油消費量千桶/日 |

排序 |

|

沙特阿拉伯 |

264.3 |

1 |

沙特阿拉伯 |

10859 |

1 |

美 國 |

20589 |

1 |

|

伊朗 |

137.5 |

2 |

俄羅斯 |

9769 |

2 |

中 國 |

7445 |

2 |

|

伊拉克 |

115.0 |

3 |

美 國 |

6871 |

3 |

日本 |

5164 |

3 |

|

科威特 |

101.5 |

4 |

伊 朗 |

4343 |

4 |

俄羅斯 |

2735 |

4 |

|

阿聯酋 |

97.8 |

5 |

中 國 |

3684 |

5 |

德國 |

2622 |

5 |

|

委內瑞拉 |

80.0 |

6 |

墨西哥 |

3683 |

6 |

印度 |

2575 |

6 |

|

俄羅斯 |

79.5 |

7 |

加拿大 |

3147 |

7 |

韓國 |

2312 |

7 |

|

利比亞 |

41.5 |

8 |

阿聯酋 |

2969 |

8 |

加拿大 |

2222 |

8 |

|

哈薩克斯坦 |

39.8 |

9 |

委內瑞拉 |

2864 |

9 |

巴西 |

2097 |

9 |

|

尼日利亞 |

36.2 |

10 |

哈薩克斯坦 |

1426 |

10 |

沙特阿拉伯 |

2005 |

10 |

|

歐佩克國家 |

914.6 |

|

歐佩克國家 |

35611 |

|

歐盟27國 |

15198 |

|

|

經合國家 |

79.8 |

|

經合國家 |

19398 |

|

經合國家 |

49041 |

|

|

世界總計 |

1208.2 |

|

世界總計 |

81663 |

|

世界總計 |

83719 |

|

數據來自:BP Statistical Review of World Energy, June 2007.

在分析了石油資源狀況后,我們再看石油生產和消費狀況,從20世紀50年代開始,石油消費量超過煤炭,隨后石油以其可燃性好、單位熱值高、比重輕、易于開采運輸等優點,產量和消費量均呈現快速增長。1965年石油在世界能源消費結構中比重增加到39.4%,首次超過煤炭(39%)成為世界第一大能源,到1972年更是上升到46%。[16] 1950-1973年世界石油產量由38億桶增加到200億桶,年增長率達7%,超過世界人口增長速度。經歷了1973-1974年和1979-1980年兩次石油危機沖擊后,隨著石油消費量的大幅度削減,世界石油產量也由1975年的32.2億噸(約235億桶)下滑到1985年的28.12億噸(約203億桶),年均遞減2.2%。[17]石油在世界能源消費總量的比例由1973年的47.38%下降到1985年的37.89%,而后世界原油產量緩慢增長,1987-1995年年均增速1.01%,比同期消費量年均增速低半個百分點。1995年以來的10年里,世界原油生產和消費速度加快,1995-2004年世界原油產量由32.37億噸上升到38.626億噸,同期消費量也由32.04億噸上升到38.137億噸。2006年世界原油生產和消費量分別達到39.141億噸和38.898億噸,可見目前世界石油產需基本維持平衡,原油生產略有剩余。

按照現有生產速度,單從世界石油資源的供應總量來說,在相當時期內(至少21世紀前30年內),基本上是可以滿足全球消費需求。當今世界石油供需格局的主要問題在于世界石油供需之間地理區位上不平衡狀態。也就是說,世界石油無論在資源分布還是產量和消費方面,均呈現地區上的極不均衡的特征。

前面我們已經指出,《BP世界能源統計2007》公布的截止2006年底最新數據,從北非的馬格里布經中東的海灣到中亞的里海和俄羅斯的西伯利亞和遠東地區,構成一個石油探明儲量占世界總量1/3的“全球石油資源心臟帶”,這個“石油心臟帶”再加上中南美地區數值更是高達74.6%,而其中僅中東一個地區,石油儲量和產量就分別占到世界的61.2%和31.2%,但消費量僅占全球的7.2%;而北美地區石油儲量、產量和消費量占全球分別是5.0%、16.5%、28.9%。

歐佩克的國際原油市場份額由70年代約50%縮小到1985年的43.6%,隨后除個別年份外這個份額沒有大的改變。2006年歐佩克的

石油生產量占世界總量的43.5%,出口量超過60%。進入新世紀以來,

俄羅斯、非洲地區等非歐佩克國家的石油產量迅速增加。近年來,俄羅斯成為僅次沙特的世界第二大石油生產和出口大國。而非洲石油產量占全球比重也由1986年的8.9%上升到2006年的12.1%,2006年僅北非和西非出口已占世界的18%。

由此可見,世界石油供應趨于多元化,歐佩克在世界石油市場上的調控作用削弱。在石油消費與需求方面,90年代以來,美國石油消費迅速上升,2006年達到9.4億噸,占世界石油消費的24%,其國內消費66%的石油依賴進口。歐盟與日本石油消費增長相對緩慢,但在2006年其消費量還是分別占世界總消費的18.6%和6.0%,北美、歐洲及日本消費的石油已接近世界消費量的50%。但令人注意的是,

近10多年來亞太國家石油消費急劇攀升,進口量猛增,中國和印度石油消費由1995年的1.6億噸和0.75億噸上升到2004年的3.5億噸和1.2億噸,而中國在2002年以來已經超過日本成為僅次于美國的世界第二大石油消費和進口國。

全球石油分布與消費、開采和需求之間的地區不均衡性不僅過去存在,而且將來更加突出,在相當時期內其仍然是世界石油地緣格局的主要問題和結構性矛盾,而且將表現得更加明顯。

根據國際能源署預測,在2010年以前,對全球石油產量增長貢獻最大的是非歐佩克國家,主要是來自俄羅斯等轉型經濟國家、西非和拉丁美洲,俄羅斯還可能繼續增產,但速度會放慢。而從長遠來看,歐佩克國家(尤其是中東的歐佩克各國)石油產量將增長較快,因為比起其他地區,它們的資源量要大得多,而生產成本普遍較低。預計歐佩克的市場份額將由2002年的37%上升到2030年的53%,略高于1973年的歷史最大份額。[18]世界上許多正在開發油田產量將以年均4-5%速度遞減,特別是歐洲、北美、亞太的油區產量將下降更多,即使有新的油田發現和投產,也將減少其在世界原油產量中的份額比例。北海石油的產量在90年代末達到顛峰后迅速遞減。

盡管中東似乎永遠是“風暴雨狂之地”,但資源雄厚的海灣歐佩克產油國的石油產量及在世界產量中的份額還將有較大幅度的增加。資源分布的過分集中特征更加明顯。屆時世界石油對歐佩克,特別是中東產油國的依存度將會更高。當然,非歐佩克產油國,如俄羅斯、中亞和西非國家、加拿大、墨西哥、美國、中國仍將在世界石油生產市場中占有一定地位。尤其是中亞-里海油氣資源目前勘探開發率低,而可探明儲量和出口量前景可觀,中亞-里海地區在未來國際能源供應格局中地位還將有明顯提升。

從消費方面來看,全球一次石油消費量預計將年均增長1.6%,即由2002年的7700萬桶/日增長到2030年的1.21億桶/日。2030年世界石油主要消費地區仍將是北美、歐洲和亞太,發展中國家需求會有較快的增加,亞太地區2006年起已超過北美成為世界第一大石油消費區,今后將繼續保持這一趨勢。非經合組織國家占世界石油總需求量的份額將由2002年的39%上升到2030年的50%以上。[19]其中,中國和印度的石油消費還將保持較快速度的增長。

既然當今和今后一段時期里,世界石油格局的結構性矛盾在于供需之間地理區位上的不平衡性,而世界石油資源的供應總量可以滿足全球消費的基本需求,那么是什么因素導致2003-2007年這一輪國際油價狂飆突起、連創新高呢?。

三、這一輪國際油價上漲的成因

這幾年面對一浪高過一浪的油價攀升,驚嘆之余的人們紛紛探究高油價背后的動力所在。“油價泡沫論”主張油價暴漲是國際投機家惡意炒作的結果;“中國威脅論”宣揚中國迅速上升的石油需求哄抬了國際油價;“通貨膨脹論”認為美元的不斷貶值促使以美元計價的石油價格上升;……2003年以來這一輪國際油價的飛漲實際上是多種因素交互作用的合力結果,主要有如下幾方面原因。

第一,世界經濟復蘇是一個主要動因。2004年全球經濟增長5.1%,呈現全面而強勁的復蘇特征。美國成為引領世界經濟復蘇的火車頭,歐元區經濟表現出近四年最好的增勢,日本經濟也開始走出長達10年的低迷,三大經濟體2004年的增長率分別達到4.4%、2%和2.6%。[20]而亞洲發展中經濟體的經濟增長已經完全恢復金融危機前的水平,實現了超出8%的高位增長,其中中國和印度經濟增長率分別高達9.5%和8.1%,而且整個發展中世界也進入發展的黃金期,拉美和非洲經濟增長率也分別達到4.6%和4.5%。世界經濟直接拉動了對國際能源的需求上升,部分發達國家和中國、印度、巴西等發展中大國近年來對石油需求均有不同程度的增加。(見下表)2004年全球能源消費呈現出自1984年以來最為強勁的增長,其中石油消費量增長近250萬桶/日,創1978年以來新高。2004年全球石油貿易量也比上年度增長5%。2005-2006年世界經濟繼續保持強勁增長,全年增長率分別達到4.9%、5.1%。根據IMF發布的最新資料,2007年世界經濟增長率達4.9%,其中美、歐、日三大經濟體增長率分別為2.2%、2.6%和1.9%,發展中國家為7.8%,中國更是達到11.4%。[21]由于世界經濟持續快速增長,而新興市場和發展中國家在工業化和城市化過程中對能源的剛性需求增長強勁。2007年上半年全球石油消費量增加1%。由此,經濟增長成為推動油價迅速上升的主要因素。

近年若干國家石油消費增長情況(單位:百萬噸)

|

國家 |

1996年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

2006年比 上年度增長 |

|

美國 |

836.5 |

912.3 |

948.7 |

951.4 |

938.8 |

-1.3% |

|

日本 |

268.8 |

248.9 |

241.1 |

244.0 |

235.0 |

-3.7% |

|

歐盟 |

667.1 |

688.2 |

697.2 |

704.1 |

706.3 |

0.3% |

|

中國 |

173.8 |

271.7 |

318.9 |

327.8 |

349.8 |

6.7% |

|

印度 |

81.1 |

113.1 |

120.2 |

119.6 |

120.3 |

0.6% |

|

巴西 |

74.1 |

88.4 |

84.2 |

90.1 |

92. 1 |

2.2% |

|

全球 |

3335.4 |

3655. |

3813.7 |

3861.3 |

3889.8 |

0.7% |

數據來自:BP Statistical Review of World Energy, June 2007.此處歐盟以25個成員國統計數據。

第二,地緣政治安全因素。一方面是伊拉克戰后中東海灣地區局勢不穩,恐怖主義惡潮反彈。2003年伊拉克戰爭后國際恐怖主義活動呈現愈演愈烈的態勢。

中東更是全球恐怖主義勢力最為猖獗的地帶,伊拉克則成為新的恐怖策源地和中心,2006年伊拉克境內發生爆炸等暴力事件高達406起,恐怖分子還有意識地在海灣和北非國家頻繁襲擊石油設施、運輸管道以及當地外國石油企業。另一方面,這些年來世界一些主要產油國局勢動蕩不寧。除伊拉克恐怖襲擊連續不斷外,2005年伊朗強硬派內賈德當選總統后核危機更趨復雜化,與美國對峙形勢明顯嚴峻。

第三,石油期貨投機。2005年8月福布斯集團主席兼行政總裁史蒂夫•福布斯提出,目前油價的高企最主要是市場投機商制造泡沫的結果。我們不能接受這一說,但近年油價的高位波動的確有投機炒作的相當因素。目前石油期貨交易市場的經營主體中,除了以保值為目的來自石油企業的正常商業客戶和以套取短期風險收益為目標的小投機商外,活動能量最大一塊是一批控制巨量資本的對沖基金。一些控制對沖基金的國際炒家利用政治事件、恐怖襲擊、自然災害、庫存增減等非經濟因素,在世界石油市場上大肆炒作,頻繁進出,牟取暴利,促使這些年國際油價在震蕩中不斷上揚,從而進一步吹大了國際油價中的泡沫。已有學者通過觀察研究,有力地證明:對沖基金在紐約商品交易所的原油總持倉量和凈持倉量變化,與美國西得克薩斯輕質原油價格變化呈正相關的聯動。[22]紐約商品交易所的數據顯示,截止

第四,美元大幅貶值。這些年來美元對其他主要貨幣匯率的大幅貶值也是國際原油名義價格迅速上升的重要原因。從2001年6月美元對歐元匯率的高峰(1美元兌1.1723歐元),到2004年12月該匯率的低谷(1美元兌0.7458歐元),美元對歐元的價值下跌了36.4%。隨后美元對歐元的匯率一直處于下跌的趨勢,

第五,歐佩克調控能力減弱。以往以海灣產油國為主的歐佩克,具有一套通過調整成員國石油產量來保持合理石油價位的運行機制。但這些年來,其對高油價的消極反應則似乎有些令人不解。這實際上也有客觀原因。80-90年代世界油價的長期低迷,使歐佩克國家收入拮據,經濟停滯,被迫實行減產保價政策和配額生產制度。近年來雖然世界油價逐漸上漲,但正是其挽回損失的好時機,加上美元匯率一路下滑的因素,其把油價的可承受行價由22-30美元/桶大幅度向上提高。當然其也不愿油價過高而崩潰,也想增加產額,卻無奈由于石油工業投資存在投資大、周期長、見效慢的特點,其剩余產能一時也實在有限。

第六,氣候和天災因素。這些年來,不僅美國國內存在市場對原油和取暖油供應不能滿足冬季需求的擔心,刺激人們對石油的市場預期需求,形成對油價的抬升作用,而且2004-2005年作為世界石油重要產地的墨西哥灣連續遭受颶風襲擊更使油價迅速攀高。如2004年9月“伊萬”颶風已經嚴重破壞了墨西哥灣美國南部諸州的近海油田和煉油設施,使該地區石油生產和提煉連續幾個月的減產,造成美國和世界石油市場供應一度偏緊,推動國際油價沖上新高。

第七,煉油能力不足。由于英國、美國、澳大利亞、挪威等經合國家石油產量的實際下降,國際市場對海灣歐佩克國家出產的石油依賴加重,而由于海灣高硫原油提煉成清潔、低硫燃料的難度頗大,導致低硫原油(如北海布倫特和美國西得克薩斯原油)價格上升。美國一些煉油公司難堪重負,導致汽油等下游市場出現緊張,成品油的價格抬升反過來又導致原油價格上漲。

此外,美國、中國、印度增加石油戰略儲備,近20年來國際能源投資減少,以及世界主要產油國產能已近極限等,也是推動國際油價上漲的各種因素。正如墨西哥《每日報》指出,石油同時有經濟、金融、投機、地緣政治和信息偏差等五種價格,[23]這實際上也一個側面說明,當今的石油高價是各種經濟與非經濟因素綜合作用的產物。這些因素有些是對較長時期發揮影響的基本因素(如世界經濟增長帶動、美元貶值),有些是影響一段時間的中期因素(如期貨投機、剩余產能限制等),而另外還有能在短期內刺激油價飆升的因素(如氣候與天災及地緣政治緊張等)。

四、國際油價高漲對世界經濟的影響

世界油價的高漲會對世界經濟產生怎樣影響?的確,我們在歷史上不乏看到油價上漲后引發世界經濟衰退的事例。

二戰后,石油逐漸成為工業社會的主體能源,成為維系世界各國尤其是工業化世界社會經濟正常運行的血液,相應地石油供應也在很大程度上左右著世界經濟的演變。從二戰結束到70年代初期,在主要發達國家的帶動下,世界經濟經歷了一個“黃金增長期”。以60年代為例,美國、英國、法國、西德、意大利、日本和加拿大的工業生產年均增長率分別為5.5%、3.5%、5.4%、5.8%、8.0%、14.8%、6.3%。造就50-60年代西方經濟繁榮的一個重要基礎就是中東每桶1-2美元廉價石油。

1973-1974年阿拉伯“石油斗爭”推動的油價上漲,引發了世界第一次石油大危機和1974-1975年世界經濟大危機。1973-1974年油價上漲252%,1975年世界經濟增長率降低到1.9%。因為油價的突然暴漲,會提高生產成本而減少產出、增加失業,刺激通貨膨脹上升、實際收入下降,帶來國民經濟總需求的削弱,又轉而導致產業和就業的增長受到嚴重制約,最后造成各國經濟的普遍衰退。日益高昂的石油美元,不僅使發展中世界石油進口國債務負擔急劇加重,而且使西方發達國家的經濟出現嚴重“滯漲”危機。美國從1973年11月至1975年4月,工業生產下降13.8%,物價上漲10.8%,失業人數增加0.1%,經濟危機持續了17個月;而日本、西德、英國、法國的經濟危機也分別長達15、14、22、10個月。[24]緊接著,世界經濟又馬上受到第二次石油危機的重創,全世界再次陷入通貨膨脹的惡性循環之中。1978-1980年油價上漲179%,1981年和1982年世界經濟增長率分別降到2.2%和1.1%。經過這兩次石油危機的沖擊,70年代世界經濟出現重大轉折,發達國家經濟由快速增長轉入低速增長。美國、英國、法國、西德、意大利、日本和加拿大的工業生產年均增長率在70年代分別為3.2%、1.2%、3.4%、2.7%、3.6%、5.1%、4.0%。

然而進入新世紀后,雖然出現油價高漲、卻未形成世界經濟危機的局面。2003-2004年,油價上漲32%,世界經濟卻強勁增長5.1%。[25]同樣2005-2007年,油價由40美元左右逼近到百元美元大關,世界經濟增長率仍然保持在5%上下,可見世界經濟對高油價的承受力明顯增強。

高油價對世界經濟沖擊弱化的主要原因是,自70年代兩次石油危機后,發達國家有效實施了產業結構調整和強有力的節能戰略,特別是高科技的普遍運用,使能源利用效率明顯提高,加上核能等替代能源的開發,使經濟發展對石油的依賴大為降低,全球工業生產對油價上漲而形成的生產成本增加具有更強的吸收消化能力。

在美國,1975年美國政府頒布《能源政策和儲備法》,后來又制定了《平均耗油法》,要求汽車廠搭配著生產、銷售大車與小車,所有這些車的油耗平均計

算,每單位油耗的行駛里程應隨時間的推移而逐年提高。如此,美國能源支出占美國經濟的比重由1981年的14%降到目前的7%,用來進口石油的開支只占美國經濟的2%,能源消費支出占居民可支配收入由8%減少到5%。[26]在第一次石油危機震撼下,1976年法國政府做出大規模發展核電的決定。現在核電已經是法國第一能源,2003年占法國能源消費的比重為38.3%,由此法國能源自給率已由1973年的22.7%上升到現在的約50%。歐盟也把提高能效作為其能源政策長期追求的一個主要目標。70年代以來,歐盟區國內生產總值的單位能耗平均減少了近三分之一,2000年每生產1千美元的國內生產總值所需能源在意、德、法、英分別為0.14、0.17、0.18、0.20石油當量,整個歐盟平均為0.25石油當量,從而使其能源利用率在世界上名列前茅。。而日本更是成為國內生產總值單位能耗最低的高效能大國。1973年第一次石油危機后,日政府迅速制定了《節能法》,實施節能制度,推廣節能設備,加快節能技術研發,并先后頒布了“企業節能準則”、“汽車燃料標準”、“建筑節能準則”以及“居民房屋節能準則”等,從工業、交通運輸到商民兩用設施,“官民互動”掀起了大規模的節約石油、高效利用石油資源的全國運動,以此形成了全面的節約型經濟發展模式。目前單位產值的原油消耗量僅相當于1980年的一半,日本的能源利用率基本上達到了經合組織成員國平均水平的兩倍左右,2003-2004年原油價格暴漲并沒有在日本引起大騷動。由此日本和美國、西歐一樣,其經濟抵御高油價沖擊的能力在不斷增強。

另外第一次石油危機后,根據經合組織決定,1974年11月發達國家成立了國際能源機構(IEA),在石油消費國之間信息共享、統一政策、協調互助,敦促成員國建立戰略石油儲備。第二次石油危機后,IEA 把成員國戰略石油儲備由60天提高到90天。目前IEA的26個成員國均已建立政府儲備、企業儲備、機構儲備等各種形式的戰略石油儲備,其中美國、日本、德國實際儲備高達158、161和127天。2002年7月,全球石油總儲備量59億桶,其中IEA占38億桶。2004年4月IEA的石油儲備量為112天,可以應付中、短期的中等級石油中斷。憑借強戰略石油儲備這一雄厚后盾,2003年伊拉克戰爭爆發時沒有出現人們擔憂的石油危機。另外,石油出口國這些年來獲得的大量“石油美元”又有很大一部分轉化為進口需求,也即回流到歐美等國,因而在一定程度上減輕了油價上漲的壓力。日本學者研究指出,油價飆升使得亞洲向歐美出口掙到的外匯紛紛流向產油國,而歐美國家通過向產油國出口武器最終又使這筆錢流回自身。[27]

雖然,今天石油對世界經濟特別是發達國家經濟的沖擊比起70年代已經大為弱化。但國際油價高位波動的長期持續,還是會對世界經濟尤其是發展中國家經濟形成不可忽視的殺傷力。油價高企時間越長,對經濟的沖擊就越大。根據IMF的評估,2004年油價上漲對全球經濟影響在0.3個百分點左右。也就是說,如果沒有油價上漲問題,2004年的世界經濟應能增長5.4%。美國經濟增勢雖然強勁,保持較高增幅,但在當油價超出60美元時,也引起通貨膨脹和經常項目逆差上升的高壓。由此,在2005年8月末國際油價沖破70美元大關紅,布什政府再也忍耐不住,于

相比發達國家,高油價對發展中國家的影響則嚴重一些。20世紀末以來,發達國家優化產業結構,將高能耗的制造業大規模轉移到發展中國家。這些國家的產業結構以制造業為主,生產能耗水平相對較高。面對油價上漲其應變和承受能力相對較弱,不僅加大了經濟運行成本,而且增加了進口石油的外匯負擔。這在能源需求上漲快速的東南亞更加明顯。于是2005年,在全球石油價格高漲的沉重壓力下,印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞等東南亞國家紛紛出現供油短缺現象,由此引發相應的通脹壓力和經濟痛苦。印尼盧比表現疲軟,觸及2001年4月以來的歷史最低點,股市受匯市影響,累計下挫超過10%。泰國通貨膨脹率激增,8月升至5.6%,到達7年來的歷史高點。菲律賓同樣未能幸免,菲律賓比索兌美元一路走低,物價大幅度上揚,通脹率突破設定的7%上限。[28] 馬來西亞2004年經濟取得7.1%的增長,居東南亞之冠,2005年在油價增長沖擊下,經濟增長也已明顯放緩,只有5.6%,即使是像經濟欠發達的越南、緬甸這樣對石油進口較少的國家,國民經濟也同樣受到了高油價的負面影響。另外,由于中國、印度、韓國等國石油需求的迅速增長,這些國家同樣受到高昂的原油價格的傷害。不過,由于近年亞洲發展中國家經濟的快速增長、國力的不斷增強,使它們得以渡過危機,逐漸消化高油價的負面沖擊。

未來國際油價會有多高?美國能源問題專家馬修•西蒙斯曾預言油價將高達182美元。法國IXE-CIB銀行一份研究報告甚至大膽預言10年內每桶油價可能漲到380美元,而且還有國際觀察家以歷史經驗為由的附會和論證:“石油價格從1971年的每桶2美元漲到1979年的39美元,漲了近20倍。而目前的金融——經濟——地緣政治階段與70年代末的霍梅尼革命時期相似。如果我們以‘9.11’以前的每桶20美元為基礎,也可以估計增長20倍,在10年內漲到400美元,這和法國人預測的380美元相差無幾。”[29]不管我們是否接受這些石油天價的論斷,但世界必須正視和應對一個高油價時代降臨的挑戰。

世界銀行行長沃爾芬森指出,國際市場原油價格每桶上漲10美元并維持一年的話,世界經濟年增長率就會降低0.5個百分點,發展中國家經濟增長率則會降低0.75個百分點。但事物均有兩面性。在市場經濟條件下,產品價格根本上由供求關系決定,油價過高必然引起消費國節油,加快替代能源開發,降低需求量。被扭曲的石油價格經市場調節,泡沫成分被捅破,油價自然會緩慢回落到消費者和生產者都能接受的合理范圍。如此看來,雖然考慮到影響油價的諸種因素一時難以消除,油價的短期回幅有限,但長期來看油價的一定幅度回落還是有相當可能。因此,近來國際油價的上漲和波動,固然會使世界經濟增長受到明顯拖累,但世界經濟抵御油價波動的能力已大大增強,高油價導致世界經濟危機或嚴重衰退的可能性不大。

[1] 國際觀察家質疑這個價格標記的有效性,因為這個價格峰值是獨立交易商理查德·阿倫斯通過購買最低限度的1000桶原油而實現,他可能僅是想檢驗一下油價的最高限度暫時把油價推高到100美元/桶,當天美國原油交易價格最終收于99.62美元/桶。英國《金融時報》網站

[2] 張俊彥主編:《變化中的中東經濟》,北京大學出版社1992年版,第28頁。

[4] 米哈伊爾·濟加爾:《石油在熱點地區沸騰》,(俄)《生意人報》

[5] 新華社北京

[6] 沈思瑋:《2004:石油危機的開始》,《上海證券報》網絡版

[7] 本文多數能源統計數據如未標示專門出處,即來源于此。見BP Statistical Review of World Energy, June 2007, http://www.bp.com/statisticalreview.

[8]本文有關中國的全國性統計數據均未包括中國香港、澳門特別行政區和臺灣省。

[9] 徐小杰:《新世紀的油氣地緣政治——中國面臨的機遇與挑戰》,社會科學文獻出版社1998年版,第34頁。

[10] 其代表性意見為羅馬俱樂部在1972年發表的《增長的極限》,可見四川人民出版社1983年中文版。

[11] 盧懷賓:《應對世界新秩序: 油氣行業面臨新挑戰》,《國際石油經濟》2005年第9期。

[12] 陳鳳英、趙宏圖主編:《全球能源大棋局》,時事出版社2005年版,第5頁。

[13] 盧懷賓:《應對世界新秩序:油氣行業面臨新挑戰》,《國際石油經濟》2005年第9期。海松:《<沙漠黃昏>引發的思考》,《國際石油經濟》2007年第2期。

[14] 余際從、雷涯鄰等:《經濟全球化與國家油氣資源安全戰略》,地質出版社2003年版,第83頁。

[15] 倪健民主編:《國家能源安全報告》,人民出版社2005年版,第14頁。

[16] 陳鳳英、趙宏圖主編:《全球能源大棋局》,時事出版社2005年版,第37頁。

[17] 蔡拓等著:《當代全球問題》,天津人民出版社1994年版,第258、262頁。

[18] 國際能源署:《世界能源展望2004》,中國石化出版社2006年版,第46頁。

[19] 國際能源署:《世界能源展望2004》,中國石化出版社2006年版,第30、32頁。

[20] 陳鳳英:《世界經濟進入新一輪擴張期》,《國際石油經濟》2005年第6期。

[21] 國際貨幣基金組織:《世界經濟展望(更新版)》

[22] 宋磊、嚴明:《基金:國際油價飆升的始作俑者?》,《國際石油經濟》2005年第4期。

[23]《軍事化石油的五種價格》,(墨)《每日報》

[24] 馮躍威:《石油博弈》,企業管理出版社2003年版,第45頁。

[25] IMF:Oil Market Development and Issues, March 1, 2005, P.22.

[26] 陳鳳英:《世界經濟進入新一輪擴張期》,《國際石油經濟》2005年第6期。

[27] 杉原薰:《高油價下世界貿易地區間不平衡擴大》,《日本經濟新聞》

[28] 劉洋:《高油價沖擊亞洲小經濟體》,《國際金融報》

[29] 阿爾弗雷多•拉赫邁:《10年每桶油價漲到380美元?》,(墨)《每日報》